ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今年の夏はコロナ制限が久々にない夏になりそうですね。しかし、感染者数は日に日に増加中ですので気を付けてお越しください。

今回は、コロナウイルスと症状が似ている熱中症についてブログを書こうと思います。

熱中症とコロナウイルスの症状は共通するものがたくさんあり、区別するのが難しいです。熱中症になる環境や生活を避け、熱中症対策をしておけば、これらの症状の原因が熱中症ではなく、コロナウイルス感染症という可能性を早期に疑える事にも繋がります。

1.熱中症と症状の違い

| 熱中症の症状 | コロナウイルスの症状 |

| 発熱 | 発熱 |

| 倦怠感 | 倦怠感 |

| 頭痛 | 頭痛 |

| 意識がもうろうとする | 意識がもうろうとする |

| 手足の痺れ | 味覚・嗅覚障害 |

| 筋肉の痙攣 | 咳などの風邪症状 |

| めまい | 息切れ |

2.熱中症とは?

体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などさまざまな症状を起こす病気!

重症度によって次の3つの段階に分けられる。

Ⅰ型 現場での応急処置で対応できる軽症

・立ちくらみ(脳への血流が瞬間的に不十分になった事で生じる)

・筋肉痛、筋肉の硬直(発汗に伴う塩分の不足で生じるこむら返り)

・大量の発汗

Ⅱ型 病院への運搬を必要とする中等症

・頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感

Ⅲ型 入院して集中治療の必要性のある重症

・意識障害、痙攣、手足の運動障害

・高体温(体に触れると熱い、いわゆる熱射症、重症の日射症)

※熱射症とは?

暑い環境では体温が上昇しやすいですが、発汗や皮膚血管の拡張などによって体温を下げようとする身体の仕組みが働きます。ところが、体温を下げようとする身体の仕組みが働かなくなり発熱する場合があり熱性発熱といいます。

発汗しなくなり、10~15分間の内に39.4°以上に体温は上昇する。皮膚は赤く、熱く乾いてきます。熱性発熱を起こし意識障害などが見られる場合を熱射症と言います。熱射病では、悪化すると色々な臓器の働きに異常が生じ命に関わる場合も...

熱射病は、熱中症の重症型です。熱痙攣や熱疲労(熱消耗)の予防法が熱射病の予防法でもあります。また熱痙攣、熱疲労が見られた時は放置せず、早急に対応する事が大切です。

熱射病の予防のためには、熱い環境を避け、水分をよく摂取する事です。

3.熱中症が起こりやすい場所

熱中症といえば、炎天下に長時間いた、真夏の暑い中運動をしていたというケースを想像するかもしれません。しかし、実際はこうした典型的な場合ばかりではありません。実は、梅雨の合間に突然気温が上がったなど身体が暑さになれていない時期にかかりやすい病気でもあります。

次のような環境では注意が必要!

・気温が高い、湿度が高い

・風が弱い、日差しが強い

・照り返しが強い

・急に暑くなった

4.熱中症を予防するには?

・暑い日を避ける(外出時はなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を使う)

(家の中では、直射日光を遮る。扇風機やエアコンで室温・温度を調整する)

・服装を工夫(外からの熱の吸収を抑え、体内の熱をスムーズに逃がす服装。素材は、吸収性や通気性の高い綿や麻などが良い)

※ちなみに、薄着の方が涼しいとは言え、インナーを着たほうが肌とインナー、インナーとアウターの間に空気の層が出来、外からの熱気を遮断してくれます。

・こまめに水分補給(暑い日に知らずしらずうちに汗をかき、体内の水分が失われています。喉が渇く前からこまめに水分補給しましょう!ただし、コーヒーや緑茶などのカフェインが多く含まれている飲み物、アルコール類は利尿作用があるので適していません。また、汗をかくと水分と一緒にミネラルやビタミンも失われます。水分補給だけでなく、ミネラルも補給しましょう)

※ちなみにスポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補給できますが、糖分が多いのが欠点。飲みすぎには注意!ミネラルを補給するには、麦茶が適しています。

・暑さに備えた体作り(ウォーキングやランニングなどの運動で汗をかく習慣を身に付けることも、大事な予防法です)

※時間帯を考えて運動しましょう!

5.熱中症の応急処置

・涼しい環境に移す(風通しのよい日陰やクーラーの効いている室内へ)

・脱衣と冷却(衣類を脱がせて、体内の熱を外に出す。さらに露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風機などで涼み、氷嚢で首や脇下、太腿の付け根を冷やし体温を下げる)

・水分と塩分を補給する(冷たい水、特に塩分も同時に補える経口補水液やスポーツ飲料など!ただし、意識障害がある場合は気道に流れ込む可能性があります。吐き気や嘔吐の症状がある場合には、すでに胃腸の動きが鈍っていると考えられるので、水分を入れることは避けましょう)

5.コロナウイルスとは?

風邪の原因のウイルスとして1960年に発見

風邪の10~15%の原因はウイルスとなっている

※6歳ぐらいまでに自然に感染を経験する

現在までに分かっているコロナウイルスは15種類。風邪の原因として人に感染するのが確認されているのは4種類(HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1)

動物から感染して2000年第に発見され問題になったSARSが5番目、MERSが6番目である。今回7番目になるコロナウイルスはSARS-CoV2と命名され、このウイルスによる感染症が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)である。

6.新型コロナウイルス感染の症状

咳、発熱、息切れ(頻繁な症状)

身体の痛み、頭痛、疲労感、のどの痛み(時々見られる)

7.新型コロナウイルス感染症対策

・密閉回避(定期的な換気)

・密集回避

・密接回避(距離1m、マスク)

・手洗い、アルコール消毒

コロナウイルスと熱中症の症状は似ていますので個人で判断せず掛かり付けの病院へ受診しましょう。

2022.8.15

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の大森です。

12月の寒さも強まってきた今日ですが、皆さんは体調を崩されてはいませんか?

体調を崩されている方は、寒さなどの寒暖差の影響だけではないかもしれません!

自律神経のバランスが取れていないからかもしれませんよ??

今回のブログではそういった自律神経と身体の関係について書いていきます!

そもそも自律神経って何のことを言うの?

人間の神経系は大きく分けると、中枢神経と末梢神経があります。

また、末梢神経の中に、体性神経と自律神経と分ける事が出来ます。

体性神経とは、自らの意思で動かす指令を出せる神経です。主に、筋肉などについて日常的に使う事が出来ます。

自律神経とは、

・自らの意思でコントロールする事が出来ない

・身体の内臓器を支配している神経

・種類がある

など、大きくまとめるとこのような機能を持っています。

また、種類の部分で言うと、

1、交感神経

2、副交感神経

の2つがあり、それぞれの機能を持っています。

では、この自律神経の2つが身体においてどのような機能を及ぼしているのかまとめていきます。

・交感神経は、

身体にとって戦う時、集中する時などに効果を発揮する神経です。

また、ストレスを多く感じた時にも活発になる神経です。

・副交感神経は、

リラックスしている時に活発になり、食べ物の消化、排泄、睡眠といった、身体の調整などにも大きく関与している神経です。

以上が主な機能になります。

普段の生活をしている時は、この2つの神経がお互いに作用したり、しなかったりしてうまくバランスを取り合っています。

ですが

ストレスを過剰にさらされたり、睡眠を十分にとれていない状態が続くと、身体は休息できていないのに動こうとして交感神経を活発にさせて、無理に動こうとします。

結果、イライラしたり、考える能力が落ちたりといった、悪循環を導くようなことが起こります。

ストレスに過剰にさらされている時は、自分がストレスを受けているのかも分からなくなっているケースが多いです。

なので、休息をきちんととる事は非常に大切になってきます。

休息とは、ただ身体を動かさないなどと言った事だけを指すのではありません。

それだけでもストレスは減っていくと思いますが、自律神経の機能的回復にはつながらないと思います。

自律神経が乱れるだけで身体の状態もかなり変わってきてしまいますね。

それだけ密接に関与しているので皆さん是非整えましょう。

また、運動を取り入れてみるのはいかがでしょうか。

運動習慣の無い人では、大変かもしれません。がストレスを減らしていくためにもぜひ取り入れて頂きたいです。

最初は、10分間の有酸素運動(息が切れるくらいのきつすぎないランニング)週2回から取り入れてみて下さい。

それだけでも変わってくると思うのでやっていきましょう。

次回もお楽しみに\(^o^)/

Red Bullも運動を積極的に勧めています!!

よかったらこちらもご覧ください↓

https://www.redbull.com/jp-ja/work-out-exercise-improve-mental-health

2018.12.20

こんにちは、笠原です。

暑かったり涼しくなったり、体調を崩しやすいので皆さん気を付けて下さいね。

9月20日は皆さんあのことで頭がいっぱいだったのではないでしょうか!?

そう、東京マラソンの抽選結果発表の日ですね(^^)

私は今まで何と!!7回も当選しています。今回はといいますと、、、、

落選!!!!

さすがにそううまくはいきませんね。

でも患者さんで4人も当選したので、目標達成できるようにサポートしていきます。

そんな私ですが9月は190㎞走りました。

【マラソン大会】

・榛名湖マラソン(フル)

日本一標高の高いフルマラソン!榛名湖をぐるぐると、アップダウンばかりのコースを5周します。

榛名湖・榛名富士の景色が良く、楽しく走れました。

この日はとても暑く、エイド毎にしっかり給水し、水を被ってました。

エイドの充実、適度な参加人数(1000人くらい)、高崎駅からのバスも無料、温かい応援。

参加費は4000円と、1万円以上する大会も多い中とても安い!しかも会場や周辺のお土産屋さんで使える1000円分のチケットももらえます。

とてもオススメの大会ですので、皆さんも是非走ってみて下さい!

【登山】

奥多摩の「御前山」に行ってきました。

奥多摩駅からバスで15分。奥多摩湖がスタートです。

なかなかの急登が続きますが、ぐいぐい登って行きます!広くて他の登山者も少ないのでとても歩きやすいです。

カタクリの花で有名ですが、見ごろは5月頃なので見られませんでした。

壁のような登りもあり、楽しめますよ。

1405m!!

この高さでも疲れるのでもっと高い山に登る人はすごいなと思います。

御前山オススメです。

10月になり、マラソンのシーズンに入りましたね。

11月か12月にフルマラソンを走るという方は多いのではないでしょうか。

患者さんでも、つくばマラソンやさいたま国際に出る方がいます。私は大田原マラソンに出ます!

この時期に大事なのは怪我をしないことです。練習のし過ぎで怪我をして大会に出られないのは辛いですよね。

大切なのは疲労を溜めない事。

そこでおススメなのは入浴です。

今日は入浴の効能や効果的な入浴方法をお伝えします。

患者さんに話を聞くと、シャワーで済ますという方も多いので、ぜひ参考にして下さい。

【入浴の効果】

①温熱効果

温まる事で血管が拡張し血流が良くなります。それにより疲労物質が除去され筋肉のコリや疲れが取れます。

内臓の働きを助けたり、自律神経をコントロールする作用もあります。

②水圧効果

お風呂に浸かると水圧でウエストが3~5cmも細くなります。この圧力で足に溜まった血液を押し戻し、全身の血液循環が良くなります。

③浮力効果

立っているだけで筋肉に負担がかかるので、浮力により筋肉や関節はその役割から解放されます。

身体がリラックス状態になるので、脳への刺激が減り、心も身体もリラックスできます。

このような効果があります。

シャワーだと表面は温かいですが、深部までは温まりませんし、上記の効果は得られません。

なるべくお風呂に浸かりましょう!

次に運動後の疲労回復のための入浴法です。

目的は血行を促進し溜まった疲労物質などを押す流すことです。

①運動後、身体が冷える前になるべく早く入る

負荷の高い運動後、ゼーハーした状態で入るのは身体に負担がかかるので、少し落ち着いたら入りましょう。

②ぬるめ・長めに入る

39℃程度にゆっくり20分は浸かって下さい。血行促進には長くゆっくりです。

③交代浴

以前のブログをご覧ください。

目的によって温度や入浴時間は変わりますが、疲労回復には上記のようにして下さい<m(__)m>

入浴で疲労を溜めないようにしましょう!!

2019.10.7

こんにちは、笠原です。

8月は親知らずを抜いて走れない時もありましたが、なんとか210㎞走りました(^O^)

暑いので平日は診療後に走るようにしました。休日は朝7時くらいからゆっくり休み休み2時間程度走っていました。

走らないとすぐ体重が増えてしまうので、暑くても走らないわけにはいかないのです(^^ゞ

以前は100㎏ありましたが、今は68㎏を維持しています。

マラソン大会はほとんど中止か延期になっていますが、トラックの記録会は開催しているので、9月はそれに参加します。

先日綱島の「ゆめ酵母 ひげのぱん屋」というパン屋さんに行ってみたら、ものすごく美味しかったですヽ(^o^)丿

綱島駅から徒歩15分くらいです。西馬込から走って1時間半くらいで行けます。笠原イチオシです!!

さて、今回のブログは「テーピングについて」です。

皆さん、テーピングというと白いテープや茶色っぽいテープを思い浮かべるかと思います。

ではそれぞれどういう効果があるのか?そもそも何でテーピングをするのか?と、あまり考えたりしないかと思います。

なんとなくするよりも、知ってテーピングをした方が効果も上がりますので、ぜひ最後までご覧ください。

【テーピングの目的】

・スポーツ障害の予防、再発防止

スポーツにはその競技によってケガをしやすい部分があります。例えばバレーボールなら手や指、サッカーやバスケは足首や膝、野球なら肩や肘など。

そのような部分に、前もってテーピングをすることでケガの予防をします。

また、一度ケガをした部分というのは機能が低下し再受傷しやすい状態となっていますので、再発防止としてテーピングをします。

テーピングはケガをするような動きを制限するものですが、そのスポーツに必要な動きはなるべく制限をしないようにできます。

・筋肉や皮膚の保護

・応急処置

RICEの法則の、安静と圧迫を行います。患部の固定をし、圧迫をすることで腫れを抑え損傷を最小限にします。

【テーピングの効果】

・関節運動の制限

捻挫は、本来の関節可動範囲を超えた力が加わると起こります。テーピングで関節が過剰に動く事を制限します。

・靭帯、筋肉のサポート

機能が低下した靭帯や筋肉のサポートを行います。

・受傷部位の固定、圧迫

・精神的安心感

不安が大きいとパフォーマンスが低下してしまいます。

テーピングで安定させることで不安を減らし、パフォーマンスを高める効果が期待できます。

【テーピングの種類】

・ホワイトテープ

伸び縮みしないので固定力が強いです。関節の固定や圧迫に使います。

非伸縮性なので、慣れないと巻くのが難しいです。

・筋肉サポートテープ

キネシオテープといわれる、伸び縮みする茶色っぽいテープです。(他の色もあります)

筋肉の走行に沿って貼り、筋肉の動きのサポートをします。固定目的ではないので、基本的に引っ張らずに貼ります。

また、貼って筋肉を動かす事で皮膚が引っ張られ血流が良くなる効果もあります。

テーピングについて知ってもらったら、次は貼り方ですね。

当院のユーチューブにテーピングの動画がありますので、ご覧になって下さい。

2020.9.14

馬込鍼灸整骨院、古谷です。

今回は「ストレートネック(スマホ首)」についてブログを書きました。

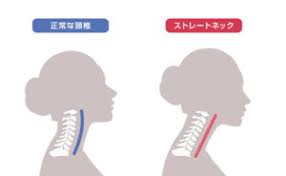

1.概要

ストレートネックは頸椎の正常な前湾カーブ(生理的湾曲は20°の前湾の前方凸型)を失っている状態。

前湾カーブが消失する原因には、胸椎の過後湾(生理的湾曲は20°~40°の後方凸型)がある。胸椎の後湾が増強すると頭部は前方位になり、頸椎の中下部は屈曲し、生理的湾曲を失って後湾カーブとなる。目線を前に保つために上部頸椎のみが伸展位となり、顎が突き出た姿勢になることが特徴。

2.頭部前方位で固くなる筋肉

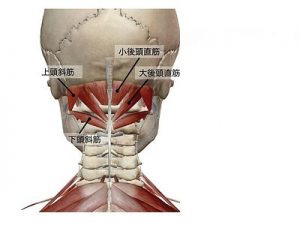

頭部前方位では、頸椎上部が過伸展することで頸部上部を伸展させる筋肉(後頭下筋群)が慢性的に緊張状態になりやすい。

後頭下筋群とは...

後頭部の深層に位置する小さな筋肉の総称で4つ存在する。

頭部伸展の運動範囲は0°~25°。頸椎との複合伸展では45°まで動く。

頭部の微妙な動きを実現している。ピント、眼球運動、瞼の動きをコントロールする。

・大後頭直筋

(起始→停止)軸椎の棘突起→後頭骨の下項線の外側部

(支配神経)脊髄神経後枝

(血液供給)後頭動脈

(働き)脊椎と頭部の働きを助ける

・小後頭直筋

(起始→停止)環椎後弓結節→後頭骨下項線内側部及び大後頭孔との間の面

(支配神経)後頭下神経

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱の動きを助ける

・上頭斜筋

(起始→停止)環椎の横突起の上面→上項線との間の後頭骨

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の動きを助ける。動きよりも姿勢保持に関与。

・下頭斜筋

(起始→停止)軸椎の棘突起の先端→環椎横突起の下方背面部

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の働きを助ける

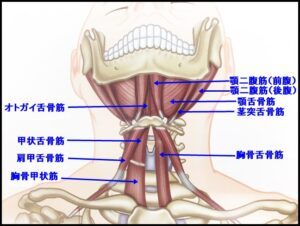

3.舌骨下筋群の運動貢献度(頸部屈曲)

1位・斜角筋群 2位・舌骨下筋群 3位・椎前筋群

ストレートネックになると拮抗筋である頸椎上部を屈曲させる筋肉(舌骨下筋群)は弱化していく。

舌骨下筋群とは...

舌骨より下方にあり、胸骨・肩甲骨・甲状軟骨などの間にある筋肉の総称で4つ存在する。

甲状軟骨の引き上げや舌骨の引き下げにより、それぞれ嚥下や開口に寄与します。

・甲状舌骨筋

(起始→停止)甲状軟骨側面の斜線→舌骨体下線及び舌骨大角

(支配神経)舌骨神経

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・胸骨甲状筋

(起始→停止)胸骨後面→甲状軟骨翼側の斜線

(支配神経)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む

・胸骨舌骨筋

(起始→停止)胸骨後面・鎖骨内端及び後胸鎖靭帯→舌骨下縁

(神経支配)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・肩甲舌骨筋

(起始→停止)肩甲骨上縁→舌骨体下縁

(支配神経)脊髄神経の枝

(血液供給)舌骨下動脈・舌骨動脈、浅頸動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関与する

4.ストレッチ方法(舌骨下筋群)

ステップ1

①右手で顎を後上方に押し込むように力を加えます。

②反対の手で右肘に当て垂直に引き上げます。

ステップ2

①右手を左側頭部に引っかけて頸椎を側屈方向に誘導していく。左手は胸の前に当て、下に軽く引き下げます。

②その状態から頸椎を伸展させていく。

5.筋力トレーニング(舌骨下筋群)

①ベッドに仰向けになり、頭部をベッドの端から落とします。

②その状態から頭部を屈曲させて頭部を持ち上げます。

6.ストレートネック修正体操

問題点は、1頸椎中下部の屈曲位 2頸椎上部の過伸展位

ステップ1

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎中下部を伸展させていく。

ステップ2

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎上部を屈曲させて顎を引く。

ステップ3

胸椎の過度な後湾を修正するためには、胸椎を伸展させる運動が必要。

①背もたれのある椅子に腰をかける。

②腕をバンザイしながら胸椎を伸展させていく。広背筋や小胸筋が硬いケースでも胸椎後湾を強めることに繋がります。その際は、その部分もストレッチをする必要がある。

7.最後に

ストレートネックや胸椎過後湾の修正方法は、あくまでも問題に対してのアプローチに過ぎない。それよりも重要なのは、どうして不良姿勢になったのかであり、その最大の原因は普段の姿勢にあります。もう一度姿勢を見直す必要があります。

2022.9.15

こんにちは、年末年始食べ過ぎて2㎏太ってしまった笠原です(涙)

本年もどうぞよろしくお願いします。

今年の初日の出は、「大森ふるさとの浜辺公園」まで見に行きました。

そんなに人が多くなくて穴場スポットです!

甘酒も振る舞っています。

その後「元旦初走り多摩川マラソン大会」を走りました。

この大会にエントリーすることで、年末年始で生活のリズムを変えないように気を付けています。

10㎞を36分37秒と、なかなかいいタイムでした。

レース後は毎年恒例の池上七福神めぐりへ。

七福神めぐりとは、7つの災いを除き、7つの幸福を与える7人の神々を巡拝して福運を祈る行事です!

本門寺で初詣。今年1年が良い年になるようにお祈りしてきました。

6日は「オトナのタイムトライアル」というトラックの記録会に出ました。

駒沢の競技場を走れるし、応援が多いので、きつかったけど楽しんで走れました。

5000mを走り(何とトラック12周半!!)、結果は17分02秒でした。17分切りたかったですが、あと少し届かず(^^ゞ

こんな感じで相変わらず走っています。

皆さんは今年の目標は立てましたか?

私の今年の目標はフルマラソン2時間50分切りです!!

3月3日の東京マラソンで狙います。

そのためにしっかりとトレーニングをして、ケガの無いように身体のケアもしっかりしていきます。

皆さん応援よろしくお願いします。

さて、今回はランニングにおススメの筋力トレーニングを紹介します。

ただ走っているだけでもいいのですが、鍛えることによりケガの予防にもなり、よりラクに速く走れるようになります!

筋肉がつくと基礎代謝が上がりダイエット効果もありますよ(^^♪

実際に私が行っているものですので、効果はあるはずです!

・ランジ

太ももの前部にある大腿四頭筋や後部のハムストリングス、お尻の筋肉である大殿筋を鍛えるためのトレーニングです。

1・肩幅程度に足を開き立ち、片足を前に出します。

2・腰が曲がらないようにしてその位置からゆっくりと身体を沈めていきます。

3・前の足で床を押すようにして元の位置に戻ります。

この繰り返しです。

左右10回ずつ×3セットを目指しましょう。

・フロントブリッジ

体幹(主に腹部)の安定性を鍛えます。

1・うつぶせの状態から、両肘を床につけ体を持ち上げます。

2・支点は両肘と両足のつま先です。(辛い場合は膝をついてもOKです。)

3・頭からかかと(または膝)までのラインをまっすぐ保ち、体が傾いたり反ったりしないようにします。

まずは30秒程度から行い、1分間続けられるようになるといいですね!

・ヒップアブダクション

大殿筋・中殿筋を鍛えます。ランニング時のブレを減らし、足の運びをスムーズにします。

1・横向きで寝た状態で、床側の足を少し曲げて身体を安定させます。

2・逆の足をゆっくり上げていきます。45°で止めます。

3・ゆっくりと降ろしていきます。

これを繰り返します。

Qちゃんがやっていると聞いたので私もやるようにしました(笑)

10回×3セットできればいいと思います。

大事なのは無理せずに少しづつ回数を増やす事です。

他にもいろいろなトレーニング方法がありますので、来院時に聞いてもらえればお伝えします(^^)

2019.1.15

こんにちは!

加島です。

ここ最近、

膝の軟骨を再生するためや栄養を補うために飲まれていると思いま

それを聞いて、私はとても心配になりました。

ですので、今回は「サプリメント」について解説いたします。

サプリメントとは

健康食品に分類される食品で、

ビタミンやミネラルなど健康に役立つ成分を濃縮や凝縮し錠剤やカ

ここで触れておきたいのが

「濃縮や凝縮し錠剤やカプセル錠にしたもの」というところです。

当院に通われている方はもちろんご存知かとは思いますが、

「化学物質」です!

「錠剤やカプセル錠」

飲み続ければ背骨はズレて身体の色々なところに痛みを出してしま

健康のためが不健康になってしまいますので飲み過ぎは気をつけて

サプリメントによる副作用

背骨のズレによる痛みも副作用のようなものですが中には重大な副

・アレルギー発症

成分を確認せずにサプリメントを飲んでしまうとアレルギーを引き

・肝機能障害

大量に飲むことにより起こる中毒性の肝障害です。症状は倦怠感、

・EPA(エイコサペンタエン酸)の取り過ぎは止血出来なくなる

EPAは血液サラサラ効果があります。

グルコサミンは関節痛に効かない

関節痛は、骨と骨のクッションになる軟骨がすり減り、

多くの広告は「グルコサミンには軟骨を再生する効果がある」

グルコサミンは、軟骨の成分「ヒアルロン酸」を構成する2種類の

代謝でみると、成人女性に必要とされる摂取カロリーは1日約20

グルコサミンで痛みがなくなる方はプラセボ効果かも知れません。

サプリメントの取りすぎは命取りです!

違う種類のサプリメントでも同じ成分が入っていることも少なくあ

サプリメントは医薬品と違って成分の規定がありません!

そして何より「化学物質」です!

サプリメントを飲まれる際は

気をつけて飲んでください^ ^

化学物質について詳しくはこちら

2019.12.3

こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の古谷です。

暑い日がまだまだ続きますが皆さんはどのようにお過ごしでしょうか?

外が暑いと運動をしたくてもなかなか一歩が踏み出せないですよね(笑)

今回は睡眠不足と肥満の関係についてブログを書こうと思います。

睡眠不足が続くと食欲が増し、代謝を低下させる?

睡眠時間が短くなるほど、食欲は増していきます。それに加えて、睡眠不足の身体は食べ過ぎて摂取した余分なカロリーを効率よく管理することはできません。

そのため血液中の糖分が増えることになります。

7時間~8時間の十分な睡眠をとらないでいると、食欲増加と代謝の低下というダブルパンチで、体重を増やしていきます。

睡眠不足と肥満の関係は?

睡眠時間が短くなるほど、体重が増えます。それは食欲が増すからです。

この陰には様々な犯人が共謀して、お腹を大きくしています。

食欲をコントロールする2つのホルモン(レプチンとグレリン)です。

レプチンは「満腹」という信号を出します。

血中のレプチンが増えると、満腹を感じて何も食べたくなる。

それに対して、

グレリンは「強い空腹感」の引き金になります。

血中のグレリンが増えると、食欲も増加する。

グレリンが増えすぎるか、またはレプチンが減りすぎると、食べる量が増えて体重も増える。

睡眠が足りないと、満腹感を知らせるホルモンであるレプチンの分泌が減り、食欲を刺激するグレリンの分泌が増える。これはまさに、ダブルパンチの精神攻撃です。

睡眠不足という1人の敵が、「満腹を無くす」というパンチと、「空腹感を増やす」というパンチを同時に放ってくる。

その結果、

睡眠不足の人は、どんなに食べても満足できなくなります。

睡眠時間が短くなると8時間しっかり寝た時と比べ、同じ人の食事が300キロカロリー増加し、5日間の合計では1000キロカロリー以上増加(5~6時間睡眠)した。という実験結果もあります。1年間でみると、だいたい体重は5~7キロの増量になります。

睡眠不足の生活を続けていくと、1年にそれぐらいのペースで体重が増えていくということになります。

さらに、睡眠不足の人は間食も多いらしいです。

睡眠不足の人は間食が多くなる?

睡眠が不足すると、エンドカナビノイドが体内で増える。大麻とよく似た成分の物質です。しかし大麻とは違い、体内で自然と生成されます。エンドカナビノイドが体内で増えると食欲が増して間食したくなります。

つまり睡眠が不足すると、レプチンが減って満腹を感じなくなり、グレリンとエンドカナビノイドが増えて食欲が増すことになります。

結果…

睡眠不足によって摂取する余分なカロリーは、

起きていることで消費する余分なカロリーよりも、

はるかに多いということです。

眠る時間が短いほど身体に活力がなくなり、

身体が動かなくなる。

食欲増加と運動不足を促進する睡眠不足は怖いですね(笑)

睡眠を軽視しないでもう一度睡眠を見直してみてください。

2020.9.21

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今回は、「産後の骨盤矯正の必要性について」お伝えしようと思います。僕が診させてもらっている患者さんの中で妊婦さんが数人います。その方々から、産後のケアとかはどうしたほうがいいですか?ケアをしないと身体はどうなりますか?と質問を受けることが多くあります。なので産後の骨盤矯正の必要性についてお伝えできればと思います。

〇骨盤矯正のベストな時期は?

基本的に産後の骨盤矯正は産後2ヶ月目から通い始めるのがベストな時期と言われています。最も効果の出やすい時期は産後2~6ヶ月以内と言われています。

何年も経過しているからとダメというわけではありませんが、普段の姿勢や産後特有の反り腰(骨盤前傾)などの癖が生じるので、変化が出にくくなります。

〇産後2~6ヶ月以内の施術がなぜベストなのか?

出産後は骨盤が歪んでいる状態が癖としてしみついています。一方で産後すぐの状態であれば、まだ癖になっていないので、素早く元の身体へと戻っていきます。

骨盤にある関節(仙腸関節)はほとんど動きません。靱帯で強固に固定されており、しっかりと骨盤の中にある内臓を守り、腰椎と股関節中継地点として安定させる役割を担っています。

赤ちゃんを出産させるためには、賛同を広げるために骨盤の関節や靱帯を緩めないといけません。骨盤腔(真結合線)の日本人女性の平均は約11~12cm、赤ちゃんが通るためには10cm以上が必要になります。

では、どうやって赤ちゃんの通り道を作っているのでしょうか?

それは、リラキシンというホルモンが関与しています。リラキシンは、子宮弛緩因子と呼ばれ、卵巣・支給・骨盤などから分泌されます。エストロゲンが先行して作用した場合は、恥骨結合の弛緩なども示します。リラキシンが関与することで、骨盤腔が10cm以上広がり、産道ができるわけなのです。

産後のケアとしては、産後1~2ヶ月は身体自体を安定させます。1ヶ月検診で良好だと認められたら治療させるのがベストと言われています。産後はリラキシンの分泌が減り、緩くなった靱帯は半年かけて戻ると言われています。

〇すぐに骨盤矯正をしない方が良いのか?

産後1~2ヶ月は出産による関節や筋肉へのダメージが大きく、回復しないまま骨盤矯正をしても、身体に負担をかける可能性があります。出産は全治8ヶ月の重症と同じくらいの損傷と同じです。

〇産後の骨盤矯正をするにあたってポイントがあります!

骨盤が広がることで、骨盤周辺の筋肉は、疲労によって硬くなります。そうすると骨盤が大きく開いてしまい湯がもの原因やボディラインに問題が起きたり、骨盤の歪みが原因で色々な症状を起こす原因になってしまいます。

〇主な代表的な症状とは?

妊娠・出産で、骨盤は大きく開いてしまいます。これは、ホルモンの影響や骨盤周辺の筋肉・姿勢を保持する筋肉が機能していない(負担になっている)のが原因です。

筋肉が機能していないことで、骨盤が締まらず、内臓が下がり「ポッコリお腹」の原因になります。ポッコリお腹が解消されることで、内臓の位置が正しくなり、腸機能が回復し代謝が良くなります。

尿漏れの原因は、骨盤底筋が弱ってしまうからです。そして骨盤底筋の一部尿道括約筋は、尿道を締める役割があります。

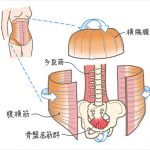

骨盤底筋の安定性を上げるためにはどうしたらよいのか?

コア筋と言われるインナーマッスルを鍛えてあげることが重要になってきます。インナーマッスルでも、腹横筋や多裂筋は急激な四肢の運動により姿勢が崩れると最初に活動的になる筋肉です。また、腹圧を高めてコルセットの役割を果たす筋肉としては、横隔膜や骨盤底筋群の働きが重要です。

イメージ...

姿勢が崩れる→腹横筋・多裂筋(インナーマッスル)が活動的になる→横隔膜・骨盤底筋群(腹圧を高めるために)が働きます。

しかし、産後は腹筋群や骨盤周辺の筋肉が弱くなります。つまり、その部分を意識に使うことが重要になります。

骨盤底筋と腹筋群は協調して働く筋肉です。

| 骨盤底筋 | 腹筋群 | |

| 恥骨尾骨筋 | ↔ | 腹横筋 |

| 腸骨尾骨筋・尾骨筋 | ↔ | 腹斜筋 |

| 恥骨直腸筋 | ↔ | 腹直筋 |

骨盤底筋を意識的に使うのは難しいので、腹筋群を鍛えながら骨盤底筋にも刺激を入れて一緒に鍛えましょう!

産後の骨盤は前傾しやすくなります。つまり反り腰ぎみになっている可能性があります。

反り腰になると、腰部脊柱起立筋や腸腰筋、大腿筋膜張筋、大腿直筋などが硬くなりやすくなり、臀部やハムストリングス、腹筋群が弱くなります。前後の筋肉のバランスが崩れるので腰に負担がかかり腰痛の原因となります。

姿勢だけでいうと、後弯前傾型になりやすく、反り腰や猫背姿勢になりやすい。それに伴って肩こりが起こり頭痛などを発症させてしまう。

脊椎が歪むことで神経が圧迫され、神経障害や自律神経に悪影響を与えます。

筋肉の緊張状態が続くことで血行不良になり冷えやむくみ、肩こりや生理不順などが起こります。

産後ケアに興味がある方は、当院までご連絡下さい!

2023.3.15

|

皆さんこんにちは^_^

最近は身体を動かすことが減り お腹が少しずつ出てきた加島です( ˙³˙) 体重が増えたせいか腰が少し痛みます。身体を動かさないと筋肉の柔軟性がなくなったり、血流が悪くなっ 腹圧の状態が高かったり低かったりします。

腹圧が高いことはいいことですが高すぎると身体に様々な悪影響を 腰痛など、、、そこで本日は腹圧について解説していこうと思います! 腹圧(腹腔内圧)ってなに?

簡単に言うと「お腹の圧力」です! 人間のお腹の中にある腹腔と呼ばれる内蔵器が収まる空間の圧力を 腹圧のイメージ

6割くらい空気が入ったビニール袋を手で強く握ってみると、空気 中の圧力が高まり袋がパンパンに

これがお腹の中でおきているのが腹圧のイメージです! 腹圧の構造

上 横隔膜 下 骨盤底筋群 前 腹筋群 後 多裂筋  腹圧が良い状態だとどんな事があるの?

・上部からの圧がしっかりかかることにより排尿、排便のしやすさ ・筋肉を上手に使えることにより出産時、分娩の原動力up ・背筋と腹圧のバランスが良くなることにより脊椎(特に腰椎)の ・横隔膜が上手に使えることにより腹式呼吸up ・腸の緩みがあるため便秘改善 ・リンパへの圧が無くなるためむくみ改善 ・迷走神経が働きやすくなるため不眠症改善 ・血流が良くなるため冷え性改善 ・血流が良くなるため下半身の可動域up などなど他にもたくさんあります^ – ^ 当院での腹圧アプローチ

当院では様々な症状に対し腹圧アプローチを行いますがやはり整骨 腰痛の患者さんには腹圧アプローチは必ず行います! 腹圧アプローチはモルフォセラピー(整体)にて行います。 腹圧は背骨のズレから乱れることもあるのでモルフォセラピーにて より効果が期待できま 自分でできる腹圧調整

1 仰向けで寝て、膝を90度に立て足底を床につけます 2 お腹を膨らませながらゆっくり5秒かけて息を吸っていきます 3 お腹を凹ませながらゆっくり7秒かけて息を吐いていきます 4 数回繰り返し肋骨より上腹部が沈んでいれば腹圧調整成功です! 腹圧が乱れることで様々な身体への悪影響を出してしまいます! あなたのその悩みは腹圧の乱れるかもしれませんよ? |

2019.2.4