ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

近年、多くの人が悩まされる健康問題の一つに腰痛が挙げられます。特にデスクワークや長時間の座り仕事が増える中、正しい座り方を知り、実践することが腰痛予防において重要なポイントとなっています。この記事では、日常生活で取り入れられる簡単な正しい座り方や実践的なアドバイスを紹介し、腰痛から解放されるための手助けを提供します。

腰痛は日常生活においてよく見られる健康問題の一つですが、その原因の一つとして座り方が挙げられます。長時間のデスクワークや悪い座り方は、腰痛を引き起こす可能性があります。以下では、特に注意が必要な座り方に焦点を当ててみましょう。

多くの人が気づかないうちに、猫背や前かがみの姿勢になってしまっています。このような姿勢は腰椎に余分な負担をかけ、筋肉や靭帯にもストレスを与えることがあります。デスクワークが多い場合は、特に画面との適切な距離を保ち、背筋を伸ばす意識を持つことが大切です。

座るときに足を組むことは、一見くつろいでいるように見えますが、実は腰に負担をかける原因となります。特に足を組みっぱなしでいると、骨盤が歪みやすくなり、それが腰痛を引き起こす可能性があります。座るときは足を自然な状態に保ち、均等な重み分散を心がけましょう。

椅子に浅く座り、腰をかけっぱなしにすることも腰痛の原因となります。椅子に正しく腰をかけないと、腰椎のカーブが乱れ、痛みが生じやすくなります。椅子に座る際は、背もたれをしっかりとサポートに活用し、背筋を保ったまま座るよう心がけましょう。

腰痛のリスクを減少させるためには、正しい座り方が不可欠です。正しい座り方の基本を理解し、実践することで、腰への負担を最小限に抑えることができます。

正しい座り方の基本は、骨盤を正しく立てることです。骨盤が正しい位置にあると、腰椎が正常なカーブを保ちやすくなります。デスクワークや長時間の座り勤務の場合でも、適切な椅子やクッションを利用して骨盤をサポートしましょう。

デスクワークでは長時間座りっぱなしになりがちですが、適切な座り方を心がけることで腰痛のリスクを軽減できます。

日常生活でも座る機会は多いですね。食事をする際やテレビを観るときも、正しい座り方を心がけましょう。椅子に座るときは、前述の基本ステップを守るようにし、くつろぎすぎないように気をつけましょう。

車の運転中も重要な座り方です。適切な座り方で運転することで、長時間のドライブでも腰への負担を軽減できます。座席の調整やクッションの利用など、運転前に準備をしましょう。

畳や床で座ることも日本の生活において一般的です。しかし、床に座る際も正しい姿勢を心がけましょう。背筋を伸ばし、クッションや座布団を使って快適な姿勢を保つことが大切です。

腰痛予防のために、これらの正しい座り方を日常生活に取り入れてみてください。

正しい座り方を身につけるだけでなく、日常生活において腰痛予防に役立つ実践的なアドバイスを取り入れましょう。以下は、具体的なアクションを通じて腰痛を軽減するためのアドバイスです。

正しい座り方を身につけることは、腰痛予防において非常に重要です。日常生活での座り方に注意を払い、以下のポイントを意識することで、腰痛を軽減し、健康な生活をサポートすることができます。

これらのアドバイスを組み合わせることで、腰痛のリスクを軽減し、快適な座り方を習慣化することが可能です。座り方の改善は、健康的な生活を支え、日常の活動にプラスの影響を与えることでしょう。腰痛にお悩みの方は、ぜひ今日から実践してみてください。健康な腰を保つために、正しい座り方を身につけましょう!

こちらのリンクから、馬込鍼灸整骨院の来店予約が可能です。腰痛に関する専門的なアドバイスや製品をご提供します。今すぐチェックして、腰痛のない快適な生活を手に入れましょう!

2023.11.29

ぎっくり腰がなかなか治らない、と来院される方がいます。

そういう方の話を聞きますと、受傷してすぐの処置が悪いことが多いです。

でもどういう処置がいいのかなんてわからないですよね・・・

以前のブログに腰痛の事や処置の事がありますので、参考にして下さい。

まずは安静にしてアイシングをして下さい。

アイシングは氷で行うのが理想です。保冷剤ですと、痛めた部分にピタッと当たらなかったり、凍傷を起こしてしまう恐れもあります。

氷のうに氷を入れて、少し水を入れて痛い所を直接冷やすのが1番です。

他に多いのが、痛いけど動けないわけでもないし、放っておいても治ると思ったけどなかなか治らない、という方です。

この場合ですと、痛めた部分をかばっていて他の部分が痛くなってしまったり、骨盤のズレなど身体のバランスが崩れてしまいます。

そうなると治るのに時間がかかってしまいます。

筋肉がパンパンに張ってしまったり、重だるさが続いたり・・・

ぎっくり腰になってしまったら、我慢したり放っておかないで、施術を受けることをお勧めします。

ぎっくり腰にはモルフォセラピーが効果的です。

モルフォセラピーは患者さんがどの体勢でも行うことができます。

痛くて横になる事ができなくても、座位や立位でもできるので、患者さんの負担が少ないのです。

もしぎっくり腰になってしまったら、1度馬込鍼灸整骨院までご相談下さい。

電話 03-3778-7333

2018.4.4

腰痛は現代社会において多くの人が抱える健康課題の一つです。デスクワークや長時間の座り仕事、不適切な姿勢などが原因で、腰に痛みや不快感が生じることがあります。この記事では、日常生活に取り入れやすい筋トレや姿勢の改善法を紹介し、腰痛予防のための総合的なアプローチに焦点を当てます。健康な腰を保ち、日常生活を快適に過ごすためのヒントが満載です。

腰痛は現代社会において多くの人が直面する健康問題の一つです。特に長時間のデスクワークや不適切な姿勢が原因で、腰に負担がかかりやすくなっています。ここでは、腰痛予防に効果的な筋トレの基本について探ってみましょう。

腰痛の原因は様々ですが、主なものとしては筋力の不足と姿勢の悪さが挙げられます。デスクワーク中の長時間座りっぱなしや、スマートフォンの使用による前かがみの姿勢は、腰に余分な負担をかけ、痛みの原因となります。

適切な筋トレは、腰痛予防に効果的です。特に、腰回りの筋肉を強化することで、腰への負担を軽減し、正しい姿勢を維持することができます。腹部や背中の筋肉を重点的に鍛えることで、腰の安定性が向上し、腰痛の発生を防ぐことができます。

プランクは腹部や背中、腰回りの筋肉を効果的に鍛えることができるエクササイズです。仰向けで床に寝転がり、腕を肩幅に開き、ひじを90度に曲げます。その状態で膝を曲げずに上半身を浮かせ、身体をまっすぐに保ちます。この姿勢を数十秒キープすることで、腹筋や背筋が強化され、腰痛予防につながります。

バックエクステンションは、床にうつぶせに寝転がり、上半身を浮かせる動作です。手を後頭部に添えて、上半身をゆっくりと上げ下げします。この動作により、腰回りの筋肉が刺激され、強化されます。

これらのエクササイズを組み合わせ、定期的に実施することで、腰痛予防に効果が期待できます。しかし、適度な負荷と正しいフォームに注意しながら行うことが重要です。筋トレを始める前には、専門家やトレーナーに相談することをおすすめします。

腰痛予防は筋トレだけでなく、日常生活の中での意識的な行動も大切です。正しい姿勢や適切な座り方、日常動作における注意点を押さえて、腰痛を予防しましょう。

正しい姿勢は腰痛予防の基本です。長時間同じ姿勢を続けることは腰に負担をかけやすくなります。立つときは背筋を伸ばし、肩を開いてリラックスした姿勢を心がけましょう。座る際は背もたれを使い、背中をしっかりと支えるようにし、足は床にしっかりつけておくと良いです。

デスクワークや長時間の座り仕事をしている方にとって、座り方は非常に重要です。椅子の高さやデスクの高さを調整し、パソコンやデスクワーク中には定期的に立ち上がり、ストレッチをすることが大切です。椅子の背もたれに寄りかからず、背中をしっかりと支えながら座ることで、腰への負担を軽減できます。

日常生活の中での些細な動作も、腰痛予防に影響を与えます。例えば、物を拾うときは膝を曲げ、背中を丸めないように心がけましょう。重い物を持ち上げる際には、腰ではなく脚の力を活用し、腰に無理な負担をかけないように気をつけます。日常の中でのこれらの小さな注意が、腰痛予防に大きな効果をもたらします。

腰痛予防は日常の積み重ねが大切です。適切な姿勢や動作、そして筋トレを組み合わせ、健康な腰を保ちましょう。

腰痛予防には日常生活の中での工夫が欠かせません。食生活やストレス管理、良質な睡眠など、ライフスタイルに関するアプローチも重要です。

食生活が腰痛に与える影響は意外に大きいです。特に、過重な体重は腰に余分な負担をかける原因となります。バランスの取れた食事や適切なカロリー摂取に気をつけることで、体重を管理し、腰痛のリスクを軽減することが期待できます。また、カルシウムやビタミンDの摂取を意識して、骨の健康をサポートすることも重要です。

ストレスは体のさまざまな不調を引き起こす原因となります。特に腰痛においては、ストレスが筋肉の緊張を引き起こし、痛みを誘発することがあります。ストレスを軽減するためには、適切な休息やリラックス方法を取り入れることが必要です。ヨガや深呼吸、趣味に時間を割くことで、ストレスを軽減し、腰痛予防につなげましょう。

良質な睡眠は全身の健康にとって不可欠ですが、腰痛予防においても重要な役割を果たします。寝具やマットレスの選び方に注意し、寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控えるなど、良い睡眠環境を整えることが腰痛予防に寄与します。また、寝る前に軽いストレッチやリラックスした状態で寝ることで、腰への負担を軽減できます。

ライフスタイルの工夫を通じて、食生活やストレス管理、睡眠の質に気をつけることで、腰痛予防により効果的にアプローチできます。日常の小さな工夫が、健康な腰を維持する手助けとなります。

腰痛予防には総合的なアプローチが重要です。筋トレや正しい姿勢だけでなく、日常生活やライフスタイルにも注意を払い、腰の健康をサポートすることが求められます。

適切な筋トレは、腰痛予防において欠かせません。特に腰回りの筋肉を重点的に鍛えることで、腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保つことができます。プランクやバックエクステンションなどのエクササイズを取り入れ、定期的に行うことで、腰痛の予防につながります。

正しい姿勢は腰痛予防の基本です。立つときや座るときに背筋を伸ばし、デスクワーク中には定期的にストレッチを行うなど、日常の中での小さな動作にも気を配りましょう。物を持ち上げるときや座るときにも膝や背中に負担がかからないように心がけることが大切です。

食生活、ストレス管理、睡眠の質など、ライフスタイルにも注意を払うことが腰痛予防に繋がります。適切な栄養摂取やストレス軽減の方法を取り入れ、良質な睡眠を確保することで、全身の健康をサポートし、腰痛の発生を防ぎます。

腰痛予防は日常の積み重ねが大切です。運動、姿勢の維持、そして健康的なライフスタイルの確立が、総合的なアプローチとして効果的です。これらのポイントを組み合わせ、日常に取り入れることで、腰の健康を維持し、快適な生活を送ることができます。

2023.11.30

『腰痛を治したい』そう思っている方が多い時代だと思います。

実際、当院に来院される理由の1番が腰痛です。

現代病とも言われているくらいですからね。

しかし、その腰痛の原因の大半が特定できないことをご存知でしょうか?

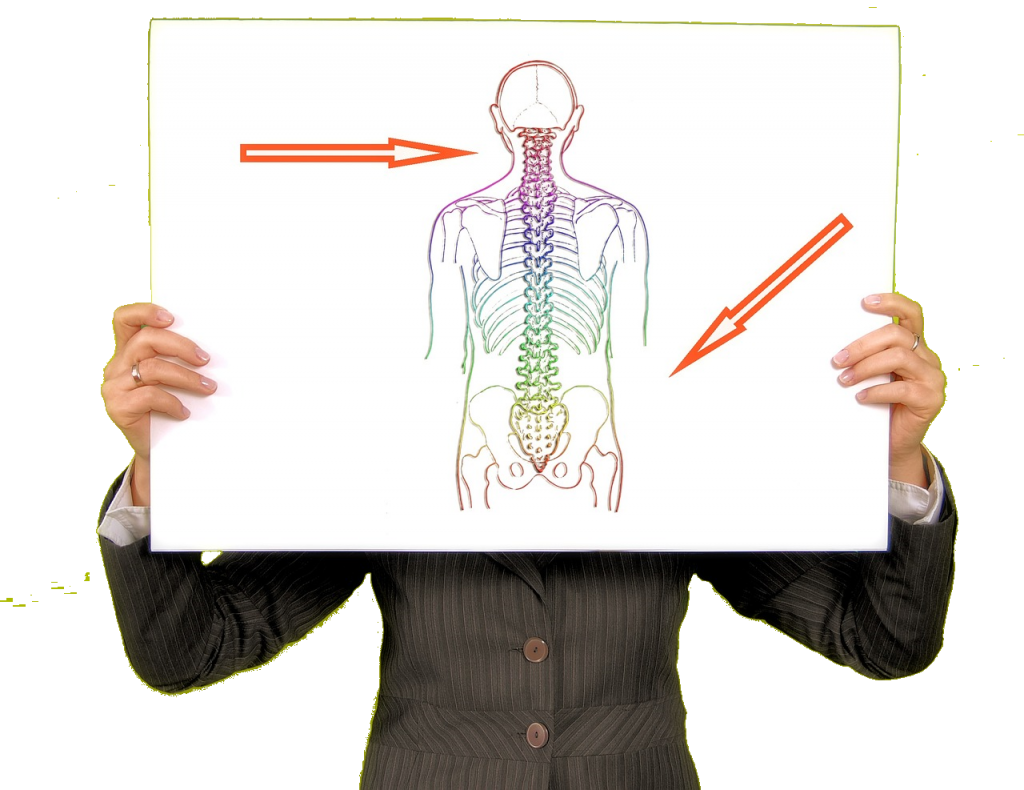

厚生労働省に載っている資料の一部を抜粋したものです。

特異的腰痛と非特異的腰痛 医師の診察および画像の検査(X 線や MRI など)で腰痛の原因が特定できるものを特異的腰痛、厳密な原因が特定できないものを非特異的腰痛といいます。厳密にどの組織のケガかは医師が診察しても X 線検査をしても断定できないため 非特異的腰痛と呼ばれます。腰痛の約 85%はこの非特異的腰痛に分類されます。通常、 腰痛症と言えば非特異的腰痛のことを指します

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1911-1_2d.pdf

簡単に説明すると、X線での画像診断をしても原因を特定する事が難しいという事です。

特定できていない痛みは、治りが悪そうですよね。

では、腰痛になったらどうしたらよいのでしょうか?

先ずは、レントゲン(X線)が撮れる医療機関に行ってください。

先ほど原因を特定する事は難しいとお話ししましたが、それでもレントゲン(X線)や画像診断を経てわかる事も必ずあるので、医療機関に行く事をお薦めします。

医療機関で、原因がわからなった方は、近くの整骨院や接骨院などを受診する事をお薦めします。

では、なぜ、原因が分からない症状は整骨院や接骨院の方がいいのかと言うと。

単純に原因が分からないので、色々な可能性を持って治療していく方が良いはずです。

原因が分からない=治らない

ではなく。

胃の疲れから腰痛、

腸の疲れからくる腰痛、

身体の歪みからくる腰痛、

育児の負担で起こる腰痛、

古傷の影響を受けて起こる腰痛、

手術の影響を受けて起こる腰痛etc.

原因となりえるものを上げていくときりがないのですが、

1つ1つ原因となりえるものを治療していき、

少し時間が掛かるかもしれませんが治していく事が重要だと考えます。

一件と遠回りのように見えて、1番の近道かもしれませんね。

では、当院で1番多い腰痛はなんでしょう?

当院で1番多い腰痛は、歪みが原因で起こる腰痛が多く来院されます。

デスクワークであったり、スマートフォンの操作であったりで歪みを作る原因があふれています。

身体が歪むことで筋肉のバランスが崩れてしまい、その結果腰痛を引き起こしてしまうのです。

当院では、原因である骨の歪みを改善していくお手伝いをさせていただいています。

・どのようにアプローチするのか?

当院では、モルフォセラピーを用いて骨の歪みを整えて、本来身体の持っている回復能力を引きだし、症状を緩和していきます。

2018.2.14

日常生活において、腰痛やお尻の上の痛みは多くの人々が直面する一般的な問題です。これらの痛みは、仕事の効率を低下させ、日常生活の質を大きく損なうことがあります。しかし、正しい知識と対策を身につけることで、これらの痛みを効果的に管理し、快適な生活を取り戻すことが可能です。

この記事では、腰痛とお尻の上の痛みの原因を探り、自宅で簡単にできる改善方法、専門家による治療法、そして日常生活での予防策を詳しく解説します。あなたの痛みを和らげ、より健康的な生活を送るための第一歩として、ぜひこの情報を活用してください。

日常生活における腰痛とお尻の上の痛みの主な原因には、長時間の座り姿勢、不適切な寝具の使用、運動不足などがあります。長時間同じ姿勢を続けることで、腰部や骨盤周辺の筋肉が緊張し、圧迫されることがあります。また、硬すぎるまたは柔らかすぎる寝具は、脊椎の自然なカーブを支えず、腰痛を引き起こす原因となり得ます。定期的な運動不足は筋力の低下を招き、腰部へのサポートが不足することにつながります。

職業によっては、重い物の持ち運び、長時間の立ち仕事、またはデスクワークなど、腰やお尻に負担をかける動作が多くなります。例えば、建設業や倉庫作業などの職種では、重い物を持ち上げる際の不適切な姿勢が腰痛の原因となることがあります。また、長時間のデスクワークは、腰部への圧力を増加させ、筋肉の緊張や姿勢の悪化を引き起こすことがあります。これらの活動は、腰部や骨盤周辺の筋肉や関節に過度のストレスを与え、痛みの原因となることがあります。

年齢とともに、筋肉の柔軟性が低下し、関節や椎間板の摩耗が進むことがあります。これらの変化は、腰痛やお尻の上の痛みを引き起こす要因となり得ます。特に、加齢による身体の変化は避けられないため、予防と対策が重要です。年齢を重ねるにつれて、筋肉の量が減少し、脂肪の割合が増加することもあります。これにより、腰部のサポートが弱まり、痛みが生じやすくなります。また、椎間板の水分が減少することで、クッションの役割が低下し、脊椎にかかる圧力が増加します。

腰痛とお尻の上の痛みを和らげるためには、定期的なストレッチとエクササイズが効果的です。腰部や骨盤周辺の筋肉を柔軟に保つためのストレッチや、腰部の筋力を強化するエクササイズが推奨されます。例えば、猫のポーズや鳩のポーズなどのヨガの動きは、腰部の緊張を和らげるのに役立ちます。また、プランクやブリッジのようなエクササイズは、腰部の筋肉を強化し、サポートを提供します。

日常生活における正しい姿勢の維持は、腰痛とお尻の上の痛みを予防し、改善するのに重要です。座っているときは、背もたれを使って背中を支え、足は床にしっかりとつけるようにしましょう。立っているときは、体重を均等に分散させ、腰に手を当てることで自然な脊椎のカーブを保ちます。また、長時間同じ姿勢を続けないように、定期的に立ち上がり、体を動かすことが重要です。

生活習慣の見直しも、腰痛とお尻の上の痛みの改善に役立ちます。バランスの取れた食事は、体重管理を助け、腰部への負担を減らします。十分な水分摂取は、筋肉や椎間板の健康を維持するのに重要です。また、十分な睡眠は、筋肉の回復と再生に必要であり、腰痛のリスクを減らすことができます。喫煙や過度のアルコール摂取は、腰痛のリスクを高めるため、これらの習慣を避けることも重要です。

整体やマッサージは、腰痛とお尻の上の痛みの緩和に役立つ治療法です。これらの治療は、筋肉の緊張を和らげ、血流を改善し、痛みを軽減することができます。整体師やマッサージセラピストは、個々の状態に合わせた施術を行い、筋肉のバランスを整え、体のアライメントを改善することを目指します。定期的なセッションは、長期的な痛みの軽減に寄与することがあります。

物理療法は、腰痛とお尻の上の痛みの治療において重要な役割を果たします。物理療法士は、特定のエクササイズ、ストレッチ、および他の治療技術を用いて、痛みの原因に直接対処します。これには、筋肉の強化、柔軟性の向上、および姿勢の改善が含まれます。また、熱療法、冷却療法、電気刺激などの方法も用いられることがあり、これらは筋肉のリラクゼーションと痛みの軽減に効果的です。

重度の腰痛やお尻の上の痛みには、医療機関での専門的な治療が必要な場合があります。医師は、痛みの原因を特定するために、画像診断(X線、MRIなど)を行うことがあります。治療法には、薬物療法(痛み止めや抗炎症薬)、注射療法(ステロイド注射など)、場合によっては手術が含まれることがあります。これらの治療は、症状の重さや原因に応じて、個別に計画されます。

腰痛とお尻の上の痛みを予防するためには、日常的に効果的なストレッチを行うことが重要です。腰部と骨盤周辺の筋肉の柔軟性を高めるストレッチは、痛みの発生を防ぎます。例えば、膝を胸に引き寄せるストレッチや、脊椎の回旋を促すツイストストレッチが有効です。これらのストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、腰部の可動域を広げるのに役立ちます。

日常生活における姿勢の改善は、腰痛とお尻の上の痛みを予防する上で非常に重要です。座るときは、腰にクッションを置いてサポートを提供し、足は床にしっかりとつけましょう。立つときは、腰に手を当てて自然な脊椎のカーブを保ち、体重を均等に分散させます。また、長時間同じ姿勢を続けることを避け、定期的に立ち上がってストレッチを行うことが重要です。

定期的な運動は、腰痛とお尻の上の痛みの予防に不可欠です。特に、腰部と腹部の筋肉を強化するエクササイズは、腰痛のリスクを減らすのに効果的です。ウォーキング、水泳、サイクリングなどの低インパクトな運動は、筋肉を強化し、体重管理にも役立ちます。運動は、全体的な身体の健康を促進し、腰痛の発生を防ぐために重要な役割を果たします。

この記事では、腰痛とお尻の上の痛みの原因、自宅でできる改善方法、専門家による治療法、そして日常生活での予防策について詳しく解説しました。日常生活での簡単な対策から、専門家による治療まで、腰痛とお尻の上の痛みに対処するための多様な方法が存在します。重要なのは、自身の状態に合った方法を見つけ、継続的に取り組むことです。

さらに専門的なアドバイスや治療が必要な場合は、馬込鍼灸整骨院への相談をお勧めします。痛みの原因を正確に診断し、最適な治療プランを提供してくれます。

腰痛やお尻の上の痛みでお悩みの方は、ぜひ馬込鍼灸整骨院にご相談ください。専門のスタッフが一人ひとりの状態に合わせた治療を行います。以下のリンクから予約が可能です。

2023.12.1

最近、『腰痛が酷くて』と来院される患者さんが増えていますが、

そんな腰痛の中にも種類があり、今回は脊柱管狭窄症について説明します。

腰部脊柱管狭窄症

腰骨(腰椎)の加齢変化に伴い、腰の神経(神経根および馬尾(ばび))が圧迫

されることに起因します。高齢の方で、背筋が伸びた姿勢になる立ちっぱなしや

歩行中に足の痛みやしびれが生じ、腰が少し前かがみになる椅子に座っている時、

横向きで寝ている時、自転車に乗っている時は楽であるといった場合は本症が疑

われます。背筋を伸ばした姿勢では、腰の神経が強く圧迫され神経の血液循環が

悪くなりますが、逆に少し前かがみになると神経の圧迫が減るためです。

特に、歩行中に症状が悪化し一時的に歩けなくなり、前かがみ姿勢で少し休むと

再び歩きだせることを間欠跛行(かんけつはこう)と呼び、本症に特徴的とされ

ています。

厚生労働省では、脊柱管狭窄症をこのように定義しています。

もう少し簡単に説明しますと、年齢が進と背骨の間隔が狭くなり、

そのために背骨から出る神経に触れて下半身に痺れが出てしまうのです。

歩行をしていると背骨の圧迫が更に強くなり痺れる、歩行を休むと背骨の圧迫が緩むので楽になる。

自転車に乗れる際は、背骨の間隔が狭くならないので痺れない。

このような症状を間欠性歩行と言い、脊柱管狭窄症の1番特徴的な症状になります。

当院では年齢と共に骨は脆くなりますが、

モルフォセラピー理論の骨のズレが原因で脊柱管狭窄症様の症状が出る場合もあると考えています。

モルフォセラピーとは (日本モルフォセラピー協会HP)

このような症状でお悩みの方は、整骨院や整形外科などの医療機関を受診することをお勧めいたします。

当院でもモルフォセラピー治療を行っております。

詳しくはこちらから。

2018.1.18

腰痛は現代社会において多くの人が直面する健康課題の一つです。長時間のデスクワーク、不規則な生活習慣、運動不足などが原因で、腰部に痛みや違和感を感じることは少なくありません。しかし、正しい知識と予防策を取り入れれば、腰痛は根本的に解決できる可能性があります。この記事では、腰痛の予防から治療までを包括的に解説し、健康な腰部を保つための手段を提供します。

腰痛は日常生活において非常に一般的な健康問題であり、正しい予防方法を知ることは重要です。腰痛予防は、生活習慣や適切なケアを通じて腰にかかる負担を最小限に抑え、健康な腰部を維持することを目指します。

腰痛の原因はさまざまであり、姿勢の悪さ、筋力の不足、急激な運動、デスクワークなどが挙げられます。また、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛などの症状も、腰痛の一因となります。正確な原因を特定することは治療の鍵となります。

腰痛が慢性化する理由は複数あります。一度痛みが発生すると、運動を避けたり、無理な姿勢をとったりすることで症状が悪化しやすくなります。また、適切な治療を受けずに痛みを放置することも慢性化の要因となります。正しい予防策や早期の対処が重要です。

適度な筋トレとストレッチは腰痛予防において非常に重要です。特に腰回りの筋肉を強化し、柔軟性を保つことが効果的です。腹筋や背筋を重点的に鍛え、日常的なストレッチを取り入れることで、腰にかかる負担を軽減しましょう。

正しい姿勢を保つことは腰痛予防の基本です。背筋をしっかりと鍛え、デスクワークなどでの長時間の座り作業でも姿勢を維持できるように心がけましょう。姿勢が崩れると腰に余計な負担がかかり、腰痛の原因となります。

長時間同じ姿勢を続ける仕事や運動をしている場合は、定期的な休憩や体操が重要です。簡単なストレッチや軽い運動を取り入れ、筋肉のこわばりを解消しましょう。これにより、腰にかかる負担を分散させ、慢性的な腰痛を予防できます。

猫背は腰痛の原因の一つとなります。猫背を解消するためには、背中や肩の筋肉を伸ばすストレッチが効果的です。定期的に行うことで、正しい姿勢を保つことができ、腰痛予防につながります。

腰痛予防には日常生活の見直しが欠かせません。まずは適切な姿勢を保ち、急激な動作を避けることが重要です。重たい物を持ち上げる際は、膝を曲げて行うなど、腰に負担のかからない工夫が必要です。また、腰痛が発生した場合は、早めの痛みの対策やストレッチを取り入れて、悪化を防ぎましょう。

職場での姿勢や作業環境も腰痛に影響を与えます。デスクワークの場合は、適切な椅子やデスクの高さを調整し、定期的に立ち上がり、ストレッチを行うことが大切です。また、重い物の持ち上げや移動が多い仕事の場合は、正しい姿勢やテクニックを学ぶことが必要です。

良質な睡眠は腰痛予防に不可欠です。適切なマットレスを選び、寝具の配置や寝姿勢に気を配ることで、腰への負担を軽減できます。横向き寝や枕の高さの調整など、個々の好みや体調に合わせた工夫が重要です。良い睡眠は腰痛の回復を助け、予防にもつながります。

腰痛は多くの人が経験する健康問題であり、予防が非常に重要です。正しい予防策を取り入れることで、腰痛の発生を防ぎ、健康な腰部を維持することができます。

適切な筋トレとストレッチは腰痛予防において不可欠です。腹筋や背筋を鍛え、柔軟性を保つことで、日常生活での腰への負担を軽減できます。姿勢の良さも同様に重要であり、正しい姿勢を保つための体操やストレッチを継続的に行いましょう。

日常生活や職場の環境も腰痛に大きく影響します。適切な姿勢や作業環境の整備、定期的な休憩やストレッチの導入が必要です。また、睡眠の質を向上させるためには、適切なマットレスの選定や寝具の工夫が重要です。

これらの予防策を組み合わせることで、腰痛の予防だけでなく、既存の腰痛の症状の軽減にもつながります。健康な腰部を維持し、日常生活を快適に過ごすために、積極的な予防とケアが重要です。

2023.12.22

前回の記事でギックリ腰の事を書きましたが、もしギックリ腰になってしまった時、皆さんはどうしますか?

冷やしたらいいの?温めた方がいいの?

安静にした方がいいの?動いた方がいいの?

最初の処置を間違えてしまうと治りも悪くなってしまいますので、もしもの時のために覚えておいてくださいね(^^)

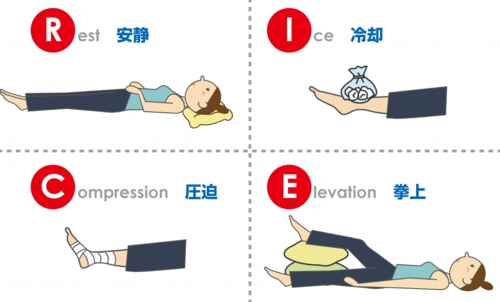

ギックリ腰に関わらず、足首でも膝でも、どの部分にも共通することなのですが、急性期の怪我に対する応急処置としてRICE(ライス)の法則というものがあります。

Rは「Rest」(安静)、Iは「Icing」(冷却)、Cは「Compression」(圧迫)、Eは「Elevation」(挙上―持ち上げておく)の頭文字をとったものです。

詳しく説明しますと、

・Rest(安静)

関節や筋肉が運動することによって痛みが増し、出血がひどくなるため安静にします。

・Icing(冷却)

冷却することで細胞の活動を抑制して炎症を防ぎます。

・Compression(圧迫)

患部を圧迫し、血流量を落とすことで出来るだけ出血量を減らします。

・Elevation(挙上)

血液は重力に従うため心臓よりもケガの部位が下にあると出血がひどくなるため、心臓の位置よりも高く挙上します。

怪我をしてしまったら、まずはこのRICEを行いましょう。

ギックリ腰の痛みをとる方法としては、

・安静:無理に動かず、一番楽な姿勢でいて下さい。横向きで膝を曲げて寝る姿勢が楽な場合が多いです。

・冷却:氷を氷嚢に入れて痛い場所を冷やして下さい。20分くらい冷やし、少し時間をあけて冷たいのが引いてきたら再度冷やして下さい。保冷剤を直接あてると凍傷の恐れがありますので、氷を使うようにして下さい。

・圧迫と拳上は特に行わなくて大丈夫です。

ギックリ腰の初期の処置として、安静と冷却が大事です!!

ギックリ腰にならないのが一番ですので、日頃から軽い運動やストレッチを行い、中腰など腰に負担のかかる動作をなるべく避けるように気を付けて下さい。

腰の重さや張り、違和感などがある場合はギックリ腰にもなりやすい状態ですので、早めの施術をオススメします。

2017.11.8

現代社会において、多くの人が抱える腰痛の問題。それは長時間のデスクワーク、不適切な姿勢、運動不足など、日常生活のさまざまな習慣から生じています。しかし、腰痛は避けられない宿命ではありません。日々の姿勢の改善、適切なエクササイズの実施、そして生活環境の見直しなど、私たちには腰痛を予防し、克服するための策があります。このブログでは、腰痛を予防し、健康な毎日を送るための具体的な方法を解説していきます。あなたの生活に溶け込む小さな変化が、腰痛という大きな悩みから解放される第一歩となるでしょう。

腰痛は日常生活において多くの人が経験する問題の一つです。しかし、日々の姿勢に気を付けることで、腰痛を予防し、健康な毎日を送ることが可能になります。ここでは、腰痛を避けるための正しい姿勢について解説します。

正しい立ち姿勢は、腰にかかる負担を最小限に抑える鍵です。立っている際には、足を肩幅に開き、膝を軽く曲げるようにしましょう。また、お尻を少し引き、腹筋を意識することで、背骨の自然なカーブを保ち、腰への負担を軽減できます。さらに、重心は足の全体に均等に分散させることが大切です。長時間立ち続ける場合には、定期的に体重を左右の足に移動させることで、腰への負担を軽減しましょう。

デスクワークなどで長時間座る場合も、姿勢は非常に重要です。椅子に深く腰掛け、背もたれをしっかりと使いましょう。足は床にしっかりとつけ、膝は90度に保つことが理想的です。パソコン作業をする際には、画面の位置を目線の高さに調整し、首や肩への負担を減らします。また、長時間同じ姿勢でいることは腰痛の原因になるため、1時間に一度は立ち上がり、ストレッチや軽い運動を行うことが推奨されます。

日常生活においても、正しい姿勢を心がけることが腰痛予防につながります。例えば、物を持ち上げるときは、腰を曲げるのではなく、膝を曲げて深く腰を下ろし、重心を低くして持ち上げましょう。また、重い荷物は両手で均等に持つことで、腰への負担を減らすことができます。寝るときの姿勢も重要で、硬すぎず柔らかすぎないマットレスを選び、横向きに寝る際には膝の間にクッションを挟むと良いでしょう。 これらのポイントを意識して、日々の生活に取り入れることで、腰痛を予防し、健康的な生活を送るための第一歩を踏み出しましょう。

腰痛は単に体の問題だけではなく、日々の生活習慣が大きく影響しています。生活習慣を見直し、改善することで、腰痛の予防や改善につながります。ここでは、腰痛と密接に関連する生活習慣について掘り下げてみましょう。

猫背や片足立ちなどの悪い姿勢は、体のバランスを崩し、筋肉や関節に不必要な負担をかけます。猫背は背中や首への負担を増加させるだけでなく、腰への影響も大きいです。体の重心が前に移動し、腰部分に余計なストレスがかかるため、腰痛の原因となり得ます。また、片足立ちの習慣がある人は、体の一部に過剰な負担がかかり、体の歪みを引き起こすことがあります。このような歪みは腰痛を引き起こすだけでなく、長期的には他の関節への影響も考えられます。

腰痛に関連する生活習慣は多岐にわたります。例えば、重い物を不適切に持ち上げる習慣、長時間の座りっぱなし、運動不足、不適切な寝姿勢、栄養バランスの取れていない食生活などがあります。これらの習慣は、直接的または間接的に腰部への負担を増加させ、腰痛を引き起こす原因となります。日々の生活の中でこれらの習慣に気を付け、適切な体の使い方、バランスの良い食事、定期的な運動を心がけることが、腰痛予防につながります。 生活習慣を見直し、改善することは、腰痛だけでなく、全体的な健康状態を向上させる効果もあります。日々の小さな積み重ねが、健康な体を作り上げる鍵となります。

腰痛予防のためには、適切なエクササイズとストレッチが非常に有効です。筋力をつけ、体の柔軟性を高めることで、腰への負担を軽減し、腰痛を予防することができます。ここでは、腰痛予防に効果的な運動とストレッチについて紹介します。

腰痛予防には、特に体のコアとなる筋肉を強化する運動が効果的です。コアトレーニングは、腹筋、背筋、骨盤周りの筋肉を鍛えることで、体の安定性を高め、腰痛を予防します。例えば、プランクやバードドッグ、ブリッジなどのエクササイズは、家でも簡単に行えるコアトレーニングの一例です。これらの運動を日常に取り入れることで、筋肉のバランスを整え、腰への負担を減らすことが可能になります。

ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、腰痛予防に役立ちます。特に、腰回り、太ももの裏側、臀部のストレッチは腰痛予防に効果的です。例えば、床に座って両足を前に伸ばし、上体を前に倒すストレッチは、太ももの裏側と腰回りの筋肉を伸ばすことができます。また、仰向けになり、片膝を胸に引き寄せる動作は、腰部と臀部の筋肉を伸ばすのに有効です。これらのストレッチを定期的に行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、腰痛のリスクを減らすことができます。 エクササイズとストレッチを組み合わせることで、筋力と柔軟性の両方を向上させ、腰痛予防に効果的な体づくりが可能になります。毎日少しの時間をかけて、腰痛予防のための運動を習慣化しましょう。

腰痛の予防には、日々過ごす生活環境を整えることが非常に重要です。特に、自宅や職場での家具選びや配置、使用方法に注意を払うことで、腰への負担を軽減し、腰痛を予防することが可能になります。ここでは、腰痛予防に役立つ生活環境の整備方法についてご紹介します。

自宅での家具選びは、腰痛予防において非常に重要です。例えば、座ることが多いリビングや勉強部屋では、腰にフィットするような背もたれがあり、座面の高さが調整できる椅子を選ぶと良いでしょう。また、デスクやテーブルは、使用する人の身長に合わせて高さが適切なものを選ぶことが重要です。寝室では、体を適切に支え、腰への負担が少ないマットレスを選ぶことが腰痛予防につながります。家具の使用法にも注意が必要で、例えば椅子に座る際は背もたれをしっかりと使い、正しい姿勢を保つことが大切です。

職場でも、腰痛予防のための環境整備が必要です。オフィスでのデスクワークを行う場合は、椅子やデスクの高さが適切かどうかを確認し、必要に応じて調整を行いましょう。パソコンのモニターは目線の高さに合わせ、長時間同じ姿勢で作業しないように意識することが大切です。また、重いものを持ち運ぶ作業が多い職場では、適切な持ち上げ方を学び、実践することが重要です。労働環境の改善として、定期的な休憩やストレッチの時間を設けることも、腰痛予防に効果的です。 生活環境を整えることで、日々の腰への負担を減らし、腰痛を予防することができます。自宅や職場で快適かつ健康的な環境を整え、腰痛のない生活を目指しましょう。

腰痛は多くの人が経験する一般的な問題ですが、日常生活の中で意識的に姿勢を改善し、適切な習慣を身につけることで予防することが可能です。ここでは、腰痛予防と姿勢改善に関して、これまでに触れたポイントを総まとめし、健康的な生活を送るためのヒントを提供します。 1.正しい姿勢の習得:立つ、座る、歩く際の正しい姿勢を心掛けることで、腰への負 担を軽減し、腰痛のリスクを減らします。背筋を伸ばし、肩をリラックスさせ、腹 筋を使って体の中心を安定させることが重要です。 2.適切な運動とストレッチ:コアトレーニングや軽い有酸素運動は筋力を向上させ、 腰への負担を減らす助けとなります。また、定期的なストレッチは筋肉の柔軟性を 保ち、腰痛予防に寄与します。 3.生活習慣の見直し:長時間同じ姿勢でいること、重い物の不適切な持ち方、不健康 な食生活など、腰痛を招く生活習慣を見直しましょう。定期的な動きや適度な休 憩、バランスの取れた食事が推奨されます。 4.生活環境の整備:自宅や職場の環境を整え、腰に負担がかからないようにしましょ う。適切な高さとサポートを備えた家具を選び、定期的に姿勢を変えることで、腰 への圧力を分散させます。 腰痛予防は、日々の小さな意識と努力によって大きく改善されます。上記のポイントを生活に取り入れ、体のシグナルに注意深く耳を傾けることで、腰痛から解放された健康的な毎日を送ることができるでしょう。

2024.4.12

肉体労働やスポーツなどで疲労が蓄積していくと微小ではあるが疲労物質がたまっていきます。

それを仕事が忙しいや、部活が休めないなどで放置していると、疲労物質が溜まっていき

椅子から立ち上がる際や、遠くの物を取る為に無理な体勢になった際など、

中腰の体勢から何かをした時に急に来る痛みを皆さんはギックリ腰と言うはずです。

歩行の際にも痛みが走り、簡単な動作でも痛みが走り動けないほどの腰痛になってしまいます。

このギックリ腰は、腰の関節(腰椎)の捻挫になるのです。

では、ここで質問です。

みなさんは捻挫と言うと、身体の部位でどこの事を思い浮かべますか?

大半の方が、足くびか手くびを思い浮かべるはずです。

実際私もこの仕事の勉強をするまで、足の関節の怪我は捻挫しかないと思っていて、

お医者さんで捻挫と診断させたら大したことはないと勝手に判断していました。

なので、お医者さんの『処置も湿布をして1週間安静にしてください。』で、

2・3日は湿布を貼って、様子を見るだけでした。

その為なのか、捻挫に対して重傷なイメージを持てなかったのかもしれません。

皆さんは、いかがでしょうか?

しかし、足や手の捻挫は湿布をして冷やすのに対し、

大半の方は腰痛(ギックリ腰)になると湯船に浸かり温めてしまいます。

温めてしまうことで炎症が高くなります。

一時的には筋肉が緩むので良くなった感覚になるので動いてしまいます。

動いてしまう事で更に炎症が高くなり、よって筋肉が固くなりさらに悪化してしまうのです。

少し痛みがぶり返したので寝て回復を図る為に床に就き、痛めた翌日の朝に痛みのピークを迎え、

寝ている体勢から起き上がる事が出来ずに、学校や仕事を急遽休まなければいけなくなるのです。

治療院で働いていると、ギックリ腰で1番多いパターンです。

では、どうすればいいと思いますか?

簡単な事です。

そう。

痛めてしまったらすぐにアイシングをしてください。

アイシングができる状況になければ、帰ってからすぐにアイシングをして、

お風呂に入りシャワーだけにして湯船に浸からず体を余分に温めることなく、

お風呂から出たらもう一度アイシングして下さい。

アイシングのやり方は、氷のうか無ければコンビニのレジ袋でもいいので

その中に氷をいれて直接患部に当てます。

アイシングが終わって寝る際は、湿布を貼って寝て下さい。

アイシングの注意

①身体が冷えてしまって痛くなってしまったケース(冬場の屋外でスポーツ観戦など)は、

お風呂で一度身体を温めてから、アイシングをしてください。

②アイシングをしたまま寝ないでください。

③湿布は、消炎鎮痛薬の入っていない物を選んでください。

※消炎鎮痛薬は血液の循環量を上げる作用がある為、炎症症状が高くなる事があるからです。

2017.10.19