ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは

馬込太郎です。

今回は寝違えについて説明致します。

・症状

朝の起床時に、首の後ろや肩、頭の付け根部分に痛みを伴う症状です。

痛みの程度によっては首を全くと言っていいほど動かせない方や、熱を帯びている方もいらっしゃいます。

特に首を左右に向ける、倒すといった動作に制限を訴える方が多いです。

また、首筋の筋肉周辺に小指頭くらいの小さなしこりを触れることがあります。

・そもそも寝違えってどういう状態なの??

・当院での治療法

急性であれば来院時にアイシングを行い、熱感をまず取り除きます。

その後、患者さんの要求、状態に応じて、痛みが出ている場所の周辺筋肉を緩めていきます。

また、当院で積極的に取り入れている治療法、モルフォセラピーを駆使して早期回復を目指します。

モルフォセラピーは基本的に弱い力でズレを戻していく、という考え方なので

寝違えている箇所の骨のズレを戻していきます。ただ、症状に応じて戻す部分は制限していきます。

血液循環量が急激に上がったことで痛みが悪化する場合がございます。

他の部分がズレており、他の部分に痛みが出てしまう恐れがある為です。

詳しくはこちらまで↓

http://magoseko.com/morphotherapy/

・経過

徐々に良くなっていく方が多いです。

ですが、期間が空けばあくほど症状が治りづらく、再び寝違えてしまう恐れがあります。

そうなってしまうと、治療にかかる日数も多くなってしまいます。

治療はせずに治すことも出来ますが、早期回復を目指すうえで治療は必要最低限となってきます。

よって早期来院をお勧め致します。

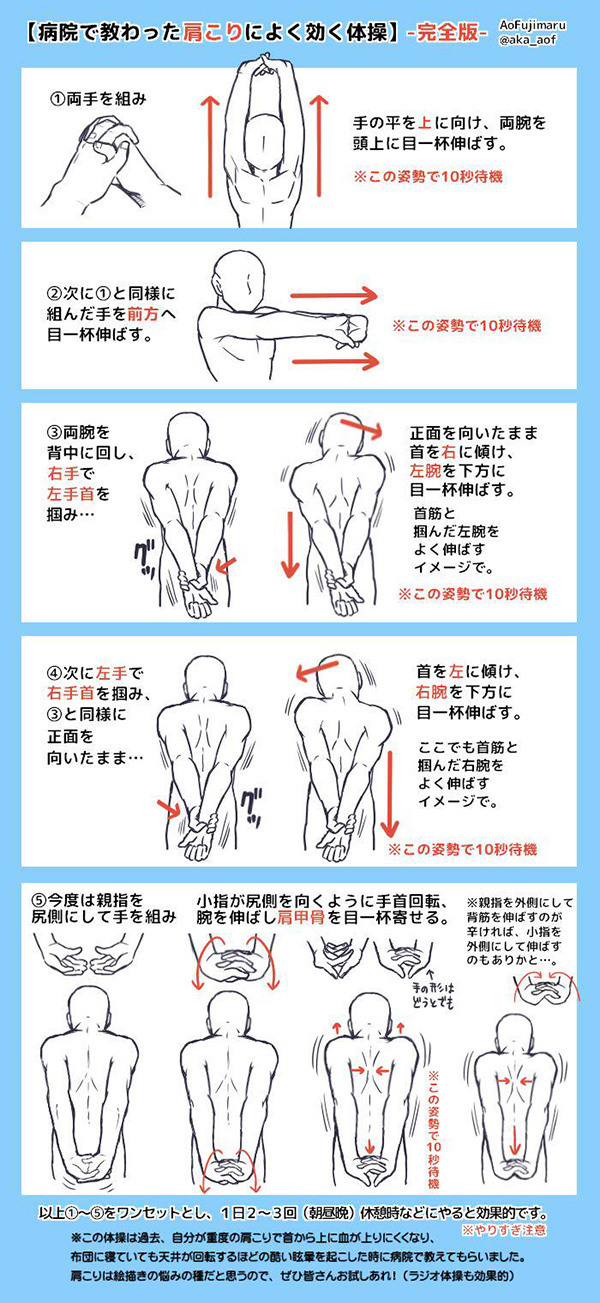

・自宅でできる予防策

一度でも経験した方ですと、もう寝違えたくはありませんよね?

起こさないためにこちらを行って下さい↓

出典:https://clear33.com/frozen-shoulder

寝ている時の姿勢や普段の姿勢も原因の一つかもしれませんのでこちらを参考にして下さい。

これで寝違えともおさらばできそうですね(*^^)v

2018.7.7

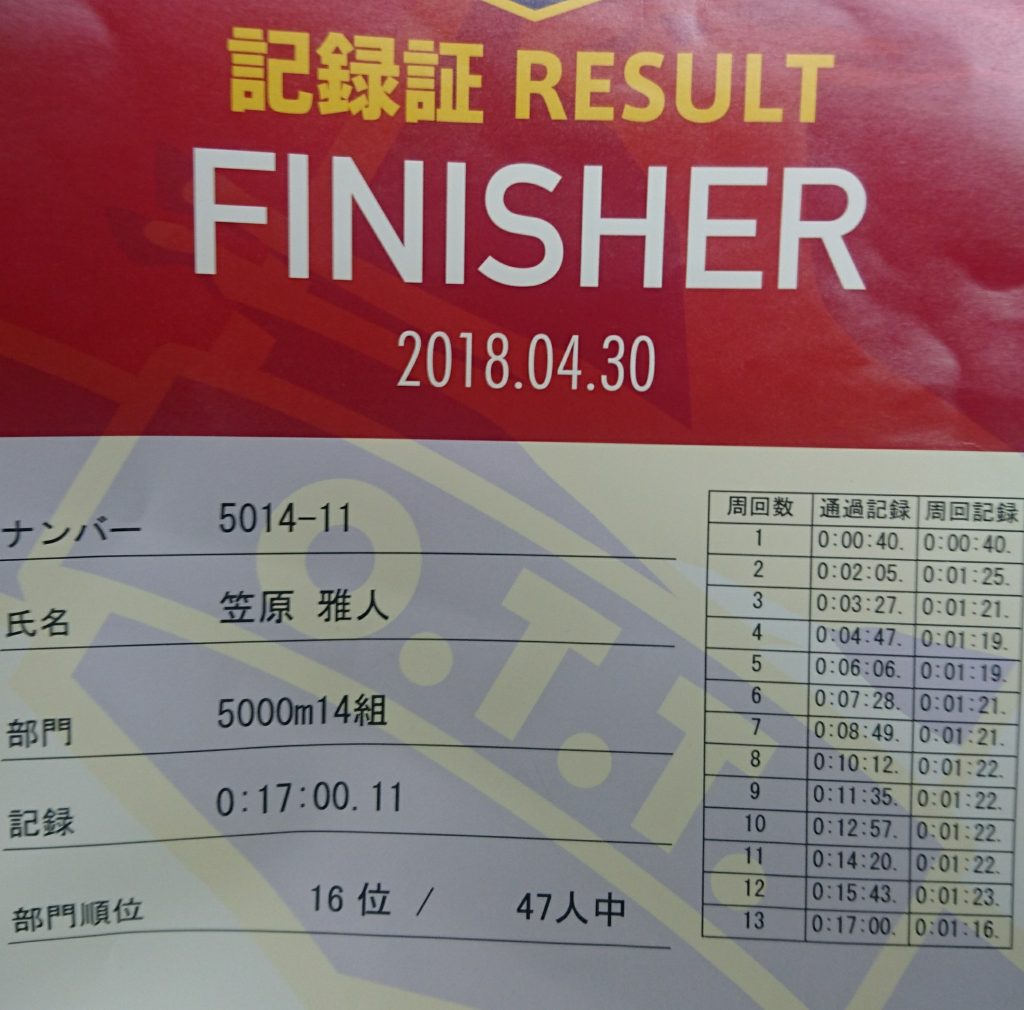

こんにちは、笠原です。

6月は雨で走行距離が減ると思っていましたが、そこまで雨に降られずに走ることが出来ました。

大会には4回出ました。

6/3 さがみ風っ子トレイルランニング(12キロ)

6/10 ピーエスエス皇居ランニング(10キロ)

6/24 ZAMA坂道マラソン(10キロ)

6/29 お台場ナイトマラソン(3.5キロ)

なんと2位になりました(^^)v

この時期は長い距離を走るのは危険なので、短い距離を全力で走ります。

大会以外はゆっくりジョグで疲れを貯めないようにして、6月は合計196キロ走りました。

ランニングに限らず、運動する際には熱中症に気を付けて下さい。私は朝6時頃から走っているのですが、すでに暑いです。無理せず、しっかり水分・塩分を取って下さいね。

さて、前置きが長くなりましたが、、、

笠原、ランナーズマイスター中級に合格しました(^^)/

私はランニングクラブに入っているわけではなく、全て独学で走ってきました。

このマイスター制度を知り、しっかりとランニングの知識を学んで、自分自身の記録更新や患者さんに貢献できるのではないかと思い受講しました。

2日間朝から晩まで、座学や実技をみっちりと行いました。

内容は、、

トレーニング計画、コーチング論、市民ランナーのトレーニング、フォームや補強・体幹トレーニング実技、コンディショニング、ランナーのための栄養学、運動生理学、GPSウォッチトレーニング、救急救命、グループワークなどです。

今回1番楽しみにしていたのはランニングフォームについてです。

自分のフォームが正しいのか間違っているのか。どうすれば良くなるのか。フォーム診断のポイントはどこなのか。

自分としては、「腰を落とさない」「着地は中足部から」「腕振りは肘を引く」を意識していました。

実際に自分の走りを動画で見ると、腕振りの左右差があり、肩甲骨の柔軟性は弱く、思っているフォームと違ってました(^^ゞ講師からもためになる話を聞けて勉強になり、今後に活かせそうです!

補強や体幹トレーニングは、今までやってこなかったことなので、必要性や正しい方法を教わり継続して行っています。

勝負レース、大田原マラソンで自己ベスト更新できるかな~。

コンディショニングでは、理学療法士と鍼灸師の資格を持った先生が講義を行いました。

ランニング障害の事を熱く語ってくれてとても勉強になりました。

足のアーチが低下している場合の改善エクササイズはさっそく患者さんにもお伝えしています。

どの講義もとてもためになり、楽しく学ぶことができました。

今までは自分の経験や感覚でやってきたことを患者さんに伝えていましたが、今後は根拠を持ってアドバイスができると思います。

腰・膝・足の痛みなどのランニング障害だけでなく、目標達成のサポートもしていきたいと考えていますので、興味がある方やお悩みの方は一度ご相談下さい。

2018.7.6

こんにちは\(^o^)/

今回は腰痛や下半身のシビレの原因となる脊柱管狭窄症について、実際の患者さんの症状に沿って

解説していきたいと思います。

脊柱管狭窄症については詳しくは前にもブログで書いておりますので

そちらをご覧ください。

ここでは簡単に脊柱管狭窄症についてご説明いたします。

そもそも脊柱管って?

脊柱(背骨)を形成する椎骨が連なりでできている管状の腔。

脊髄、血管、神経が走行します。

脊柱管狭窄症は何らかの原因によってこの脊柱管が狭窄してしまいます。

その原因とは?

・ヘルニア

・靭帯の肥厚

・脊柱の彎曲が消失

・背骨のズレ

などです。他にもタバコや運動不足などもありますが上記の原因が代表的なものです。

どんな症状?

・間欠性跛行(歩いて休んで、歩いて休んでを繰り返す)

・下肢のシビレや腰痛

が代表的なものです。

どうやって治すの?

当院ではモルフォセラピー(整体)や光電子®製品により、治療を行います。

痛みやシビレが落ち着いて来たら、ストレッチを行います。

では実際に脊柱管狭窄症の患者さんの症状と治療経過をご紹介いたします(*^^)v

50代男性 仕事 デスクワーク 海外出張

今年1月上旬に当院に『はぁー、はぁー』と息を上げながらご来院されました。

『歩くとすぐ疲れて、腰が痛いのと腰から足がシビレて辛いから診て下さい』と言われました。

症状を聞いていくと半年前から少しずつ歩くのが辛かったり、シビレが出たりしていました。

最近では10m歩くのがやっとでシビレは常にあるという。うつ伏せに寝ているとシビレが強くなってきて我慢ができない。

電車で立っているとシビレてくる。

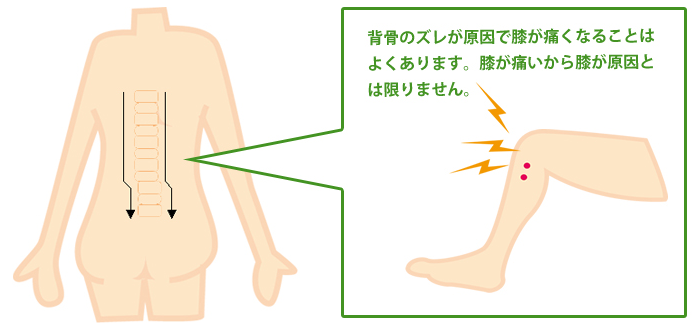

この状態を説明すると

10mで疲れてしまうのは、血管の圧迫によるものです。

血管の圧迫が起こる事で酸素などの身体に必要なものの循環が悪くなるため、

歩き始めてすぐ疲れてしまいます。

シビレは背骨のズレにより神経を圧迫してしまいビリビリとシビレが出てしまいます。

体勢によって骨のズレ方が変わるのでうつ伏せや、立位でシビレが強くなります。

1ヶ月後

電車で立っている時やうつ伏せで毎日出ていたシビレが週3回ほどに減りました。

歩行は日によって距離は異なりますが100mを歩けるようになりました。

まだシビレや間欠性跛行がある原因としては、骨のズレが正しい位置で安定しないため

神経や血管を圧迫するため症状が出てしまいます。

2ヶ月月後

2ヶ月前は歩行中15分で15回程休んでしまっていましたが、今では3回ほどになりました。

立位でのシビレはまだ少し出ることもありますが、うつ伏せに寝ていてのシビレは

もう出ることはなくなりました。

骨のズレはほとんどが正しい位置に戻っているものの数個だけ

ズレが安定しないので症状が残存してしまっています。

3ヶ月後

海外出張が3週間あり治療ができなかったため症状は1ヶ月前より少し

酷くなってしまいました。

ですが今まで治療をしていたので、1ヶ月前と変わらない状態にすぐもどりました。

4ヶ月後

症状はほとんどおさまりました。

シビレが1ヶ月の中で数日でるもそれほど気にならなかったみたいです。

この後すぐ全くシビレはなくなりました。

患者さんの声

『歩くのが楽しくなった。生きててよかった』と言っていただけました。

少しでも患者さんに希望を持っていただけて、私自身もとてもうれしいです。

このような症状でお困りの方は是非治療しましょう!(^^)!

2018.6.25

マッサージと整体って何が違うの?

皆さんは、マッサージと整体の違いって理解して各場所に行かれていますか?

実際に僕はこの仕事に就く前で、そんなことを考えもせずに通っていました。

今回は、マッサージと整体の違いを説明していきます。

・マッサージとは?

あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格保有者が行える施術です。

マッサージは基本的には、なでる・押す・揉む・叩くetc.を用いて身体の不調を改善するのが目的です。

よって、巷にある『ほぐし屋』や『手もみ~』は、マッサージをするところではありません。

リラクゼーション目的で行くのは良いと思いますが、そこで不調を改善するのは期待しない方が良いと思います。

しかし、なでる・押す・揉む・叩くetc.の行為そのものに規制をかける事ができないのが現状で、巷には似たような店舗が増え続けるのが現状です。

更に、接骨院も同様に増え続けていて、マッサージ店などとの違いが分からず、自分の身体の状態はどこに行けば改善できるのか、皆さんはそこが重要ではないのかなーと思います。

では、整骨院に受診した方が良い方の基準を下記に記載します。

整骨院があなたに合っているかの判断基準

① 痛みがあり、さらに数週間その痛みが続いている。

② 整形外科の受診をしたが、あまり変化が無い。

③ 今の痛みが、何年も続いている。

④ マッサージをしても、次の日にはまた辛い状態が戻ってしまう。

この様な症状に悩んでいる方は、手法を変える必要があると考えます。

手法を変えると考えられるのが、整体なのではないでしょうか?

では次は、整体の説明をします。

整体とは?

整体とは、骨の位置が基準になります。

マッサージは筋肉の硬さや筋肉の動きを見ていきますが、整体は左右の骨の位置を見ていくのです。

骨は、左右均等にあります。臓器は、心臓が左にあったり、肝臓が右にあったりなど、左右が均等にあるわけではありません。

しかし、骨には左右が均等でいなければいけない役目があります。それは、左右の骨が均等に無いと重力に耐える事ができず、それの影響で徐々に左右の骨の位置がズレていきます。

その結果バランスが崩れてしまい、筋肉や関節の動きが悪くなり、色々な不調に繋がると考えられるのです。

整体は、そのズレている骨を元に戻す事で、その人が本来持っている正常な機能に戻す事ができる行為なのです。

筋肉を緩めても骨の位置は変わりませんが、骨を戻す事で筋肉は緩みを出し始めるのです。

更に、筋肉をほぐすと、ほぐした部分の血管や神経の通りは良くなるのですが(毛細血管のみ)、骨の矯正は(背骨の矯正をする)、大きい元となる血管の通りをよくするので、その先にある毛細血管も通りがよくなるのです。

なので、骨を矯正していますが、別の硬くなっている筋肉も緩みやすくなるのです。

皆さん、マッサージと整体の違いは理解できたでしょうか?

当院で行っている整体の説明は、こちらまで(モルフォセラピー)。

2018.6.19

こんにちは、笠原です。

先日トレイルランニングの大会に出たら翌日筋肉痛がものすごかったです。でもとても楽しめました(^^)

さて今回のランニング障害のテーマは膝の痛みです。ランニングをしている方なら一度は膝が痛くなったことがあるのではないでしょうか。

「膝の痛み」といっても様々な原因が考えられます。

腸脛靭帯炎・膝蓋靭帯炎・鵞足炎・靭帯や半月板の損傷・水腫など・・・

今回は膝の痛みの中でも、ランナーに一番多い腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)を紹介していきます。

・腸脛靭帯炎(ランナー膝)

ランナーの患者さんで一番多いのが腸脛靭帯炎です。ランナー膝とも呼ばれている事から、なって初めてランナーの仲間入りなんて言う人もいます(笑)もちろんならない方がいいのですが(^^ゞ

痛む場所は膝の外側です。膝の曲げ伸ばしの際に、太ももの外側から膝の外側にある腸脛靭帯が、大腿骨外側顆という骨の突出した部分と擦れ合います。膝の曲げ伸ばしが繰り返される事でこの部分で炎症を起こし、痛みを生じます。

原因は大きく二つに分けられます。一つは走り始めたばかり・一度に長時間走った・走行距離をいきなり増やしたなどの練習の問題(オーバーユース)。

もう一つは筋力不足や身体の硬さなど個体の問題です。

実は私自身も腸脛靭帯炎になったことがあります。忘れもしない初フルマラソンの2010年東京マラソン。雨の中1時間以上スタートに並び、しかも一番後ろのブロックだったためスタートまで20分かかるし…雨と寒さで走る前から辛かったです(>_<)

途中から両膝が痛くなりましたが、なんとか5時間かけて完走はできました。しかし辛いのはここからでした。その時のゴールはビックサイトだったのですが、ゴールから荷物もらって着替えて外に出るまでが長いんですよね。足を引きずりながら外に出て、さあ帰ろうとしたところで最後の難関が!階段です。あの階段は本当に痛くて痛くて。今思い出しても痛いです(笑)

これはまさにオーバーユースですね。練習での最長距離は30kmだったし、練習量が少ないのに5時間も走れば痛くなりますわ。

この経験もあり、ランニング障害の辛さはよくわかります。

もし痛みが出たら思い切って走るのをやめましょう。練習量を減らせば走っても大丈夫だという意見もありますが、自分の経験や患者さんの経過をみると、やめた方がよさそうです。

1~2週間程度走らず、その間は体幹トレーニングや臀部・腸脛靭帯のストレッチなど膝に負担がかからないことを行いましょう。その後、徐々に走り出すようにします。

身体のバランスを整え腸脛靭帯の負担を減らし、炎症を引かせ、痛みを消失させるように整体を行うと治りが早いです。

その際に状態に合わせたトレーニング方法やストレッチ、練習量などのアドバイスも行っています。

当院ではモルフォセラピーという整体を行っています。

今まで多くの方に行っていますが、ランニングへの復帰は早くなっています。

腸脛靭帯炎は何かすればすぐに治るわけではなく、経過は緩やかです。焦って無理に走って長引かせてしまうケースも多くあります。しかし必ず治るものですので、焦らずしっかり治して楽しく長くランニングを続けていきましょう。

2018.6.8

どうも!!

馬込太郎です(^o^)/

今日は肩から腕にかけての痛みについて解説しますね(^o^)b

肩~腕にかけての痛みやしびれを出す症例をご紹介し、それに合った治療法や期間、セルフケア等をお伝え致します。

①四・五十肩

②胸郭出口症候群

③肩こり

この3つの症状が割合が高いので、解説していきます。

①四・五十肩

肩の一番有名な病気と言っても過言ではない四・五十肩。20~30代の方でもなりえる事があるので、

本来は「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩の筋肉、靭帯などの障害により起こる痛みを指します。

痛みの感じ方、初期で炎症がみられる時は、激しい痛みや動作時に痛みを伴う事もあります。

炎症期を過ぎると筋肉や靭帯が関係する重だるい痛みを感じ始める方が多いです。

また、痛みの感じ方にシビレの症状が加わっているようであれば、病院に行かれた方が良いと思われます。

当院での治療としては、炎症期の場合、患部の熱感を取りたいので冷却や、背骨から神経的アプローチとしての手技療法を行います。

その後、周りの筋肉などが肩関節自体の機能を補おうとして、余計に緊張してしまっている事があるので筋肉を緩めたり、

骨格的なズレを調整していきます。

期間は長い人で1年ほどかかる方もいらっしゃいます。

何故かというと、肩関節自体が不安定で生活していくうえで、高確率で腕を使ってしまい、再び痛めてしまうからです。

またご自身としての予防としてこちらのサイトをご覧いただければと思います。

https://shoulderpainclinic.com/archives/447.html

②胸郭出口症候群

なで肩の女性に起こりやすいと言われている疾患の一つです。斜角筋症候群、頚肋症候群、肋鎖症候群、過外転症候群の総称です。

特に腕にかけての神経、動脈、静脈に対して、圧迫を起こし、痛みやしびれ、冷たい感じなどを引き起こしています。

当院での治療は、まずどこが原因かを突き止めるために徒手検査法を行います。

ある程度絞れて来たら、原因である筋肉を緩めたり、骨格の位置を矯正するといったことを行います。

こちらも期間が長い人もいらっしゃいますが、治療させて頂いている患者さんではもっと早く症状が緩和している方が多いです。

予防としては肩甲骨の位置が悪い方には先ほどの体操を行って下さい。

また、生まれ持っている鎖骨の位置にもよるのでそちらの方は一度当院にて受診されたほうが判断などしやすいのでお越し願います。

③肩こり

現代では非常に多くなっている症状の一つですね。基本的には首の付け根付近がかなり硬い方に見られます。

こりのような感じから痛みを訴えて、首や肩が動かしづらい、肩こりで頭痛がする、めまいがするといった副症状も出てくる方が多いです。

症状としては「重い感じがずっとする」「気持ち悪い感じ」と言った事を感じている方が多いです。

当院での治療では、肩こりがどこから来ているものか、身体の姿勢は正しい位置なのか、などを踏まえたうえで行っていきます。また、肩こりに関しては、怪我ではないので健康保険での治療は行えません。

ですが、整体治療を行わさせていただいております。

当院の整体治療はこちらからご参照ください。

期間はその患者さんの状態によるので一概に言えませんが、改善率はかなり高いです。

また、その状態を維持するための普段の生活指導にも力を入れております。

「でもそんなこと言っても治療に来なければだめなんでしょ。」

と思われた方もいらっしゃるかと思います。

セルフケアとしては先ほど紹介した、ラジオ体操参考にして下さい。

また寝方も関係しているのでこちらもご覧下さい。

http://magoseko.com/blog_cate/%E8%82%A9%E3%81%93%E3%82%8A/

ラジオ体操を毎日行っている方などは肩甲骨周りの筋肉が柔らかい方が多いです。どうしても肩回りが硬くなってしまうことが肩こりの第一歩となってしまうので、きちんとやっていきましょう。

2018.6.1

みなさんこんにちは!(^^)!

近年よく耳にする慢性腰痛。皆さんもお悩みではないですか?

本日はその慢性腰痛の仕組みと当院での治療法にてご紹介いたします。

マッサージしても一時的、ストレッチをしても一時的、お風呂に浸かると少し楽。そんな慢性腰痛!そもそも

症状はあまり強くないが、長期にわたってなかなか治らないような痛みです。

痛みが出始めてから12週以上のことを指します。

筋肉には、反射という働きが有ります。強い衝撃を受けたときや持続的や継続的に

負荷がかかると筋肉そのものや骨、内蔵機を守るために収縮します。この収縮状態が長く続くことにより痛みが発生します。

実際に多い原因としては、

・椅子に座っている際、悪い姿勢で長時間座っていて、同じ部位に負担をかけ続けてしまう。

・昔ギックリ腰になり、その後骨格がズレたまま日常生活を過ごしている。

・座る、立つ、歩くなど同じ動作の繰り返しによる筋肉への負荷。

など他にもたくさんあります。

↓

↓

↓

↓

↓

慢性痛にはこのような仕組みがあります。

マッサージやストレッチは筋肉が緩み血流も良くなるので一時的には痛みが落ち着くでしょう!

ですが根本的に骨がズレていて負担がかかっていたり、負担のかかる姿勢に癖でなってしまったりしている場合

痛みがすぐに出てきてしまいます。

ではどうすればいいの?

当院の治療はお越しになってからのおたのしみ(*^^)v

と、いうのは冗談で今から説明いたします!

当院ではまず慢性腰痛の原因を見極めます。

日常生活で負担がかかっていそうな姿勢や動作、元々の骨格(反り腰、側弯症、腰だけでなく全身の骨格)など

原因は様々ですが、問診や触診を通し判断していきます。

その後治療です。

手技療法はモルフォセラピー(整体)にて行います。

腰だけの治療というよりは全身の治療になります。頚椎や胸椎のズレによっても腰の痛みが出る場合があるからです。

モルフォセラピーを行うことで骨格が整います。

骨格が整うことで血流が良くなります。

血流がよくなることで、疼痛物質(ブラジキニンやプロスタグランジン)が流され、

痛み落着き筋肉も緩みます。

マッサージと違うところは筋肉の緩みだけでなく骨格が整っているということです。

骨格が正しい位置で安定するまで6回の治療を行います。

安定すれば、持続的や継続的に負担がかかることが無くなるので

慢性的な痛みは無くなります。

このように慢性痛には原因があります。

ですが内臓の不調から痛みを出している場合もありますので

一度、治療院を受信してみてください。

モルフォセラピーについて詳しくはこちら

2018.5.21

こんにちは、笠原です。

突然ですがみなさんは陸上競技場のトラックを走ったことはありますか?

市民ランナーの方はなかなか走る機会がないとか思います。

私は本格的なランナーが練習している場所というイメージだったので、かなり敷居が高く感じていました。でも実際にトラックで練習をしている人の話しを聞くと、誰でも気軽に走れるとの事でした。

しかし根っからのビビりな私。

トラックのどこを走ればいいのか?どっち周りなのか?他のランナーの邪魔にならないか?などなど。トラックのマナーなど何も分からないので、行きたくてもなかなか行けずにいました。

そんな時に見つけたのが「オトナのタイムトライアル」です。

トラックの5000mなのですが、初心者でも参加しやすいように目標タイム順に組を分けています。同じくらいの速さのランナーと走るので記録も出やすいです。

そしてびっくりするくらい豪華なペースメーカーがついてくれます。

現役の実業団選手、青学や早稲田などのOB、市民ランナーのTOP選手、M高史さんやポップライン萩原さんなどなど。そしてなんと競歩の日本代表選手も競歩でペースメーカーをしてくれます。

そんな選手が引っ張ってくれるなんてなかなかないですよね。

走らなくても、見ているだけで楽しめます。

ロードレースと違って応援が少ないのかと思っていましたが、この大会は凄いんです!!

全部で8レーンあるのですが、3レーンまで応援者が入ってきてくれます。

1周ぐるっと応援してくれるので、手が抜けません(笑)

音楽もかかっていて、MCが盛り上げてくれて雰囲気は最高です(^^)

私は目標を16分59秒にしました。そのためには1キロを3分23秒で走らなくてはなりません。うーん、速いですね・・・(^^ゞ

17分のペースメーカーは市民ランナーには有名な松本翔さんです!

結果は・・・

いやー、惜しかったです。あと1秒ですが、16分台と17分台では大違いですね(>_<)

2000mあたりからかなりきつくなってきましたが、友人や違う組でペースメーカーをしていた患者さんにも応援してもらい、粘って走れました。

松本さんのペースメイクも上手で、自分では周回やタイムの事は考えずにただついていきました。途中で離されてしまったのが悔しいですね。

きついけど楽しかったオトナのタイムトライアル。次はたぶん8月に開催されると思うので、興味がある方はぜひ。

私は遅いからちょっと・・・という方でも大丈夫。1組目は30分~35分でしたので5キロ35分で走る事ができれば出られますよ!

2018.5.21

皆さんは、坐骨神経痛と言う言葉を耳にしたことはありますか?

聞いたことが無い人も、何回も聞いたことがある人も、今日は坐骨神経痛ついて書きます。

正しい知識を持ってもらい、その対策も載せていきますので、お困りの方は是非参考にして下さい。

坐骨神経って、どんな状態?

坐骨神経痛は、あくまでも症状になります。

病名ではありません。

このことが前提になければいけません。

簡単に、言うと‥‥

何かしらの病気・病態があり(わかりやすく説明するために、病気と表記しています)、

それが原因で坐骨神経に沿って痛みや痺れの様な症状が出た物を、坐骨神経痛と呼ぶのです。

坐骨神経痛を引き起こす病気・病態で、主な原因は3つあります。

①腰椎椎間板ヘルニア

②腰部脊柱間狭窄症

③梨状筋症候群or中臀筋麻痺

では、主な原因の内容を説明していきます。

①椎間板ヘルニア

基本的に、腕や足を動かす神経は背中の骨から出ていきます。

これを、皆さんご存知だと思いますが、脊髄と言われるものです。

脊髄は背中の骨を通って行き、背中の骨に守られています。その背中の骨は、首の骨から骨盤の骨まで25個あります。

25個の背中の骨は、1つ1つの間に椎間板と言うゼリー状のクッションがあり、それがある事で骨同士がぶつからずに済み、円滑に動くことが出来るのです。

しかし、何かしらの影響でそのゼリー状のクッションの椎間板の形が変わってしまい

(圧迫が掛かり、グミをつぶした状態になっている事)、その椎間板が脊髄神経の部分に触れてしまうと、坐骨神経に沿って痛みが出るのです。

これが、ヘルニア病変からの坐骨神経痛症状になります。

これは、以前ブログで投稿しましたので、特徴的な症状だけ載せます。

詳しい説明が知りたい方はそちらをご覧ください。

特徴的な症状

1.歩いていると痛みや、痺れが出てきて、止まらないといられなくなり、止まって休んでいると痛みや痺れが改善する。

2.自転車での移動は可能だが、歩くときに痛む。

このことが当てはまる方は、以前に書いたブログの方に飛んでください。

③梨状筋症候群or中臀筋麻痺

1.梨状筋症候群

梨状筋はお尻(骨盤)から太ももの骨の外側に着く筋肉です。

その筋肉の中を縫って行くように坐骨神経は走行していきます。

疲労が溜まったり、使い過ぎてしまったにもかかわらず、しっかりとしたケアが出来ていない場合に、筋肉が固くなり神経が圧迫されてしまい、その影響で圧迫が掛かった場所より下がシビレたり痛くなることを、坐骨神経痛と言います。

2.中臀筋麻痺

梨状筋症候群と同様に、中臀筋に疲労が溜まったり、使い過ぎてしまったにもかかわらず、しっかりとしたケアが出来ていない場合に、筋肉が固くなり神経が圧迫されてしまい、その影響で圧迫が掛かった場所より下がシビレたり痛くなることを、坐骨神経痛と言います。

ヘルニアと梨状筋症候群(中臀筋麻痺)の対策

・ヘルニアじゃないかと疑った場合

ヘルニアを疑った場合は、家庭でどうにかするよりも、早めに受診し対策や治療方法を考えなければいけませので、整形外科や整骨院等の医療機関に受診する事をオススメします。

・梨状筋症候群(中臀筋麻痺)を疑った場合

梨状筋症候群(中臀筋麻痺)を疑った場合は、ストレッチをしてみましょう。

イスに座って、片方の足を上げます

上げた足首を、もう片方の膝の上に載せます。

胸を、上げた足につけるようにします。

そうすると、お尻の外側が伸ばされていきます。

そこが、梨状筋(中臀筋)になるのです。

このストレッチで痛みが解消されない場合は、整形外科や整骨院等の医療機関の受診をオススメします。

2018.5.9

こんにちは、笠原です。

東京マラソンが始まった事が大きな要因だと思いますが、ランニングをする人がとても増えました。

私自身も2010年の東京マラソンに当選したことで走り始めました。

ランナーが増えるにつれ、ランニングによる痛みを訴える方も増えています。

走ることが楽しくなったのに、痛くて走れない辛さ。

タイムが落ちてしまう、体重が増えてしまう、、、と痛くても焦って無理に走って悪化してしまう。

走ることが苦痛になり、ランニングから遠ざかってしまう。

ランナーのみなさんは、共感できるのではないでしょうか。

私自身もランニング障害に悩まされたこともあります。

初フルの東京マラソンで両膝が痛くなり、その後も足底やアキレス腱、再度の膝痛、腰など。

その都度、他のスタッフに治療してもらい、またその原因を探っていき、対策をしているので最近は痛みなく走れています。

私はランナーのみなさんやこれから走り始めるという方に、楽しく故障なく走り続けてもらいたいと思っています!

そのためにこのblogで毎月1回、ランニング障害について書いていきますね。

まず第1回は、膝や足など各部位ごとのことではなくて共通していることについてです。

【ランニング障害の分類】

ランニング障害にはさまざまな原因がありますが、多くは走り過ぎによって起こります。

これらは大きく2つに分類できます。

①引っ張られて起こるもの

ランニング障害は腱や靭帯の付着部の炎症が多いです。

腱や靭帯は関節を動かす時に牽引力を受けます。

構造上骨に腱や靭帯が付着している部分は比較的弱いので、そこで障害が起こりやすくなります。

②摩擦で起こるもの

腱が動くことで手足に力を伝えています。動くたびに周囲と摩擦することになり、その回数が多いとトラブルが発生します。

腱の通り道には腱鞘(けんしょう)というトンネルがあり、摩擦に耐えられるようになっています。

耐えられる限度を超えてしまうと炎症を起こしてしまいます。

【治療や予防には】

走り過ぎて起こるものでは単純に走らなければいいのですが、ただ休むだけでなく、きちんと今の病態を理解して、それにあった対処をすれば治りは早くなります。

予防には無理をしないことはもちろん、ストレッチや筋力トレーニングが大事となります。

ウォーミングアップ、クールダウンのやり方を間違っている場合もあります。

怪我をしなければ年齢を重ねてもランニングを楽しむことができます。92歳でフルマラソンを完走した人もいるんですよ!

みなさんが長く走り続けられるよう、少しでも役に立てたらと思います。

各部位の障害や具体的なケアについてはまた来月お伝えしますので、お楽しみに~。

2018.5.7