ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

最近少しずつ春の雰囲気を感じつつありますね。でもまだまだ夜は寒いですよね(笑)

皆さんは夜暖房を付けて就寝しますか?

実はそれが睡眠の質を下げているかもしれません。

実は、理想の寝室の温度は18.3°です。意外と低いですよね。

眠りに入るためには身体の中心の体温(中核温)が摂氏1°ほど下がる必要があります。そのため、暑すぎる部屋より、寒すぎる部屋の方が寝つきがいいのです。

なぜ寒すぎる方が良いのか?

脳と身体の温度を下げて、寝るのに最適の状態にしてくれるからです。

中核温が低下すると、脳の中央にある温度に敏感な細胞がその変化を感知する。その細胞は視床下部にあり、温度の細胞のすぐ隣にあるのが、脳内の24時間時計である視交叉上核である。

なぜ温度に敏感な細胞が視交叉上核の近くにあるのか?

中核温がある一定の温度より下がると、温度の細胞がすぐ隣にいる視交叉上核にメモを送ります。そのメモと暗くなってきたという情報を頼りに、視交叉上核はメラトニンの分泌を始めます。

温度が下がることも、メラトニンの分泌には必要です。

しかし、気温にすべてを任せているわけではありません。中核温をコントロールする方法は皮膚の表面(手、足、頭)を活用することです。手、足、頭は極めて効率的に熱を逃がしてくれる。しかし寒い時期などは暖房をガンガンにつけて、暖かいパジャマを着て暖かい布団で寝ていると思います。

つまり私たちは、ほぼ一定した温度の環境で眠っているのです。そうなると、視床下部はメラトニンを放出するタイミングをつかめない状態でいます。それに、身体も衣類や室温で常に暖かい状態で保たれているので、放熱がうまくいかず、中核温が下がらないのです。

寝る前にゆっくりお風呂に浸かるのは、多くの人にとって最高に贅沢なひと時だと思います。それに身体を温めれば寝つきが良くなるような気もしますよね~。

それは確かにその通りだが、想像とは実は正反対なのです。お風呂に入ると寝つきが良くなるのは、身体が芯まで温まったからではありません。暖かいお湯につかると、血流が表面に集まります。皮膚が赤くなるのが証拠です。そしてお湯から出ると、

拡張した血管から急速に熱が放出され中核温が大幅に

下がります。

むしろ身体の芯が冷えることが、寝つきが良くなる本当の

理由なのかもしれません。

また、寝る前にお風呂は、健康な大人で深いノンレム睡眠が10~15%増えるとされています。

快適な睡眠を手に入れるためにも温度にも気を付けてみて下さい!

2021.2.27

皆さん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

最近日中は温かく、夜は寒く寒暖差が目立ち始めています。

日中は春の陽気を思い出させる温かさにもなっているので、季節の変わり目と同じように体調を崩さないように生活リズムを整えておきましょう。

花粉も飛び始めているので、コロナの中くしゃみをするだけでも冷たい目で見られますが、花粉症の方は私も含め頑張っていきましょう!

さて今回は、産後のママさんのウエスト周りについてです!

なぜお腹がたるむのか?

妊娠中、赤ちゃんは後期にもなれば身長約40㎝・頭の幅約8㎝・体重は約1600gにもなります。

今の自分のお腹の中に約40㎝もの大きな新しい命が宿っていると考えると分かりやすいと思います。

それだけ大きな存在がお腹の中(詳しくは子宮の中)に入っているので、それだけ周りの組織や子宮自体も伸ばされます。

良く肥満の方がダイエットすると、皮膚がたるむと思うのですが、あの感覚と原理は同じですね。肥満の方は脂肪で伸ばされていきますが、産後のママさん達や妊娠中のママさんはお子さんによって伸ばされてしまっているので、出産が終われば、期間をかけて元に戻っていきます。

しかし自然放置ではお腹のたるみが戻らない人もいます。

その方たちは骨盤がズレてしまい、ズレた影響でお腹のたるみが戻りにくくなっている事が考えられます。

調整すればウエストは変わる?

もちろん!

変わってきます!

産後早ければ早い方が変化も出やすくなります。

しかし、出産というのはママさんにとって命がけのものになります。

出産してから一カ月は身体を休め、早くても一か月の後半から二ヶ月目あたりまでが調整などを始めるには良い期間だと思います。

そこは、個人差があると思うので始められるタイミングで始めて頂ければと思います。

当院に来て頂いている方の変化だと、産後8ヶ月の方でウエストが72㎝あったのが調整後68㎝と「マイナス4㎝」の変化が出ました。

骨盤を正しい位置に戻す事や、ズレている事でお腹が硬くなりやすかったりとたるみの原因は沢山あります。

そこを正しいお身体の状態に戻して、ご本人にも自宅でストレッチやトレーニングなども行って頂くと尚、お身体には良い影響があります。

日常で気を付けること

育児となると、抱っこや授乳・オムツ変え・お風呂などと背中を丸める事が多くなるので、骨盤が後傾してしまい猫背になりやすくなります。

丸くならないように骨盤を立て胸を張るように意識して下さい。

良く聞く事だと思うかもしれませんが、意識出来ていない人がほとんどです。今一度確認してみて下さい。

ストレッチなども行って頂くと、やらない人に比べて痛めるリスクも少なくなるので行うことをお勧めします。

このブログを読んでいる方・近くにママさんがいらっしゃる方は、是非お近くの診療所を勧めてあげて下さい。

2021.2.22

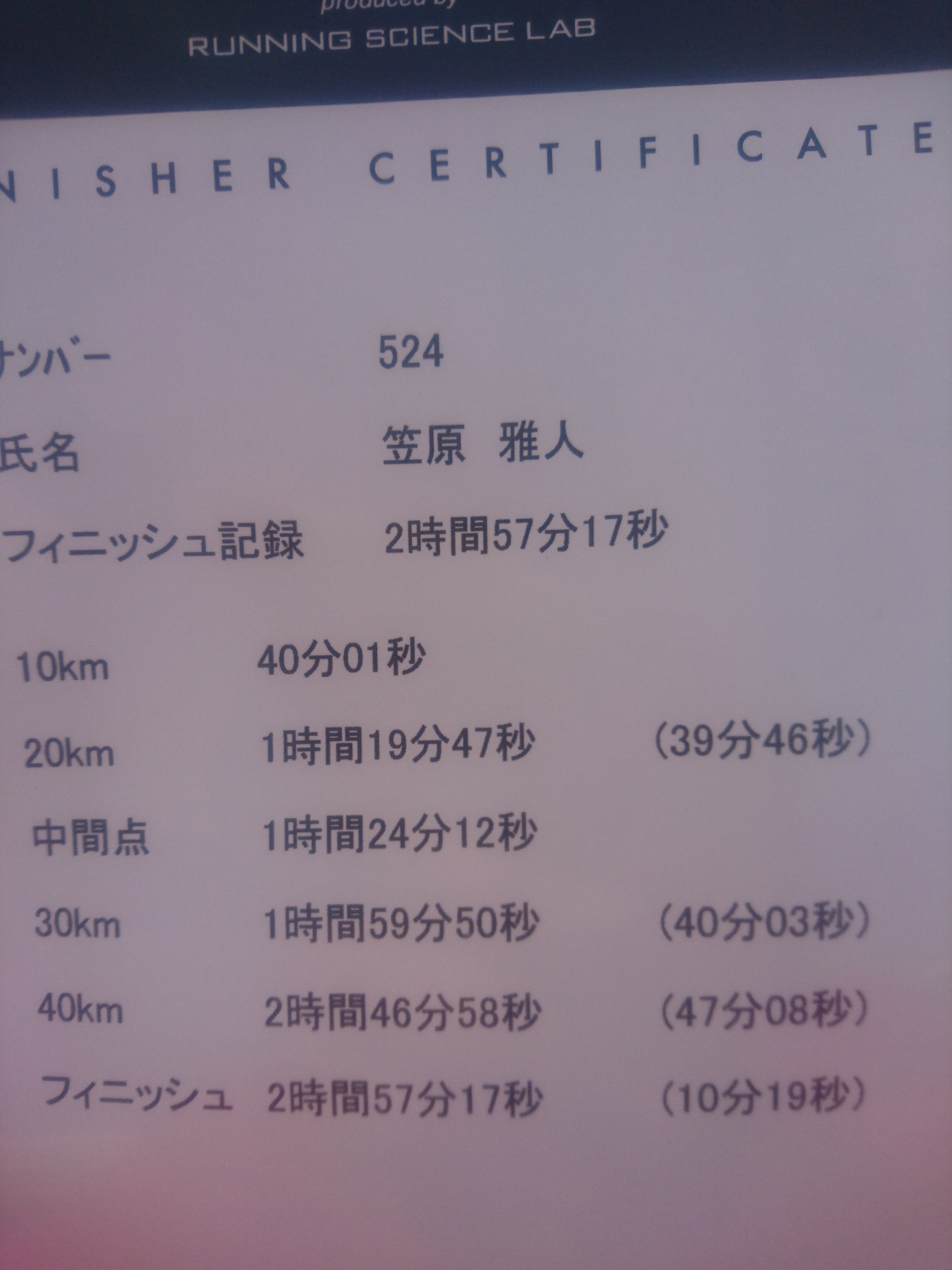

こんにちは、1月は230㎞走った笠原です。

年始は七福神巡りラン。池上七福神、荏原七福神、川崎七福神を巡ってきました。

週末は走ってパン屋さんに行くことを楽しんでいます。

距離も稼げておいしいパンも買えるし、一石二鳥ですね。

ランニング用のリュックは揺れないので、走ってパンを買って持って帰れます。

キロ6分半程度のジョグなので呼吸も乱れませんし、汗もかかないので、周りに迷惑はかけていないと思います。

最近では、池尻大橋、三軒茶屋、桜新町、九品仏、武蔵小杉に行きました。

片道10㎞くらいでおススメのパン屋さんがあれば教えて下さい<m(__)m>

さて、今回のブログは「適度な運動で疲労回復!!」という内容になります。

運動で疲労回復???

運動すれば疲労が溜まりそうだけど、、、と思いますよね。

今までは頑張って運動をしすぎて疲労を溜めてしまうという事が多かったのですが、コロナ禍の今では在宅勤務などにより身体を動かす場面が減り、運動不足による疲労が問題となっているのです。

厚生労働省の歩行目標は、「男性9200歩、女性8300歩」となっています。

今までは出勤すれば通勤やランチなどでこの程度は歩いていました。しかし緊急事態宣言が出され、在宅勤務が増えたことで歩数がかなり減ってしまいました。

患者さんに話を聞くと、家から一度も出ない日もある、という方も少なくありませんでした。

運動をしない方が疲れないような気がしますが、慢性的な運動不足が続くと身体が疲労回復モードになりにくくなります。

血流が滞り老廃物がうまく排出されない為自律神経に大きな負担がかかります。

筋肉の張りや関節の固さも強くなり、痛みやコリ、ダルさなどが続くようになります。

それに対して軽い運動を行えば、疲労は最小限でも疲労回復効果は持続します。

どんなに軽い運動でも活性酸素が発生し細胞にサビが生じます。それが引き金となり疲労回復物質が長時間分泌されますが、軽い運動なら活性酸素を最小限に抑えられるので、活性酸素のデメリットよりもメリットの方が上回るのです。

睡眠の改善や、血流改善による老廃物の排出も進みます。

ではどの程度の運動がいいのか?

時間にして1週間の合計で150分程度の有酸素運動が良いでしょう。

このくらいの運動を習慣にしている人が最も長生きすることが立証されています。

1日20分~30分のウォーキングがオススメです。隣の人と話せる程度の速さで歩くのが良いです。

難しい場合は家でのストレッチやヨガなどでも大丈夫です。

在宅勤務で運動量が減ってしまった方は、1日20分でいいのでウォーキングをしてみて下さい<m(__)m>

2021.2.15

皆さん、こんにちは。

最近の乾燥がひどい状態ですが、しっかりと水分は取れていますでしょうか?

水分の摂取が重要なのは、他のブログでも何回もお伝えしていますが、数字で確認すると更にリアリティーが湧くと思いますので、しっかり確認ください。

なぜ水分が重要なのか?

身体の中をめぐる水分が足りなくなるとどのような事が起きてしまうかご存知でしょうか?

それは、水分が不足すると身体がむくんでしまうのです。

『えー、水が足らないからむくむの~?』『水を取り過ぎちゃうとむくむんじゃないの~?』

そう思う方が多いと思います。

しかし、逆なのです。

人間の身体は、水分が足りないと今の身体の中にある水分を使って生命活動を維持しようとします。

水分の摂取量が少ないと、体内に残っている水分をより排出しない様にして最小限で抑えて、その結果、おしっこの量が抑えられてしまい浮腫んでしまうのです。

人間は1日に、どれぐらいの量の水分を身体の外に排出していると思いますか?

何もしなくても人間は呼吸をしているだけで水分を放出しています。

それが約400ミリリットル。

更に皮膚呼吸のために600ミリリットルの水分を失い、2つを合わせると1000ミリリットル失う形になるのです。

この皮膚呼吸は、あくまでも発汗は含まれていません。

なので、汗をかく環境下に居れば更に水分は失われていきます。

更に

尿や便からも水分を排出します。

健康な人は尿を約1200ミリリットル、便からは約100ミリリットル排出するのです。

合計で、2300ミリリットルは最低でも排出されるのです。

なので、単純に2300ミリリットルは摂取しないといけない計算になります。

もっと身体のことについて考えてみよう!

皆さんは、身体の中にどれぐらいの水分が流れているかご存知でしょうか?

良くコマーシャルなので、身体の60%は水分で出来ている等を見る機会は多いのではないでしょうか?

数字で見て行けばわかりやすいので、摂取する量の参考にしてみて下さい。

70㎏の成人男性ならば、約42リットル(42㎏)もの水分が体内に蓄えられている計算になります。

72㎏の人の体内には約42リットルの(42㎏)の水分が蓄えていて、その水分は血液を運んだり、細胞に栄養を運んだり、細胞からのいらなくなったゴミなどを回収します。

この循環は常に行われていて、体内をめぐる水分は常に綺麗な方が良いのです。

これは、言うまでもないですよね!

水分摂取量

単純ですね。

出ていくよりも取ればいいのです。

最低でも2000ミリリットル。

2000ミリリットルの水分は取っていないのが現状だと思います。

水を取るのも努力ですので、頑張って取りましょう。

2021.2.3

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

コロナウイルスがなかなか落ち着きませんね。知らない街や行ったことのない街に散歩に行くのが趣味なのですが

それも出来ない状態です。皆さんも同じ思いをしていると思います。もう少し我慢しましょう。

自宅にいる時間が増えた中コーヒーを飲む回数が増えたと思います。僕も、1日に3杯以上は飲みます。

そのコーヒーが夜の睡眠を奪う!とは…皆さんも知っていますよね(笑)

なぜ夜の睡眠を奪うのか?詳しくお伝えしていこうと思います。

睡眠と覚醒を決める要素は2つ

①24時間単位の概日リズム

②睡眠圧

今回は②睡眠圧を中心にブログを書きます。

今この瞬間も、あなたの脳内では、アデノシンと呼ばれる化学物質が着々と増えております。

アデノシンとは?

DNAやRNAの塩基として遺伝情報のコードに用いられる。

生化学過程でもATPやADPの一部としてエネルギー輸送に関わったり、環状AMPとしてシグナル伝達に関わっている。

アデノシンの増加は、起きている間ずっと続いています。起きている時間が長くなるほど、脳内のアデノシンも多くなるという事です。

つまり、アデノシンは起きている時間を計測する装置なのです。

脳内のアデノシンが増えると、眠りたいという欲求が高まります。この現象が睡眠圧です。

脳内に蓄積されたアデノシンは、脳の覚醒を司る部位のボリュームを下げ、睡眠を司る部位のボリュームを上げます。

アデノシンの量がピークに達すると、もう眠くて眠くてたまらない状態になるという事です。(12~16時間起きているとこの状態になる)

しかし、ある種の化学物質を使えば、アデノシンから出る睡眠信号を消し、眠気を覚ます事が出来ます。

その物質がカフェインです!

カフェインとアデノシンは、アデノシンを歓迎する脳の部分を巡って戦いを繰り広げます。

結果…カフェインが勝利を致します!

体内のカフェイン量は、飲んでからおよそ30分後にピークを迎える。更にカフェインは体内に残り続けます。

カフェインの成分が半分になるのは平均で5~7時間です。

つまり残り半分カフェインが体内に残っている状態です。

カフェインほ時間の経過とともに消えていきます。カフェインを分解するには、肝臓から分泌される酵素です。

この酵素による分解の速度は人によって異なります。たいていの人はカフェインを効率的に分解する事はできません。

朝に1杯のコーヒーを飲むだけでカフェインの効果は1日中続きます。更に、年齢が上がるほど分解速度が

遅くなり、体内に長くカフェインが残る事になります。

肝臓が完全にカフェインを分解したときに起こるカフェイン・クラッシュにも注意して下さい。

カフェイン・クラッシュとは?

カフェインが無くなったことでエネルギーのレベルがガクッと低下する事で、強烈な眠気が襲ってくる事です。

夜更かしをするためにコーヒーを飲みます。そのカフェインはお昼に半分ぐらいまでになります。仕事中ですと集中力が切れ、頭が働かない状態になるのでまたカフェインを摂取してしまいます。

これが悪循環の始まりであり、カフェインへの依存を招きます。

カフェインを摂取するな!とは言いません。しかし、カフェインの恐ろしさを再認識しておきましょう。

良質な睡眠を手に入れましょう。

2021.1.28

みなさんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

令和三年となりコロナ感染者も1500~2000人前後と増え続けていて、先が見えない状況となっています。

感染が判明した方も自宅療養するしかなかったり、病院で働いている医師や看護師の方も感染のリスクを背負いながら働いている状況でもあり、お先が真っ暗です。

そのような時こそ、1人ひとりが自覚と責任を持ち行動していく事が未来の為に繋がっていくと思うので、再度他人事のように考ずに生活していければと思います!

さて今回は、以前にも書いた骨のズレの化学物質をより細かく書いていこう思います。

骨はどうしてズレるの?

・骨のズレる要因で、考えられやすいのが姿勢だと思うのですが、当院で行っているモルフォセラピーの考え方だと外的な要因ではなく、内的な要因からズレてきます。

・内的な要因というのが化学物質になります。

・骨がズレる事により、様々な症状を引き起こしています。この「骨のズレにより」とい う考えは古代ギリシアのヒポクラテスの時代から考えられていました。一度は学校でヒポクラテスの時代について習ったかと思います。

・これぐらい前の時代から骨のズレは考えられており、昔と今で大きく違いがあるとすれば、現代の方が大きく化学物質が含まれている食品が多いという事です。

化学物質とは?

・今回は食品に限定していきます。

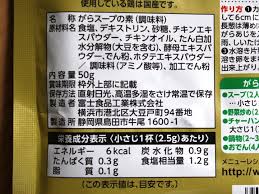

・よく成分表を見ると分かるのですが、「化学調味料(アミノ酸等)」や「調味料(アミノ酸等」や「うまみ成分」という形で記載されています。これらが骨のズレを起こさせてしまう化学物質になります。

・もちろん、口にしても身体の中で分解されますが、現代の食品の中にはほとんど人工的に作られているものが多いので、口にする回数が多くなり分解が追い付かずに、身体にどんどん悪さをしていきます。

どのような物に含まれているか?

・全部を調べるとなると時間が足りないので、調べた中でのものを書いていきます。

・調味料(アミノ酸等)が入った食品

ソーセージ(ウインナー)・冷凍スパゲッティ―・漬物・醤油・ごまだれ・ゆでうどん・調

理パン・インスタント系(シジミ汁、カップ麺、スープなど)・スナック菓子・レトルト(カ

レー、牛丼など)・味付け海苔・風味調味料(かつおなど)・サンドイッチ・お茶漬けの素・

調合味噌・ドレッシング・納豆(付属のタレ)

まだ少ないですが、見てなにか気づきませんか?

良くスーパーやコンビニで見かけませんか?

少し調べただけでもこれだけ身近な所に、骨のズレを起こしてしまう化学物質が多く存在

している現代社会です。

医療も発展していますが、その一方でお医者さんも分からない病気や症状もあります。

それは大体骨のズレからと考えていいでしょう!

日頃、買い出しに行く方は時間があれば商品自体の質を見るのもそうですが、裏の成分表

も見てみて下さい。

どれだけ日常的に化学物質を摂取しているか、見てみるのもオススメですよ!

ですので、日頃からのメンテナンスが重要になるのでお近くの整体などに足を運んでみて

下さい。

2021.1.23

こんにちは、笠原です。

今年も宜しくお願いします<m(__)m>

昨年は目標の「フルマラソン2時間50分切り」を達成出来なかったので、今年こそ切れるように頑張ります!!

狙うレースは11月のつくばマラソン。開催されるかわかりませんが、、、

そこに向けて練習計画を立てていきます。まずは筋トレを継続します!

1月1日は池上七福神めぐりをしました。

今年も健康で走り続けられますように(^^)

さて、今回のブログは「走ると足が太くなるの?」という内容です。

患者さんから「ランニングしたいけど足が太くなるのは嫌だな~」「やっぱり太くなるんでしょ?」と聞かれることがあります。

皆さんはどう思いますか?

テレビのマラソン中継や箱根駅伝を思い出して下さい。

そう、みんな細いですよね。

私も割と脚は細めだと思いますし、ランナーで太い人は少ないのではないでしょうか。

ではなぜ走ると足が太くなる、と思われているのか?

そういう方はランナーといえば、桐生選手やサニブラウン選手などの短距離選手を考えているのかもしれません。

確かに短距離選手はふとももがパンパンで全体的にがっちりしていますね。

比べて長距離選手は細い選手が多い印象です。ちなみにスラリとした綺麗な脚を「カモシカのような脚」と言ったりしますが、実はカモシカってそんなに脚が細いわけではないそうです。

筋肉には「速筋繊維」と「遅筋繊維」の2種類があります。

運動強度によってこの2種類を使い分けていて、短距離のように速くてパワーが必要な動きでは速筋繊維が、長距離のように強度は低くても持久的な動きでは遅筋繊維が主に使われます。

顕微鏡で見ると2つの筋繊維には色の違いがあり、速筋繊維は白色、遅筋繊維は赤く見えます。魚で例えると、俊敏なヒラメは白身(速筋・白色)、長距離を泳ぎ続けるマグロは赤身(遅筋・赤色)となります。

日本人は速筋と遅筋の割合が5:5といわれています。その中でもどちらかが多いという個人差はあります。

トレーニングによりどちらの筋繊維も鍛えることができます。速筋繊維は鍛えると1本1本の筋繊維が太くなっていきます。短距離選手の脚が太いのはこのためです。

遅筋繊維はトレーニングをしていくと、筋繊維が太くなるわけではなく、多くの筋繊維を使えるようになっていきます。最初は10本しか使えていなかったものが、練習を積んでいくことで、20本⇒30本⇒40本と使えるようになり、より長い時間筋肉を動かし続けられるようになります。

長距離選手は持久性に優れる遅筋繊維を主に使うので、ムキムキの速筋繊維は必要ないのです。

このように、長距離を走ることで足が太くなることはありません。

むしろ無駄な脂肪が削がれて細くなりますよ(^^)

安心して走って下さいね!!

ランニング障害やフォーム、練習方法などでお悩みの方は、西馬込駅徒歩1分の「馬込鍼灸整骨院」にご相談下さい。

2021.1.12

みなさん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

最近PCR検査の数が増えてきて、感染者も一日の数が過去最多になったりと終息が見込めません。

この令和2年はあっという間に過ぎていきましたね。

今後もコロナが終息するのは難しいと思うので、一人一人が気を付けて生活をするようにしていきましょう!

さて今回は赤ちゃんの便秘についてです。

赤ちゃんの便秘とは?

赤ちゃんにもそれぞれ個性があります!

毎日うんちが出る子もいれば、数日出ない子もいらっしゃいます。

しかしそもそも便秘と言うのは、便がしっかり出なかったり出ても固い便だったりすることを言います。

ですので何日出なかったから便秘と言うはっきりとした日数は無いのです。

毎日うんちが出ていなくても、機嫌や体調に問題が無ければ便秘とは言いません。

ですが腸の働きは低下してると言えるでしょう。

便秘が酷くなると、肛門が切れてしまい出血も起こしたり、痛みを感じて出さなくなったりもします。

便秘の際の赤ちゃんの反応

1、下腹部がパンパンに張っている

お腹がパンパンに張っていて、いつもよりうんちの間隔が空いているのであれば便

秘のサイン。授乳後はお腹が膨らむので、空腹時のお腹をチェックしてみましょう!

2、赤ちゃんの機嫌が悪い

ミルクをちゃんと飲ませて、おむつも替えてるのに赤ちゃんの機嫌が悪くて泣いてい

る。便秘の可能性があります。お腹にうんちが溜まってくると不快になり、機嫌が悪く

なりやすいです。

3、うんちをするときに苦しんでいる

うんちをする時に顔を真っ赤にして力んでいる。うんちが硬くなったりしていて出に

くくなっているため。

4、うんちが硬くて出血の後もある

赤ちゃんが出したうんちを細かく確認をし、いつもより硬かったり血が付いていた

りした時。血が付く原因は硬いうんちを出そうと頑張る事で肛門付近が切れてしまう為。

5、ミルクの飲む量が減っている

ミルクや離乳食の食べる量が減っている場合、お腹にうんちが溜まって食欲が低下

している可能性があります。

便秘になりやすい時期

1、新生児期

ほとんど眠っているのと、仰向けで寝ているので運動不足になり便秘になりやすくなり

ます。母乳よりもミルクを飲んでいる赤ちゃんは便秘になりやすい傾向にあります。

2、生後2ヵ月

生後2~3カ月程で消化器官が発達してきます。うんちを貯めて置けるようになるの

で便秘になりやすくなります。

3、生後5~6ヶ月

離乳食開始時期の頃も便秘になりやすくなります。固形物を食べることでうんちも

固まりやすく、いきむ力も少ないので便秘になりやすかったりします。

便秘改善方法

おへそをスタート地点として、優しい力でのを書くようにしてなぞってあげて下さい。

お腹を刺激することで、腸の働きを促してくれるので中々出ないようであればマッサージしてあげてください!

2020.12.18

こんにちは、笠原です。

12月13日 「Beyond」という大会のフルマラソンを走りました。

目標は2時間50分を切る事です!!!

2時間50分のペースメーカーが4~5人いたので、自分はラップタイムを気にせずについていくだけです。

さて気になる結果ですが、、、、

30㎞までは1㎞4分のペースで走れたのですが、32㎞あたりで失速してしまいました(>_<)

暑さと向かい風にやられたのもありますが、まだまだ実力不足でした。

今後は筋力強化とレースペースでの長時間走ることを増やして、次回こそ2時間50分切りが達成できるようにします!!

皆さん応援ありがとうございました(^^)

2020.12.14

こんにちは、笠原です。

11月は過去最長の295㎞を走りました(^^)

フルマラソンの練習として横須賀の馬堀海岸というところまで48㎞走ったり、外出先から走って帰ってきたり。ペースはゆっくりですが、かなり走りました。

それも12月13日のフルマラソンで2時間50分を切るためです!!

「今年の目標は2時間50分を切ることです」と言い続けて3年くらい経ちましたので(笑)、ここで決めたいと思います。

みなさん応援宜しくお願いします<m(__)m>

さて、今回のブログは、健康保険診療を受けた方に、保険者から届くアンケート(照会書)についてです。

実際に届いた方も多いと思います。しかし、なぜ送られてくるのか?答えなくてもいいのか?答えないとどうなるのか?よくわからない事も多いですよね。

患者さんによっては、「よく送られてくるので保険治療を受けにくい」「これが面倒だから通院をやめた」という方もいます。

正しく回答すれば何も問題ないものですので、今回のブログでこのアンケートについて理解してもらえればと思います。

◎なぜ送られてくるのか◎

保険者がこのアンケートを送る理由は、「医療費の適正化」「保険給付の適正化を図るとともに皆様の健康保険料を適切に使うため」とアンケートには書かれています。

簡単にいうと、不正があるかないか、という確認です。

①健康保険が適応かどうかの確認

健康保険は、「骨折(骨が折れる)・脱臼(関節が外れる)・打撲(ぶつける)・捻挫(ひねる)・挫傷(肉離れ)」を起こした場合に使えます。

例えば、転んで足首をひねった、子供を抱き上げた時に腰を痛めた、朝起きたら首を寝違えた、など痛めた原因がはっきりしているケガとなります。

使えない場合は、「日常生活での疲労や慢性的なコリ」「リウマチや関節炎などの内因性の痛み」「保険施術で良くなった後の漫然なマッサージ」「椎間板ヘルニアなどの捻挫や打撲以外のもの」「仕事中や通勤中の負傷」などです。

健康保険はケガの施術ですので、慰安的なマッサージを行うことは不正になります。

アンケートでは「いつ、どこで、何をしている時に、どうなったか」を聞かれ、健康保険の適応かどうかを判断します。

②通院日の確認

保険の請求をした日数と実際に通った日数が正しいのかどうかを調べます。

例えばAさんは月に5回来院しました。しかし保険請求では10回来たことになっていました。これはこの整骨院が5回分を水増し請求という不正を行っていることです。

このような事がないかどうかの確認です。

③支払った金額の確認

保険請求をした金額を実際に支払った金額が正しいのか調べます。

健康保険の一部負担金は、負担割合(一割、二割、三割)や治療の箇所(一箇所、二箇所、三箇所)によって変わります。

例えば、ワンコインで全員一律500円!!というのはまずあり得ないことです。

④施術した部位の確認

保険請求をした部位と実際に施術した部位が正しいのか調べます。

例えば整骨院からの保険請求が首・肩・腰の3箇所だとして、実際には腰のみしか施術してなかったとしましょう。

これは部位の水増し請求といって、実際にはケガをしていない部位も施術をしたことにして施術費を不正に請求しているということです。

このような理由でアンケートが送られてきます。

◎回答で注意すること◎

患者さんが通院してから3ヶ月後くらいに送られてくるので、回答したくてもはっきりと覚えていないと思います。

うろ覚えで誤った回答をしてしまうと、治療費が全額自己負担になってしまう場合もあります。

例えば、足首と腰を施術していたのに、腰の施術しかしていないと回答したとします。

その場合、保険者は整骨院に対して「本人が腰の施術しかしていないと言っているので、足首の分は支払わない」ということになり、その分は全額自己負担になる可能性があります。3割負担の場合、残りの7割分をあとから患者さんに請求することになります。

はっきりとわからない場合は、「整骨院に相談せず」と書いてあっても必ずご相談下さい。

また、提出しない場合でも不払いとみなされる可能性もありますので、期限内に回答して提出しましょう。

◎誤った回答をしてしまった時の当院の対応◎

誤った回答をした場合、レセプトという書類が送り返されてきます。

それに対して、初診時の問診表や施術同意書などを添付し送ります。

それはいつ、どこで、何をして痛めたかという負傷原因や負傷箇所、通院日数などの証明になります。

いかがでしたか。保険者から届くアンケート用紙について、ご理解いただけましたか?

正しく保険を使っていれば何の問題もありません。届いても気にしないで下さい。

当院は初診時に問診や検査をしっかり行い、健康保険を使えるかどうかを判断します。

保険が使えるつもりで来院される方もいますが、状態によっては使えない場合もあり、そこはしっかりと説明してご理解を頂いています。

もし届いたら必ず提出しましょう。回答がはっきりわからない場合は必ずご相談下さい。

それで大丈夫ですよ(^^)

2020.12.8