ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

皆さん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

最近日が落ちるのが遅くなってきたなと、感じる事があります。

桜も散り始め、季節が変わっていくなとしみじみと感じております。

さて今回は産後の方を診ることが多く、話を聞いていくと赤ちゃんは母乳を飲む時に絶対とは言えませんが、吸わない方や嫌いな方又は母乳量が少ない方が出てきます。

それって何故だか分かりますか?

実は母乳の成分が上手く作られていなかったりしているんです。

そこで今回は骨のズレと母乳の関係性についてお伝えしていこうと思います。

先程の話の続きですが、母乳の成分とお伝えしました。

赤ちゃんも生きるうえで栄養が欠かせないので、しっかりと成分が作られている母乳と成分がいまいちの母乳だと、しっかりと成分が作られているほうを選ぶため吸う方と吸わなくなる方が出てくるのです。

皆さんも考えてみて下さい。

日頃生きるために食事をしていると思います。その食事でも栄養のバランスが考えられている食事と栄養に偏りがあるものだとバランスが良い方を選びませんか?

それと同じようなものです。

では何故成分に差が出てくるのか?

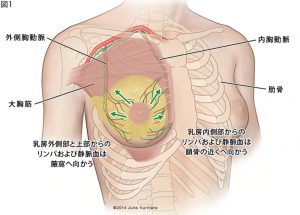

母乳が作られるのは乳房にある乳腺という所です。

乳腺で母乳が作られるための栄養などを運んでくるのは血液です。

その血液とは内・外胸動脈という所から運ばれてきます。

この内・外胸動脈の本は鎖骨下動脈という鎖骨と肋骨の間を、走行している動脈から枝分かれしてきます。

当院のモルフォセラピーの見方から、背骨は全て左側にズレます。

肋骨と背骨は繋がっているので、背骨がズレれば肋骨も上にめくれ上がるようにズレてきます。

肋骨がズレれば鎖骨もめくれ上がるようにズレてしまいます。

そうすると、先程も述べた鎖骨下動脈というのは鎖骨と肋骨の間を走行しています。

ズレればそれだけ鎖骨下動脈を圧迫してしまい、血液の流れが悪くなります。

流れが悪くなれば鎖骨下動脈から枝分かれしている内・外胸動脈も自然と流れが悪くなり、乳腺に血液が運ばれにくくなり、母乳の作りが悪くなったり成分が右と比べて劣ってしまいます。

そうすることで、赤ちゃんは敏感なので感じ取り飲まなくなる方が出てきたりします。

※右側の乳房でも起きる事はあり得ます。

ズレないようにするにはどうすればいいか?

まずズレてしまう原因として当院のモルフォセラピーの考えから、化学物質が関わってきます。

化学物質を摂り続けてしまう事で、骨がズレてきます。

極論、化学物質を摂らなければズレを助長させることは防げます。

化学物質とは、食品などの成分表を見れば調味料(アミノ酸等)と表記されていますが、これが化学物質でズレの原因となります。

簡単に言うと、人工的に作られたものには全て入っていると認識して下さい。(保存料や合成着色etc)

お買い物をされる際に、今一度成分表を見直していくだけでも、今後お子さんを考えている方・妊娠中の方・周りにそのような方がいれば是非お伝えしてあげて下さい。

日頃意識する以外には、お身体の調整をすることが必要になります。

自分で意識するのにも限界があるので、出来ないところをモルフォセラピーの矯正により、肋骨・鎖骨・胸椎・肩甲骨などの調整を行い、血管の圧迫を取り除いてあげるとよりお身体の調子も落ち着きますし、母乳もしっかりと作られるようになります。

まとめ

今回は、母乳の生成には骨のズレが関わってくるという事を書かせて頂きました。

その他にも骨のズレ以外に原因があったりしますが、特に疾患なども無く検査をしても異常がないけど母乳を飲んでくれなかったり、作られにくい状態が出ていれば骨のズレによるものが考えられます。

鏡の前などで自分の身体の観察をしてみるのもいいでしょう。

もし、心配になったり不安な方はお気軽にご連絡頂ければと思います。

LINEでのやり取りも可能ですので、HPからLINEのご登録をして頂ければと思います。

2022.4.20

3大頭痛を徹底解説!(緊張型頭痛・片頭痛・群発性頭痛)

頭痛は人によって症状が異なり、頭痛の種類も細分化されています。

国際頭痛分類第3版(ICHD-3)では頭痛の種類を367種類に分類しています。

今日のブログでは、数ある頭痛の中で一般的に知られている頭痛を三種類紹介します。

原因や対処法なども説明するので、普段頭痛に悩まされている方は是非ご覧ください。

頭痛の種類は多く分けて以下の三種類です。

頭の筋肉や、肩、首周りの筋肉が緊張する事によって、頭に向かう血管の動きが悪くなり頭や肩、首に老廃物が溜まります。

その結果頭痛を引き起こします。

脳の血管が拡張する事によって、こめかみの近くを通る三叉神経を刺激して、頭痛が発生します。

数時間程度の非常に強い痛みが約1~2ヶ月程続く頭痛。

全人口の0.1%の人が発症しています。

※Arne May et al., Nat Rev Dis Primers 2018doi: 10.1038/nrdp.2018.6.

緊張型頭痛の原因は大きく分けて二つで、日常的な動作や姿勢などでの身体的負荷により局所の筋肉などが硬くなるケースと精神的なストレスにより全身の身体が緊張してしまうケースに分けられます。

基本的にどちらも関わっているのですが、その比重が人によって変わってきます。

頭痛に影響を出す筋肉

僧帽筋

後頭下筋

胸鎖乳突筋

板状筋

咬筋

側頭筋

など

偏頭痛は頭にある血管が拡張する事でその周りに走っている三叉神経を圧迫してしまい痛みを出します。

また、気圧の変化や光、においなど様々な要因によっても誘発されます。

血管の動き自体は、自律神経と言う神経がコントロールしています。

この自律神経の機能が異常になると、血管の動きが悪くなったり、逆に動きすぎたりするので片頭痛の症状を引き起こしやすいです。

頭痛に影響を出す血管

椎骨動静脈

内頚動静脈

外頸動静脈

浅側頭動脈

など

しっかりとした原因は解明されていないが、脳の中の視床下部と言われている場所に関係があるとされている。

視床下部が刺激されるとこめかみや目の奥にある三叉神経を刺激するので、痛みが発生するとされている。

また、起床時間、入眠時間に極端なばらつきがある場合、暴飲暴食などの食生活の乱れ、嗜好品などによっても頭痛は誘発される。

さらに、他の頭痛と同様に気圧の変化にも影響されます。

緊張型頭痛は緊張による全身の硬さから引き起こされます。

なので、温めて全身の血流を改善させ、筋肉を柔らかくすることがとても効果的になります。

具体的におすすめの方法

湯船に15分浸かる

ゆっくりと湯船に浸かる事で、血流が良くなる以外にも、リラックス効果、睡眠の質が向上するといった様々な効果が期待できます。

普段湯船に浸からない方や、入っても15分も入っていないという方は試してみて下さい。

運動をする

運動する事も自律神経のバランスを良くすることに繋がります。

ウォーキングやランニングなどの有酸素運動、筋力トレーニングなどの無酸素運動どちらも効果的なので、自分に合った方でトライしてみて下さい。

偏頭痛は血管が拡張(拡がり過ぎてしまう)する事によって引き起こされます。

したがって、こめかみや首と頭の境目付近を冷やしてあげる事が効果的になります。

また、運動をすると痛みが強くなるほか、光や音などの刺激も痛みを誘発させるので安静にしている事が重要になります。

緊張型頭痛とは真逆の対処法なのでご注意ください。

アルコール、タバコなどの嗜好品を避ける事が重要になってきます。

このようなものを摂取する事で痛みが強くなったり、痛みの出る時間が読みずらくなったりします。

また、生活習慣をしっかりと整え規則正しいリズムにしてあげることも非常に効果的になってくるので意識してみて下さい。

今回のブログは頭痛の種類についての解説でした。

この記事を読んでくれた方が少しでも頭痛に詳しくなれれば嬉しいです。

2022.4.7

皆さん、こんにちは。

3月もあと少しで終わりますが、寒暖差が激しいです。

体調管理が難しいですよね。

自分の今の体重は、71キロと変化はなく順調です。

現在は、前回に載せていたトレーニングは時間がかかりすぎてしまうので行っておらず、腹筋ローラーを1セットで、100回行うことをしています。

YouTubeで毎日腹筋ローラー100回行った人を見て、参考にして行っております。

さて、今回もファスティングの重要性をお話ししていきます。

前回までの内容は、ファスティング中ないし普段からNGフードには気を付けようといった内容になっております。

僕は今現在ファスティングを行なってないですが、ここのNGフードはかなり意識をしているつもりですね。

しっかり上記の部分を理解してほしいです。

では、他のルールも解説していきます。

4、生野菜や果物から食べる

ここの部分は知っている方も多いとは思いますが、しかしながら知ってはいても実践できていなければ意味がないので、意識していきましょう。

食べる順番を意識して、更によく噛んで食べましょう。

なぜ野菜から食べるのかと言うと、野菜などは酵素を多く含んでいるので消化のスピードを早めてくれます。

お肉やご飯を先に食べると消化が遅れるので、後から取った野菜たちも消化が遅れてしまうことがあるのです。

更に野菜だけではなく、発酵食品を最初に取っていただくと効果的です。

腸からの吸収を促進させるだけではなく、発酵しているので消化しにくい食べ物の消化や吸収も促進してくれるようになるのです。

果物を先に食べる際には注意点があります。

それは、よく噛んで食べることです。

果物の栄養素の多くは糖分になります。

糖は血糖値を急上昇させる働きを持っておりますので、体に良くても速く食べてしまうと逆効果になりかねません。

それでも糖の種類のなかでは血糖値を上げにくい作用はあるのですが、しかし上がらないわけではないので良く噛んでゆっくり消化に回しましょう。

5、夕食は20時までに食べる

お仕事が忙しくて夕食の時間が遅い方は多いはずです。

睡眠の目的は、体の疲労回復とその日1日の出来事を整理することにあります。

しかし、寝て起きたら疲れていることは多くないでしょうか?

これは、寝ている時に体が食べ物を頑張って消化するからです。

消化をしていると体の修復にまで時間が回らず、消化に時間を使ってしまうからなのです。

なので、お仕事が忙しく寝る時間の管理は難しいと思いますので、せめて20時に食事を済ませて下さい。

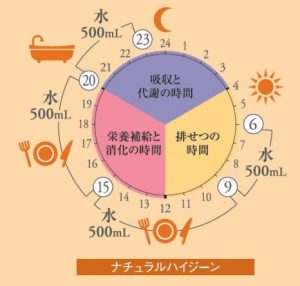

24時間の体の・排泄・消化・代謝のサイクルを説明いたします。

20時から朝の4時までは、代謝の時間(食べたものを体内の細胞に吸収する時間)

4時から12時までは、排泄の時間 (細胞まで栄養が届いた後の、排泄する時間)

12時から20時までは、消化の時間 (食べ物を食べて胃で消化の効率のいい時間)

6、アルコールは控える

アルコールが体内に入ると、アルコールから発生するアセトアルデヒド(エタノールが体内に入ると最初の代謝産物)にかわります。

アセトアルデヒドの分解には多くの酵素が使われるため、疲れやすい体や代謝が上がらずに太ってしまうと言った悪い要因が多く考えられます。

飲むのをやめると言うことではなく量を考えるなど、控えめで飲むなどたしなむ程度を心がけましょう!

7、体の芯を温める

寝ている時間は代謝の時間です(20時から4時まで)。

代謝の時間に体温が少しでも高いと代謝のアップや免疫の向上にも繋がるので、お風呂に入る際は入浴を意識的に行いましょう。

更に代謝の時間の後は、排泄の時間です。

排泄をするときでも、体温が少しでも高いと腸の動きも活発になり排泄しやすくなるので、朝起きてトイレに行きたくなる習慣が作られます。

毎晩、短い時間でも構わないので入浴をしましょう!

入浴の習慣ができたら、20分以上・50分未満の入浴をして更に代謝をアップするようにして行きましょう。

8、良質な睡眠をとる

良質な睡眠の定義は難しいです。

(毎日、同じ時間に就寝するや、同じ時間に起きるや、寝なくても大丈夫と言った文献もありますので)

ここでは適切な睡眠時間を、良質な睡眠と定義していきます。

代謝の時間が20:00〜4:00になるのですが食べ物を細胞に吸収する時間になるので、代謝の時間を含めて7〜8時間の睡眠時間の確保が理想になります。

まとめ

ブログの5回にわたって僕の体重減少方法をお伝えしました。

僕は今回の方法で15キロ痩せました。

これは僕だけではなく、患者さんの中にも成功者が2・3人います。

痩せたい方はやるだけですので、ぜひ試してみて下さい。

2022.3.25

こんにちは!古谷です。

今回は、姿勢と変形性股関節症の関わりについてブログを書きます。

・変形性股関節症とは?

関節軟骨が磨耗して関節腔が狭小化した状態

女性に好発しやすく、基礎疾患で先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全が存在する

変形性股関節症の前期は運動後に違和感や疲労を感じる事が多い(関節に炎症が生じて痛みに繋がることも)

日常生活においては、股関節屈曲制限(階段の昇降や靴下の着脱)があり、鼠径部の痛みを訴える事が多い

・なぜ変形するのか?

①先天的な臼蓋形成不全(関節の受け皿が浅い状態)になっている

②中臀筋の弱化(トレンデレンブルグ歩行)で股関節内転荷重となっているケースでは股関節外上方への負担が増加

※トレンデレンブルグ歩行

患側立脚期に健側の骨盤が下がるのですが、これは中臀筋が骨盤を平行に保てないことで起こる

また、内転筋の短縮や過度な収縮が骨盤を傾斜にさせている可能性も...

①、②が原因で股関節外上方へのストレスが加わり続ける事で、大腿骨頭は変形していく

さらに、不安定な状態をカバーしようと徐々に臼蓋の外上方に骨棘形成、骨硬化していく荷重が集中している場所では、表層の軟骨が削られていき、大腿骨頭を扁平化させて接する部分を拡大していく

軟骨部分の損傷が進行すると、関節液が骨に侵入し、骨が溶けてしまって穴が空き、骨嚢胞が発生(骨嚢胞は、骨棘形成や骨頭の扁平化は不安定な関節を安定化させる為に修復した結果とも言える)

・変形性股関節症の特徴的な姿勢(立位姿勢)とは?

1.腰椎前弯が増強

2.骨盤前傾(腸腰筋が短縮)

3.股関節伸展制限(大殿筋萎縮)

4.膝関節過伸展

※側臥位

1.中臀筋萎縮

2.股関節外転制限(内転筋短縮)

3.下肢の短縮

※正面

①このような姿勢になる要因として先天的な臼蓋形成不全がある

股関節における臼蓋は、約30~40°前側方をむいている(伸展及び外旋位で骨頭のはまり込みが浅くなる)

なので、腸腰筋が短縮して骨盤が前傾位(反り腰)となるのは、骨頭を脱臼しにくい後方に安定させる事で、少しでも不安定性から逃れるためといった理由

②中臀筋が委縮する理由

1.痛みや運動量の低下に伴う股関節周囲筋の低下

2.頚体角の減少や大転子高位といった形状の変化に伴い、中臀筋の距離が短縮して張力を失う

中臀筋の筋力が低下すると、それを補うために起立時などは内転筋の活動が増大

緊張状態を強いられた内転筋は硬くなり、過緊張や短縮といった状態を起こす

股関節の内転運動は、骨頭を関節窩から引き離して関節を不安定にさせるため、実際は内転の動きも制限する

・疼痛発生のメカニズム

「軟骨が擦り減って骨同士がぶつかっているから痛い」は誤り・・・×

関節軟骨や関節下骨(軟骨の下にある骨)には神経が存在しない

実際は、骨膜は関節面の手前で関節包移行してしまうので、骨の関節面には骨膜がなく、痛みを感じる神経はありません

しかし、骨膜の延長組織である関節包は骨膜同様に神経を含んでいるため、関節包が刺激される事で痛みを感じている

実際に痛みを感じているのは関節包や関節周囲の組織(筋肉や靭帯)であり、それらが刺激をうけて痛みを起こしている

・部位別の疼痛と原因

股関節の痛みは主に、

①股関節前面(鼡径部)

股関節伸展位(骨盤前傾)をとりやすい人で現れやすい

股関節伸展位になると股関節屈曲筋(腸腰筋・大腿直筋)が攣縮する為、歩行などで遠心性収縮する事で痛みを起こす

②股関節後面(臀部)

膝が内向き(股関節内旋位)にある人で現れやすい

股関節外旋筋群の攣縮で生じる

過度な前捻角が存在すると、大腿骨頭安定させるため股関節を内旋させることになり、結果的に内股になる

③股関節側方(大転子)

歩行時にトレンデレンブルグ徴候や骨盤側方動揺ある人で現れやすい

中小殿筋といった外転筋群の攣縮で生じる

股関節に違和感や痛みがある方は、一度ご連絡下さい!

2022.3.19

皆さんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

この前、初ラウンドに行きましたが散々でした。

練習で上手くいっていたティーショットも上手くいかず、ダフッてしまう事が多々ありました。

今年の目標は100を切る事なので、まずは136のスコアを縮めていければと思います。

さて、今回は割れ爪・二枚爪についてお伝えしていこうと思います。

割れ爪とは?

爪に縦又は横に、筋の様な線が入っている爪の事を指します。

大体は爪の白い部分までですが、酷くなると筋が根元にまで進行してくることがあります。

最悪割れた部分から細菌の感染のリスクもあります。

※爪は割れてしまうと、自力で修復する能力が無いので伸びるまで待つしかありません。

割れてしまう原因とは?

爪の成分として、主成分はタンパク質(ケラチン)です。

皮膚の延長線上と考えて頂ければと思います。

日頃の水仕事での乾燥・除光液の使用で水分が低下したり、栄養不足や血行障害、年齢や妊娠・授乳によってもタンパク質(ケラチン)が不足気味にもなると、健康な方の爪に比べてボロボロで割れる確率が高くなってしまいます。

それに甘皮もしっかりと取り除いていかないと、甘皮に水分を吸収されてしまい上記と同じようにボロボロで割れやすくなってしまいます。

それ以外にも靴のサイズが合わずに、爪が靴の壁に歩くたびにぶつかっていたりすると割れる原因にも繋がります。

割れない改善策は?

・爪も皮膚の一部なので爪専用のオイルで潤いを保つ

・爪は伸びすぎず白い部分が2~3mm残るように切る

・家事の際にゴム手袋をして、洗剤と水から乾燥を守る

・1日2ℓ程度の水を補給する

・ネイルをする方は、お休み期間を作ってあげる

・湯船に毎日浸かる(深部体温up)

・栄養バランスを考えた食事(タンパク質・カルシウム・ビタミンE・ビタミンD・亜鉛・鉄分)

Ex)彩りが鮮やかな緑黄色野菜・チーズやヨーグルトなどの乳製品・大豆製品(豆腐、味噌、納豆)・レバー・ナッツ類・魚

・適度な運動(1日30分程度の散歩など)

二枚爪とは?

爪は本来一枚ではなく、三構造となっています。

トップ・ミドル・アンダーと分かれており、このうちのトップとミドル(一番上と真ん中の層)の間に空気が入り込んでしまい、二枚爪となります。

二枚爪になる原因は?

割れ爪とも重なる所もあります。

外的衝撃・栄養不足・乾燥があげられます。

この中で一番多いのは外的衝撃です。

ぶつけた衝撃で剥がれてしまう事もありますし、タイピングやピアノなどといった指先を酷使する方は二枚爪になりやすいです。

それに子どもだと爪をめくる癖が付く子もいるので、癖が治らないと二枚爪も中々治らなかったりします。

栄養に関しては割れ爪と同様です。

鉄分やビタミン、ミネラルの不足により爪の劣化で空気が入りやすくなるという事もあります。

乾燥も割れ爪と同様です。

乾燥しないように、除光液の使用頻度を控えたり、オイルを塗ったり、水分を補給したりすることが必要です。

二枚爪にならない対策は?

割れ爪と被ってしまうところが多いです。

保湿のケアを行う・爪を切った後に爪やすりで磨く・除光液の使用頻度を控える・栄養補給を意識する。

まとめ

今回は割れ爪に対してお伝えしていきました。

爪が割れてしまう原因は爪自体が脆くなってしまう事で割れやすくなっています。

実際割れても、痛みを伴う事はそこまでないので放置しがちですが、その放置が時には感染と言う重大な病気にも繋がることを頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。

二枚爪に関しても爪に意識を向けるだけで、爪のトラブルを大いにカバーできます。

当院では割れた爪や二枚爪に対して痛みを伴わずにケアすることが出来ます。

もし爪が割れている方やめくれてしまっている方がいらっしゃれば下記のHPからお気軽にご連絡下さい。

https://makizumehosei.com/

2022.3.11

皆さん、こんにちは。

3月に入って少し暖かい日も感じられるようになってきましたね。

しかし今年の2月の気温は10℃以下の日が過去最多と、とても寒い冬になったのではないかと思います。

そんな中で、体重の増加が止まらない方も多いのではないでしょうか?

自分の今の体重は、71キロと1ヶ月で1キロが落ちた状態です。

実際には、この1キロの体重が減ったり増えたりで自信を持って71キロとは言えないかもです。

現在は、NGフードを意識した食事を心がけつつ、

腹筋ローラー 15回・5セット

腕立て伏せ 25回・5セット

内転筋スクワット 30回・5セット

このメニューを1月より行っています。

体重が減るだけではなく、締まった体を作りたいので、頑張った結果を投稿できたらと考えています。

さて前回、ファスティングの重要性とファスティングにおける8つのルールの中の2つを解説させてもらいました。

続きを解説していきます。

ファスティングのルール

前回までは上記を解説しました。

NGフードは酵素を大量に使わないと体が消化できないと言う欠点があります。

更に、体内で腐敗すると免疫力の低下にも繋がりますので、ファスティング中のみならず、普段の食生活でも見直すことをおすすめします。

NGフード1 白砂糖

白砂糖の成分「ショ糖」は、ブドウ糖と果糖で構成されています。

このショ糖を体に吸収する際に、多くの酵素を使わないといけなくなりますので、ファスティング中は避けないといけません。

どうしても甘いものが摂りたい場合は、ハチミツなどの果糖を摂るようにしてください。

果糖は大腸にいる善玉菌の餌になり、腸内環境を整えてくれますのでおすすめです。

NGフード2 食品添加物

食品添加物は酵素の働きを妨げるのと、酵素の消費量が多く、できるだけ取らないことが重要です。

更に食品添加物とセットになるのが塩分です。

食品添加物の量が多くなるとそれに比例して、塩分の量も増えるものが多いです。

食品の裏などにある食品表示などをチェックする習慣をつけるようにしてください。

NGフード3 肉

動物性タンパク質の分解には多くの酵素を必要としますし、酵素が少ない人は消化不良を起こし腸内環境も悪くなります。

動物性タンパク質には、体にとってよい栄養素も含まれます。

取りすぎが良くないので、適量をお取りください。

色々な基準があるのですが、1日100gぐらいの目安に取ってください。

ジムなどで運動される方は、むしろ積極的に摂る様にしてください。

あまり運動されない方は、大豆でできたタンパク質を取る様にして下さい。

NGフード4 高G I食品

GI値は炭水化物などの糖の吸収の速さを表すものです。

G I値が高いと糖を吸収するスピードが速く、糖の吸収が早いと急激に血糖値が上がります。

G Iとは(グリセミック・インデックス)の略です。

高G I食品は、白米・うどん・白いパンなどの白い食べ物を目安にして下さい。

低G I食品は、玄米・雑穀・雑穀パン・ライ麦パン・蕎麦などは積極的にとりましょう。

NGフード5 過酸化脂肪質・トランス脂肪酸

過酸化脂肪質とは、脂肪が酸化した油になります。

スーパーなどで時間の経ったものや、スナック菓子などもここに含まれます。

また、日本ではマーガリンやお菓子などに使われるショートニングなどに含まれるトランス脂肪酸もこの酸化した油に含まれます。

NGフード6 生の植物の種

生の植物の種には酵素抑制物質が含まれているので、取り方が大切です。

小さな種は有害にならないのですが(いちご・きゅうり・オクラ・ナス・トマト)、大きな種は取らない様にしましょう(スイカ・みかん・りんご・梨)。

植物の種の中には、季節や気温などの条件がそろうまでは芽を出さないように、酵素を抑制させているのです。

芽が出るのには大量の酵素を使うので、適性の条件が揃うまでは芽が出ないようにしているので。

なので、芽が出る前の種には酵素を抑制物質が多く含まれているので、取らないようにしましょう!

玄米も発芽玄米の方がいいし、普通の玄米を取るのであれば水に24時間以上つけて

から炊くようにして下さい。

4、生野菜や果物から食べる

5、夕食は20時までに食べる

6、アルコールは控える

7、体の芯を温める

8、良質な睡眠を心がける

今回はここまで。

次回に5、6、7、8、のルールを解説していくのでぜひご覧ください。

2022.3.8

こんにちは笠原です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

猫背は見た目の問題だと思っていませんか?たしかに姿勢が悪いと実年齢よりも上にみられます。それだけではなく、肩こりや腰痛などを引き起こすのはもちろんですが、猫背は口呼吸になりやすくなります。また、睡眠の悩みの原因のひとつにもなります。

【猫背のデメリット】

①見た目が悪い

骨盤のズレによりお腹が出てしまったり、太ももの前側が張ったりします。

頭が前に出て口が開きやすくもなります。

②首や肩こり、頭痛の原因になる

頭は約5~6㎏の重さがあります。5㎝頭が前に出ると首には2倍の負担がかかります。

重い頭を支えるために首や肩の筋肉が常に緊張し、こりや痛みの原因になります。

③腕のしびれを引き起こす

背骨が反り肋骨が前に出ると呼吸する時に大事な横隔膜が上手く使えなくなります。

代わりに首や肩の筋肉を使って呼吸するようになるので、腕につながる神経が圧迫されてしまいます。

④尿漏れや腰痛のリスクが上がる

骨盤が過剰に前傾することで骨盤や背骨を支えるインナーマッスルが働きにくくなります。

このため腰痛のリスクが上がるだけでなく、骨盤を支える骨盤底筋群の機能も低下してしまいます。尿道をうまく締めることができなくなり、尿漏れのリスクも上がります。

⑤肩や股関節に痛みや不調が起こる

骨盤が前傾になると股関節や肩関節も本来の位置からずれてしまいます。そのため関節の動きが悪くなるのはもちろん関節のまわりを包んでいる部分や腱を挟み込んでしまい痛みにつながることもあります。

⑥免疫力の低下や歯周病の原因になる

唾液には消毒や殺菌効果があります。猫背を引き起こす交感神経優位の状態になると唾液の分泌が減少します。そうなると口の中で雑菌が繁殖し、免疫力低下や歯周病につながります。

⑦腸内環境が悪くなる

猫背で交感神経優位になると胃酸の分泌も減少します。タンパク質は胃酸により分解され小腸で吸収されますが、胃酸が少ないとうまく消化吸収できません。これが悪玉菌のえさになり、腸内環境悪化のもとになります。

⑧睡眠障害を引き起こす

睡眠時には副交感神経優位になることが大事ですが、交感神経優位な状態から抜け出せないと安眠できなくなります。猫背だと「寝つきが悪い」「夜中に起きてしまう」なども起こりやすくなります。

見た目の問題だけでなく、猫背だと様々な問題が起こる可能性があります。

ではどうすればいいのか?

当院ではモルフォセラピーという整体でお身体の歪みやズレを矯正します。

そしてセルフケアとしてストレッチや日常生活で気を付けることなどをお伝えして、猫背を改善していきます。ストレッチポールを使った運動もお伝えしています。

さて、私は2月23日にフルマラソンを走りました。埼玉・栃木・群馬の三県境にある渡良瀬遊水地まで行ってきました。家から会場まで2時間半かかりました。

3時間切りを目指しましたが、強風で後半失速してしまい、3時間1分30秒くらいでした(;^_^A

久しぶりに3時間切りのペースで35㎞くらいまで走れて楽しかったです。後半の失速をなくすために今後は筋トレも行っていきます!まずはプランクとスクワットを続けます。けが予防にストレッチも継続していきます。

次回は4月のかすみがうらマラソンにエントリーしています。そこで3時間を切れるように頑張ります!!

2022.3.8

息苦しさと肩こりは関係がある?

肩がこって息も苦しくなるという経験をしたことがある方は少なくないと思います。

その感覚、実は正常です!!!

息苦しさと肩こりには関連性があるのです。

今回はその関連性や対処法について紹介していきます。

息苦しいときは筋肉への栄養が不足し筋肉がこる

筋肉は収縮する時にエネルギーを使います。

さらに、収縮するときだけではなく緩める時にも筋肉はエネルギーを使います。

息苦しくて呼吸が浅くなっている時は、血液中の酸素濃度が低下するので筋肉が緩むために必要なエネルギーの不足や、筋肉の血行不良による疲労物質の蓄積による痛みが発生するのです。

浅い呼吸は自律神経の乱れを引き起こし肩こりを誘発する?

呼吸は自律神経とも深く関係しており、正しい深呼吸をすることで、副交感神経が働き身体全身の緊張が緩和されリラックス出来ます。

逆に浅い呼吸だと副交感神経が上手く働かないので、身体が全身が緊張して肩こりや、腰の張り、疲れやすいなどの様々な症状を出していきます。

おすすめの呼吸のリズム 三三七拍子

①3秒間で息を吸えるだけ吸う

②3秒間息を止める

③7秒間で息をゆっくり吐く

このリズムで呼吸をすると普通に深呼吸するよりもリラックスできるのでやってみて下さい。

呼吸に必要な筋肉とは?

呼吸に関与する筋肉を呼吸筋と言います。

代表的な呼吸筋はお腹と胸部を隔てる横隔膜や肋骨の間にある肋間筋、肩こりに関係がある胸鎖乳突筋です。

なかでも横隔膜はかなり重要な筋肉で、横隔膜の動きを良くすることが呼吸を良くすることに繋がります。

この横隔膜ですが、身体的、心理的、環境的ストレスで自律神経のバランスが崩れ、交感神経優位になると、横隔膜の動きが悪くなり、「胸式呼吸」になってしまいます。

「胸式呼吸」は「腹式呼吸」に比べ、酸素の入れ替えが半分ほどに減ってしまいます。

そのため、息苦しさなどの症状が出てくるのです。

胸鎖乳突筋と肩こり

胸鎖乳突筋は耳の後ろの突起(乳様突起)から鎖骨と胸骨についている筋肉です。

この筋肉は呼吸を補助する筋肉で、硬くなると息の吸いづらさやストレートネックを引き起こします。

ストレートネックは首から肩にかけての筋肉への負担が増大するので、肩こりに繋がって行きます。

胸鎖乳突筋が硬くなることで以下の状態になりやすくなります。

・呼吸が浅くなる

・首、肩のコリ

・首と顎が前に出てくるような姿勢になる。

・顔の浮腫みが出やすくなる。

・巻き方になる

・目が疲れやすくなる。

・睡眠の質が低下し目覚めが悪くなる。

胸鎖乳突筋の状態を良くすることで、呼吸以外にも様々ないい影響を与えます!

息苦しさ、肩こりの対処法

前述したとおり、呼吸する筋肉が上手く機能しなかったり血流が悪くなったりすると、筋肉が硬くなり息苦しさ、肩こりの症状が現れます。

そうなったときの改善方法を紹介します。

・お風呂に長く浸かる

具体的に言うと15分くらいが目安です。

お風呂に入る事で一時的に身体が重力から解放されます。

また、リラックス効果も期待できます。

電気を消して目を閉じて浸かることでリラックス効果を高めることが出来ます。

・週に一回強度の高い運動を行う

強度の高い運動というと、ハードルが高いと思われる方もいると思いますが、筋トレや、スポーツなどでOKです!

有酸素運動もオススメではありますが、代謝を良くしたり筋肉をつけたりすることで筋肉が疲労しにくくなるので、その効果が期待できる筋トレ、スポーツを是非行って下さい。

・深呼吸をする

当たり前ですが、呼吸をする筋肉は呼吸をすることで鍛えられます。

そして、普段の呼吸と深呼呼吸は使っている筋肉が異なります。

普段の呼吸に加え、深呼吸をする時間をとることで、呼吸に関する筋肉がバランスよく鍛えられるので意識して取り入れてみて下さい。

肩こり息苦しさで悩まれているのであれば是非これらのことを実践してみて下さい。

もし、異常を感じるのであれば早めに治療をした方がいいので、一度当院までお問い合わせください。

2022.2.27

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

寝たくても寝れない時ってありますよね。「朝早いのに全然寝れない」「しっかり寝たのにスッキリしない」と感じる人は多いと思います。

おそらくその原因は、入眠が上手く出来ていないか、入眠をするための環境が悪いかです。最高な入眠を手に入れて良質な睡眠が出来るようにしていきましょう。

・体温の重要度

人間は恒温動物であり体温を一定に保っております。更に、人間はサーカディアンリズムの影響を受けております。サーカディアンリズムの影響で、多少の日内変動があります。

日内変動は1日に中で、0.7℃ぐらいの変化があります。

なぜ、日内変動があるのでしょうか?

日中は活発に動けるように体温が高く、夜はゆっくりと休めるように体温が低くなります。

サーカディアンリズムが崩れると、睡眠に悪影響を及びます。

つまり、内因性リズム(体内時計)と外界の時間が同調できていないからです!

同調させる方法として、

①光による明暗(昼と夜)区別

②社会的因子(家庭・学校・仕事・遊び)

③食事(朝・昼・夜)

④身体的運動

⑤環境(温度・湿度・騒音・振動)

が挙げられます。

・熱放散で深部体温を下げる

皮膚温度を上げて、手足にたくさんある毛細血管から熱放散させることで、

効率的に深部体温を下げることができます。

ポイントとしては、

睡眠中に深部体温が下がり、皮膚温度が上がっている!です。

・体温は「上げて→下げて→縮める」ことが大事!

皮膚温度と深部体温の差が縮まることが入眠に入るためには大事です。

①覚醒時は体温を上げてパフォーマンスを上げる(スイッチON)

②皮膚温度を上げる(ON)→熱放散する

深部体温が下がる(OFF)→入眠する

③最初の90分(ノンレム睡眠)はしっかりと体温を下げる(OFF)→眠りの質を上げる

④朝が近づくにつれて体温が上昇する(ON)→覚醒する

・睡眠のクオリティUPさせる方法

~体温スイッチ~

①就寝90分前の入浴

・入浴が難しい場合はシャワー(すぐに寝たい時)がベスト

・普通浴よりも温泉浴(炭酸泉やナトリウム泉)の方が深部体温は大きく上がる

②足湯~熱放散力~

・靴下を履くと眠気が逃げる

①就寝90分前の入浴

皮膚温度と深部体温の差を縮めることが大事!は伝えましたね。

その方法が、入浴で行えます。

入浴は深部体温を動かすスイッチです。

※睡眠前の軽い運動も体温上昇効果があります。しかし、交感神経に刺激が入りやすくなります。

入浴をして、体温が一時的に上がることが重要です。

深部体温が上がった分だけ大きく下がります!

上がった深部体温は90分ぐらいかけて深部体温を下げていきます。

皮膚温度との差が縮まりスムーズに入眠ができるようになります。

・入浴が難しい場合はシャワー(すぐに寝たい時)がベスト

シャワーだけだと深部体温は入浴時よりも上がりにくいです。

つまり、短い時間で深部体温と皮膚温度の差を縮められます。

・普通入浴より温泉浴(炭酸泉やナトリウム泉)の方が深部体温は大きく上がる

温泉浴の方が深部体温は上がります。かつ、熱放散後の深部体温の変化も大きいです。

睡眠の第1周期のノンレム睡眠の振り幅の大きい(黄金のノンレム睡眠が出現)です。

睡眠のことを考えたら、炭酸泉がオススメ!

※ナトリウム泉(発汗による水分の放出・入浴前後の血流量の変化が大きい)は入浴後の疲労感が強い

炭酸泉は、疲労感が少ないです。

②足湯~熱放散力~

熱放散の即効性があるのは足湯です。熱放散にアプローチをするからです。

熱放散を主導としている部分は、表面積が大きくて毛細血管が発達している手足です。

睡眠はとりたいけど時間がない人向けです。

・靴下を履くと眠気が逃げる

靴下を履いたまま寝てしまうと、足からの熱放散が妨げられてしまいます。

つまり、深部体温が下がりにくく、眠りの質を悪くします。

※冷え性の方は、熱を作る体つくりを行いましょう

いかがだったでしょうか?

入眠の質を上げて快適な睡眠を手に入れましょう!

2022.2.16

皆さんこんにちは!

去年はコロナの中、自粛生活が続き大変でしたね。

気が緩みがちにはなりますが、引き続き感染対策はしっかりと行いましょう。

私事ですが、去年の12月で結婚1周年を迎えました。

結婚式や結婚記念旅行にも行けていないので、今年中に行えればと考えております!

さて今回は陥入爪についてお伝えしていこうと思います!

・陥入爪とは?

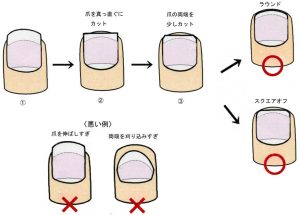

上記の画像を見て頂くと分かるのですが、爪の周りの皮膚が盛り上がってしまい、爪が埋もれている状態です。

よく深爪をしている方に見受けられます。

爪のサイドが皮膚に埋もれている為、端を切り残すことが多々あります。

そうすると何が起こるかというと、爪の端がトゲとなり盛り上がっている皮膚に食い込んでしまいます。

食い込むことで痛みを伴ったり、修復・炎症を繰り返すことで肉芽といってその部分が腫れ上がったり瘤みたいなのができることがあります。

・陥入爪の原因とは?

上記の写真のように深く爪を切ってしまうことが陥入爪の原因となります。

巻き爪でもお伝えしましたが、爪と皮膚はお互い拮抗した力を加えあっています。

深爪をして爪の面積を小さくしてしまうと、そもそもの爪が皮膚に加える力の値が小さくなってしまい、皮膚が爪に対して加える力の値が大きくなり皮膚が爪の周りを覆ってしまい陥入爪の出来上がりとなってしまいます。

例えば夏のプールを思い出して頂いて、水が皮膚で発泡スチロールと人間が爪だとします。

面積が大きい発泡スチロールに乗ると水の中には若干沈みますが、水没はしませんよね?

ところが面積が小さい発泡スチロールに乗ると水の中に沈んでしまいますよね。

このようにお互いが拮抗して力を加えあっている中で、どちらかの面積が小さくなってしまうとバランスを崩してしまうということです。

・陥入爪にならない対策は?

上記の画像はスクエアカットといい、白い部分を2~3mm残して四角く切り、角を丸くする方法があります。

以外と爪の切り方というのは私も含め、教わったことがありません。

学校でも教えてはくれませんし、親も切り方を知っていないと教えてはくれません。

爪に悩みがないと意識を向けることは難しいですが、周りで爪に意識を向ける人が一人でも増えて頂けると、今後爪の悩みで困る人が少なくなります。

このブログを見た方は、是非今日から切り方を改めてもらいご家族・恋人・友人・知人にお伝えしてあげてください。

・まとめ

今回の陥入爪に対してはご理解頂けましたか?

陥入爪になる原因として一番多いのが深爪です。

学生さんの爪を確認してみると、深爪をしている子が多いです。

しかも驚きだったのが、深爪を深爪だと思っていない子が多かったのです。

私「これ深爪になってるね」学生「えっこれ深爪だったんですか」

このように知らず知らずの内に深爪になっている現状があります。

学生のうちから深爪をしていると、今後大人になったときに見た目も悪くなりますし大変な思いをするリスクも大きくなります。

ブログを見た方は、爪の切り方を変えて頂きそれを周囲に広めてあげてください。

広めることにより、少しでも悩みから解放&予防できる方が増えてきます。

人間という生き物は痛みがないと緊急性が低くなるので、後回しにします。

とはいえ、気軽に爪を診てくれるところも実際多くはないですし、そのために時間を使うのは勿体ないと感じる方が大半だと思います。

そこで当院では爪専用のホームページから、LINEを使用して無料相談を行うことが出来ます。

LINEにて爪の写真を送って頂くと、その画像を見てどうなっているかを確認することが出来ます。

下記にURLを載せておくので、クリックしてみてください!

https://makizumehosei.com/

2022.2.13