ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

X脚でもO脚でもないXO脚とは?

こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の藤川です。

今回のブログはXO脚について書いていきます。

X脚やO脚と比べ効き馴染みがないかもしれないですが、意外と当てはまる方も多いので注意が必要になります。

XO脚とは?

XO脚は、脚を閉じた状態で直立した時に、左右の膝から上はくっついているのに、膝から下が外側に曲がっていて、なおかつ左右の内くるぶしはくっついている状態になります。

聞き馴染みがあるX脚は直立した時に、左右の膝がくっつくが、左右の内くるぶしは離れる状態になります。

O脚は直立した時に左右の膝がくっつかない状態になります。

XO脚チェック

チェックの方法は簡単です。

脚を閉じた状態で、直立します。

その状態で、「太もも」「膝」「ふくらはぎ」「くるぶし」が左右くっついているかを確認します。

XO脚の場合、太もも、膝、くるぶしがくっつきますが、ふくらはぎが離れます。

正常な下半身の場合この4点がくっつくので、つかないところがある場合X脚、O脚、XO脚のどれかに当てはまります。

XO脚の原因

殿筋の筋力低下→内転筋の筋力低下→XO脚

殿筋はお尻の筋肉のことで、内転筋は太ももの内側にある筋肉のことを指します。

内転筋が上手く使えないと、O脚が進んでいきます。

また、殿筋の筋力が低下すると、殿筋が使えない代わりに、太ももの筋肉を使う様になります。

太ももが使えているうちは大丈夫ですが、そのうち太ももに負荷が溜まっていくので、太ももの筋肉が上手く使えなくなります。

その結果太ももを内側にねじる動きが生じ、XO脚となってしまいます。

歩き方

骨格のズレ

骨格のズレがあると左右のバランスが崩れ筋肉が上手く使えなくなります。

特に、臀部や内転筋は骨盤からついてくる筋肉になります。

骨盤のズレがあると殿筋や内転筋が上手く使えなくなり、XO脚を助長します。

XO脚改善方法

筋力トレーニング

殿筋は大きく分けて三種類に分けられます。

その中でもXO脚を改善させるのに必要になってくる殿筋は、大臀筋と中殿筋。

この筋肉をトレーニングすると内転筋もしっかりと動くようになります。

それと並行で内転筋のトレーニングもすることでより、XO脚が改善されるので同時並行でやっていきましょう。

柔軟

左右のバランスを整えるにはトレーニング以外にも、柔軟が効果的です。

XO脚を改善させるには緩めるべきところと過度に柔軟しすぎない方が良い所があります。

そこだけは注意が必要になります。

特に内転筋に関してはトレーニングで閉めている部分なのでストレッチで緩め過ぎないように注意下さい。

いかがでしたか?

今回はXO脚について書いていきました。

O脚だと思っていた方でも実際にXO脚だったという方もいたと思います。

トレーニングや柔軟をしてよりキレイかつ強い下半身を作って下さい!

2022.7.11

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今回は、「ミネラル」についてブログを書きます。

・体水分について

成人の場合、水分が体重の50~70%を占めています。この水分量は年齢を重ねるごとに減少し、新生児では70~80%だったものが高齢者では50%程度まで減少します。水分は体内で様々な役割をしていて、体温調節をしたり筋肉を動かす働きをしたりするほか、血液として栄養素を全身に運んだり、汗や尿として老廃物を体外に出すなど重要な役割を担っています。成人の場合、1日2~2.5ℓの水分を失っており、運動をすることの量はさらに増え、失った水分を摂取しなければ生きていけません。しかしバランスに気をつけていても、水分摂取はあまり気にしていないという方は多いのではないでしょうか?水分を摂っている方だと言われる方も実は水分が体内から出ている可能性もあります。

・水分補給の重要性

ダイエットや健康づくりのため運動をしている方、運動をするとき意識的に水分を摂取していますか?運動時には体温が上昇し、日常生活よりも多くの汗をかくため水分を多く消費します。特に夏の気温が上昇する為、より多くの水分が失われます。また、冬は夏と比較して乾燥して汗が蒸発しやすいので、自分では汗をかいているという自覚が少なくなりがちです。真夏以外のシーズンでも安全に楽しく運動するために、水分摂取を意識しなければいけません。運動前後の体重減少量が2%以上になると、持久力や判断力が低下し、さらにひどい場合には体温調節がうまくできず熱中症に陥る恐れもあります。

・適切な水分摂取量

運動で脱水傾向になっていないかどうかをチェックするには、運動の直前・直後に体重を測定することが重要です。一度はかってみて自分の水分摂取量の見直しをしましょう。このときの体重測定のポイントは2つあります。

1.運動前後で同じ服装で体重をはかること

2.運動後の測定時ではしっかりと汗を拭いて体重をはかること

測定した体重が運動前より2%以上減っていないか?逆に水分を摂取しすぎて体重が増えてしまっていないかを確認しましょう。

・水分摂取のポイント

水分摂取の方法にはいくつかのポイントがあります。以下のポインに注意し、水分摂取を行いましょう。

1.こまめに

一度にたくさんの水分を摂取してもうまく吸収することができません。こまめに少量の水分を摂取するようにしましょう。

2.意識的に

「喉が渇いた」というタイミングでは体水分量が不足する可能性が高くなります。運動時は意識的に水分摂取を行うようにしましょう。

・運動した後も

激しい運動をした直後や翌日は体水分量が減少します。特にこまめな水分補給を行い、リカバリーを行いましょう。

・ミネラルを補給しましょう

ミネラルとは?

人間の臓器や細胞の活動をサポートしたり歯や骨のもとになるとても重要なはたらきがあります。特に不足しがちなミネラルを摂るようにしましょう。

不足しやすいミネラル

1.カリウム

血圧を調整する働きがあります。また、体の中の細胞の浸透圧を一定に保つ働きもあります。不足すると脱力感や食欲不振などの症状が出ます。野菜類や海藻類、果物類に含まれます。

2.カルシウム

歯や骨を作る働きがあります。不足すると骨粗鬆症になります。小魚や乳製品に含まれます。ビタミンDと一緒に摂取できるといいですね。ビタミンDが不足するとカルシウムの吸収効率が落ちてしまいます。

3.鉄

赤血球の中で酸素を運搬してくれます。不足すると貧血になります。肉や魚介類、緑黄野菜に含まれます。

4.亜鉛

体内の酵素の材料となります。不足すると味覚障害が引き起こされます。牡蠣や肉類、ナッツ類、海藻類に含まれます。

参考にしてみて下さい!

2022.6.17

皆さん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

梅雨入りをして、天気が悪く私にとっては嫌な時期になりました。

じめっとしていて、洗濯物も乾きにくく、水分不足になりやすいからです。

この時期に不調などが出やすい方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、低気圧による頭痛のメカニズムをお伝えできればと思います。

まず低気圧って何?

低気圧とは、周囲よりも気圧が低い状態を言います。

等圧線で囲まれた所ですね。(等圧線とは気圧の等しい場所を結んだ線の事を言います)

よく天気予報などで白いウネウネしている画像の事ですね。

特徴としては反時計回りに風が中心に向けて吹き、上昇気流が発生します。そうすると雲が出来やすくなり、雨が降ります。

簡単にまとめると空気の圧力が弱まる事ですね。

では、低気圧がどの様に身体に影響を出すのか?

この地球上では、あらゆる物体は全方向から常に気圧を受けています。

人間が潰れないで生活出来ているのは、身体の内部から同じ力で押し返しているからです。

分かりやすい例で言うと、開封していないポテトチップスを登山などで持って行くとパンパンに膨らみますよね?

人間の身体でも同じようなことが、常日頃行われています。

人間の身体の中には臓器・血液・神経・骨・細胞など色々なものが存在しています。

なのでポテチの袋の様に単純に膨らむという訳でもないのです。

気圧の変化を感じ取るのは内耳という耳の奥にある器官です。

内耳はセンサーの役割を担っています。

この情報を脳の中枢にある自律神経(交感神経・副交感神経)に気圧の変化を伝えています。

自律神経という言葉をよく聞くと思います。自律神経は交感神経と副交感神経の総称名です。

ポテチと同じで低気圧になると外からの圧力が減るので、血管が膨張します。

そうすると内耳が自律神経に情報を伝え、血管を収縮させるために交感神経が優位に働きます。

逆も同じで、高気圧の際には外からの圧力が高くなるので血管が収縮します。

そうすると、副交感神経が優位に働き血管を拡張させます。

この様にしっかりと自律神経の働きが正常であればなんら問題もありません。

しかし、現代の生活や仕事の環境を見てみるとストレスを強いられる場面が多く、交感神経と副交感神経のバランスがとても悪くなっている方が多いです。

気圧の変化があった際に、上記の切り替えが行えないと血管が拡張しすぎて周りの組織を圧迫してしまう事で頭痛に繋がります。

対処法は?

まずは身体の調整を行う事が大切です。

自分で行う事には限界があります。

自律神経を整えるには、当院で行っているモルフォセラピーの考えから、お腹の調整であったり胸椎と言う交感神経の出本の部分をしっかりと戻してあげるだけでも、自律神経が整いやすくなります。

セルフケアとして行えることは、規則正しい生活リズムを崩さないこと。

生活リズムが崩れるだけでも自律神経のバランスは乱れやすくなります。

湯船にゆっくりと浸かり、睡眠時間を確保することをおススメします。

因みに、お風呂に入ってから1時間30分後辺りで副交感神経が優位に働きやすくなるので、そのタイミングで寝るとより良い睡眠が出来ますよ!

しかしスマホでYouTubeなどを長時間眺めていたりすると、ブルーライトにより覚醒状態に陥りやすいのでせっかく副交感神経優位に働いていた身体が交感神経優位になり、睡眠不足に陥り自律神経のバランスを崩しかねないので、行っている方は今すぐに改めましょう!

女性の方は男性に比べて自律神経によりホルモンバランスの調整を行っているので、意識して生活をして頂いた方が、その他の身体の不調も出にくくなるので今一度ご自身の生活を見つめ直してみて下さい。

2022.6.8

脊柱管狭窄症

今回は脊柱管狭窄症についてのブログになります。

みなさんは脊柱管狭窄症という言葉を聞いたことがありますか?

聞いたことがあるよって方が多いと思います。

では、実際に脊柱管狭窄症って何?って聞かれたときに答えられない方も多いと思います。

今回のブログをご覧になった方が脊柱管狭窄症って何なのか答えられるようになるのが僕の目標になります!!!

それでは、さっそく解説していきます。

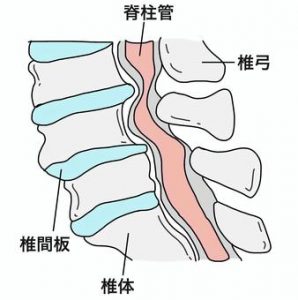

まず脊柱管狭窄症は脊柱管が狭窄されて引き起こされる症状のことです。

脊柱管とは背骨にある脊髄を通す管になります。

この管が狭くなると、中に走っている脊髄を圧迫して、下半身に痺れや痛みを出したり、下半身に力を入れにくくなったり、進行すると便秘や頻尿、尿漏れ、残尿感などの排便排尿障害を引き起こします。

特徴的な症状で間欠性跛行というものがあります。

これは、しばらく歩くと痛みや痺れが出てくるが、前かがみになって休むと楽になる、少し休憩すると歩けるようになるという症状です。

このような症状を感じる方は脊柱管狭窄症を患っている可能性があります。

脊柱管狭窄症の罹患者は50歳代から徐々に増え始め、60~70歳代に多くみられます。

高齢者の10人に1人は腰部脊柱管狭窄症を罹患しています。

脊柱管狭窄症の治療法は保存療法と手術療法に分けられます。

保存療法では、局所麻酔剤を注射して神経の感覚を鈍らせる神経ブロック、鎮痛剤を用いて痛みを軽減させる、薬物療法、コルセットなどをして腰の安定を図る、装具療法、腰回りの筋肉を強化したりストレッチで柔らかくしたりするリハビリテーションなどがあります。

高齢者であれば手術した際のリスクが高くなるので、保存療法で治療することが多いですが、症状が重い患者さんは手術を検討します。

脊柱管狭窄症に似ている症状

腰部椎間板ヘルニア

背骨と背骨の間にあり、クッションの役割を果たしている「椎間板」が、加齢などによって形を崩し、神経を圧迫する病気です。

腰や臀部、下半身に痛みや痺れが現れます。

糖尿病性神経障害

原因は明らかになっていませんが、高血糖状態になるとソルビトールという障害を引き起こす要因となる物質が神経細胞に蓄積され、神経が障害される。

症状としては痛みや痺れ、ピリピリ感で、進行すると神経は機能を失うので、感覚が鈍くなります。

坐骨神経痛

坐骨神経と言う人体最大の末梢神経がなんらかの理由で障害され、お尻から下半身にかけて痺れや痛みを呈する症状。

脊柱管狭窄症との見分け方は、前屈した際に痛みが強くなるのか弱くなるのか、前かがみや、前屈位で症状が弱くなるのか、変わらないのかなどで判断していきます。

脊柱管狭窄症の予防法

まず一番大事なのが腰に負担をかけないこと。

腰に負担がかかる事としては長時間同じ姿勢でいることです。

僕も仕事がら長時間同じ姿勢をとらなければいけない日があります。

その際は30分に一回は姿勢を変える為に一回立ち上がったりトイレにいったりしています。

これは30分に一回が出来ない方は一時間で一回でも良いのでマストで行って下さい。

適度に運動する事も脊柱管狭窄症を予防するのに効果的です。

脊柱管狭窄症は椎間板のズレや背骨の変形によって引き起こしやすいので、その骨周辺の筋肉を柔らかくする為にも背骨周りの筋肉をしっかり使用して行きましょう。

また、運動がしっかり出来ていると疲労物質も流れやすいのでつかれにくい身体を作る事が出来ます。

どんな症状病気も一度患うと完治までに時間がかかります。

今回のブログをご覧になってくれた皆さんが脊柱管狭窄症について知り、脊柱管狭窄症の予防をしてくれると嬉しいです。

それでは今回のブログは以上なります。

次のブログでお会いしましょう!

2022.6.4

皆さん、こんにちは。

前回のブログでは小児肝炎ウイルスが流行し始めているお話をさせて頂きましたが、また新たに感染症が出てきているのをご存じでしょうか?

サル痘と言う、然痘に似た症状の感染症がイギリスで流行している模様です。

コロナが日本では落ち着きを見せている中で、このような感染症が次々と出ていることはとても恐ろしいことです。

しかし、一番の今日はその知らない病気をそのままにしておくことです。

病気を知れば対象方法も分かってきますし、怖がらなくてすみます。

なので、今回は「サル痘」について解説していきます。

サル痘

サル痘のヒトへの感染事例が初めて報告されたのは、1970年のザイール現在のコンゴ民主共和国で発症が確認にされたみたいです。

それ以降アフリカ全土にかけての熱帯雨林地域で、サル痘のヒト感染事例の報告があったようです。

コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、カメルーン、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、コートジボワール、リベリア、シエラレオネ、ガボン、南スーダンと広がっていき、1996-1997年にはコンゴ民主共和国で大規模発生がありました。

2003年には、アフリカからアメリカ合衆国に輸入されたペットのげっ歯類がサル痘に感染しており、ペット業者が同じくペットとして販売していたプレーリードッグに感染が拡がりました。これらプレーリードッグを飼育した飼い主など数10人が感染し、同国の広範囲の州で患者が発生しました。

簡単に説明するとサル痘というのでお猿さんが持っている病原菌かと思いますが、現実にはリスなどのげっ歯類が自然界では宿主になるようで、天然痘に似た症状を伴う急性発疹性疾患です。

リスやプレーリードッグにかまれると、急に皮膚があれてしまうようです。

サル痘の名前の由来は実験用のお猿さんから感染症が検出されて分かったことから、サル痘とういう名前になったようです。

潜伏期間は5~21日(通常は6~13日)で、致死率は数%~10%と高くはありません。

致死率が高くないのは、すごく安心できますね

前回の小児肝炎は死亡例や、肝移植などの怖い話もあったので良かったです。

初期症状は、発熱、悪寒、背中の痛み、筋肉痛、リンパ節の腫れ等があります。

発熱後1~3日で特徴的な発疹が顔や四肢に現れ、口の中や性器、目にも発疹が現れることがあります。

臨床的には天然痘と区別が難しいようです。

しかし、天然痘の死亡率は20-50%ととても高いので、そこは安心できますね。

ヒトからヒトにも感染するみたいです。

ベルギーでは、男性の同性愛者のイベントに参加した数名からこのサル痘が検出されているみたいで、人から人に感染することも示唆されているようです。

発熱があるのは今の時代いいことではないですよね。

すぐに鑑別できるように、なってほしいですね。

予防方法

発熱後に体に発疹が出るようであれば、直ちに医師の診察を受けてください。

現実的に熱があればすぐに医療機関を受診すると思いますが。

・症状のある人の飛沫・体液等との接触を避ける。

・サル痘を保有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類(死体を含む。)との接触を避け、野生の狩猟肉(ブッシュミート)を食べたり扱ったりすることを控える。

・石けんと水、またはアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行う。

色々調べるとこのような対策しか乗っておらず、ここで言える事は予防方法が無いのではないでしょうか?

まとめ

現行では、松野官房長官が日本で流行することは無いと断言しているので、僕も大丈夫だと思っております。

なぜならば、日本はジェンダーの問題が根強くあり、同性愛者のパーティーは開かれる傾向にないからです。

僕の知らないところで開催されているかもですが、今のところ日本では大丈夫なんじゃないでしょうか?

なんの根拠もないですが、対象方法を調べての見解です。

前提として僕が同性愛者の方を否定しているのでは無いことを理解してください。

世界ではまだまだ色々な感染症がある中で、今までは報告が無かったものまで報告をしなければいけない時代になっており、昔から感染症はいっぱいあったのだと考えられます。

何も怖がる心配は無く、情報を知ることを続けていきましょう。

今回のように世界でおきているニュースを取り上げられればと思います。

宜しくお願い致します。

2022.5.25

こんにちは!古谷です。

今回も前回の便秘パート1に引き続き便秘についてお伝えします。

今回は「栄養と便秘」、「なぜ?」疑問についてお伝えしようかと思います。

栄養の話に入る前に腸内細菌の話から始めます!

大腸の中には、1000種類100兆以上ともいわれる腸内菌(善玉菌や

悪玉菌)がいます。善玉菌は、主に小腸から送り込まれた糖の未消化物の分解をし、発酵させます。代表的な善玉菌はビフィズス菌や乳酸菌です。

・主な働き

腸の運動を促して便通を良くします。

悪玉菌の繁殖を抑えます。

免疫力を高める働きがあります。

悪玉菌は大腸菌、腸球菌、ウェルシュ菌などがあります。悪玉菌はアミノ酸を分解し、有毒ガスを作ります。これは発酵ではなく腐敗です。ガスには悪臭があり、おならや便で排出されますが、ほとんどは吸収されて血液に溶け込みます。それらの有毒な成分は、肝臓で解毒されます。

この両方の菌のバランスは、抗生物質の使用や老化などで崩れます。

次に「栄養」についてお伝えします!

食物繊維の摂取不足が原因

食物繊維の摂取量を適正化することで症状が改善する。食物繊維の摂取目標量は、男性21g以上/日、女性18g以上/日です。

食物繊維とは?

「人の消化酵素で分解されない食物中の総体」と定義されている。水に溶ける水溶性食物繊維と、溶けない不溶性食物繊維に分けられる。

水溶性は、果物や野菜に含まれるペクチン(細胞や組織を支えるもの)、昆布やわかめのヌルヌルの成分のアルギン酸(ミネラルと塩を形成し、ゆるやかなゼリー状となり細胞間隙を満たす)がある。

不溶性は、植物の細胞壁を構成しているセルロースやヘミセルロース、リグニンがある。カニやエビの殻に含まれるキチンも不溶性である。

食物繊維の吸収と働き

水溶性は、水に溶けやすく水に溶けるとゼリー状になる。働きは、小腸での栄養素の吸収の速度を緩やかにし、食後の血糖値の上昇を抑える効果がある。コレステロールを吸着し体外に排出することで血中のコレステロール値を低下させる。ナトリウムを排出する効果もあるので、高血圧を予防する効果もある。食物繊維は低カロリーで肥満の予防になるので、糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化(生活習慣病)などの予防にも効果がある。

不溶性は、水分を吸収して便の容積を増やす。便が増えると大腸が刺激され、排便がスムーズになる。有害物質を吸収させて、便と一緒に体外に排出する。腸をきれいにして大腸がんのリスクを減らすことができる。

どちらの食物繊維も大腸内の細菌により発酵・分解され、ビフィズス菌の餌になるため善玉菌が増え、腸内環境が改善される。

食物繊維を多く含む食事

海藻類、野菜や殻類、豆類、キノコ類、芋及びでん粉類に多く含まれる。

特に納豆は水溶性と不溶性な食物繊維がバランスよく含まれている。

(例)こんにゃく、きくらげ、海藻類が多い、ひじき、切り干し大根、納豆

最後に「なぜ?」疑問についてお答えします。

便が詰まりやすい位置

腸の構造は、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸の4つの部位に分けられます。特に詰まりやすい部分が下行結腸とS状結腸です。お腹の左側です。腸の捻じれやすい部分だからです。

なぜ蠕動運動が弱くなるの?

便秘パート1でもお伝えしましたが腸の動きは蠕動運動(一定方向に動かす)で内容物の移送を行っています。

蠕動は、自律神経(副交感神経が動きを促進、交感神経が動きを抑制)に支配されています。神経堤に由来する迷走神経の節後繊維である。腸管神経叢(アウエルバッハ神経叢とマイスナー神経叢)が腸管の輪状筋及び縦走筋を支配している。このため意識的に蠕動運動を活発にさせることはできません。

我慢をせず、水分をしっかりと摂ることが大事です。

なぜ運動不足だと便秘になりやすい?

筋肉の緊張(長時間の同一姿勢)で、血流が滞って肩こりが起こるのと同じで、腸も運動不足だと硬くなって動きが鈍くなります。身体を動かすことで、腸も伸縮したり揺さぶられたり刺激を受け、血流も増え蠕動運動の活発化に繋がります。また、排便でいきむ時には、腹筋が関わります。運動不足で腹筋が衰えると、便を押し出す力が弱くなります。

運動と腸内環境と関係

腸管の重要なエネルギー源の1つである酪酸菌(全身の免疫機能を調整する)を生成する菌が運動することで増えるらしいです。アスリートなどの運動している人の方が、一般の人より多いとデータでも出ています。運動をすることで腸内環境が改善されます。

便秘改善に役立てて頂ければと思っております!

2022.5.17

みなさんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

最近寒暖差が激しく、体調が崩れたり服装で悩んだりして大変ですよね。

一定の生活リズムを保ち、体調を崩さないように気を付けて生活していきましょう。

梅雨の時期も近づいてきましたので、夏よりも水分補給を意識して行い、血液循環を低下させないようにするだけでも、頭痛の頻度や痛みの程度を下げることが出来るので是非行ってみて下さい。

さて、今回は日によって出る色の変わる小便の違いについて書いていこうと思います。

小便の色の違いで健康状態が分かる?

皆さんは一日に一回は必ず小便を出すと思うのですが、色のチェックは行ってますか?

以外と見ているようで見ていないと思います。

そもそも色の違いで身体がどうなっているかまでは把握できていないと思います。

日頃から観察を行い、今自分の身体の中で何が起こっているのかを把握することはとても重要になってきます。

そこで、色別にどの様な状態なのかをお伝えしていきます。

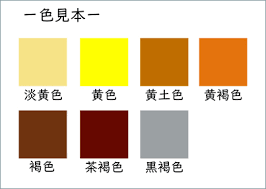

健康な方の尿の色は淡黄色や淡褐色になります。

人間は腎臓で血液を分解した時に代謝物として出てくる、ウロビリンと言うのが出ます。

このウロビリンが淡黄色・淡褐色の色の正体です。

これは常に一定量排出されていて、体内の水分量によって変化します。

水分の摂取量が多いと、体内の水分量が多くなり薄く透明に近づきます。

逆に水分の摂取量が少ないと、体内の水分量が少なくなり濃い色合いになります。

しかし、よく朝の小便を確認してみると濃い色の尿が出ることがありますが、人間は寝ている間は尿を出さないようにして、濃縮しているので濃くなるのは当たり前の事です。

色が濃いからと言って病気だ!と心配になることはありません。

しかし、回数を重ねても濃い色が続くようであれば、脱水気味になっているので注意しましょう。

色が濃い時はいつもより水分を取るようにしましょうね。

ビタミンB2が入ったビタミン剤を飲んだ時、尿はより鮮やかな黄色となります。

色の悪い順にまとめてみました。

赤褐色・・・横紋筋融解症など

赤色・・・・血尿、尿路結石など

褐色・・・・脱水症状、ヘモグロビン尿(放置で黒色化)

白濁・・・・膀胱炎、腎盂腎炎など

黄色・・・・普通

透明・・・・水分過多、尿崩症,糖尿病など

ここで気を付けて頂きたいのは、尿が赤色になる血尿です。

腎臓や膀胱・尿管・尿道で出血が起きているか、病気のサインなのですぐにでも泌尿器科にかかりましょう。

頻度はどうなるの?

人により回数は異なりますが、大体正常で4,5回くらいです。

2ケタいくようであれば、それは異常なのですぐ泌尿器科にかかりましょう。

その要因としては、膀胱に炎症が起きていたりすると尿量はいつも通りで、回数が増えるのが特徴です。(頻尿)

尿の泡立ちは?

尿が泡立っている方も多いと思います。

泡立つ原因としては、

・高蛋白尿

・ビリルビン尿

が挙げられます。

これは表面張力が大きい事により泡が出てくると言われています。

泡立っているあなたは、食生活や生活習慣を見直した方がよさそうですね。

匂いはどうなの?

正常な尿の匂いはわずかに芳香臭がします。

しかし、病気になっていると独特の臭いがします。

・膀胱炎(排尿直後より不快なアンモニア臭)

・重度の糖尿病(甘酸っぱい臭い)など

まとめ

今回は尿について浅い知識ですが、まとめさせていただきました。

尿一つとっても健康のバロメーターには欠かせません。

ましてや1日一回は必ず出るものではあるので、是非ご自身の尿の色・泡立ち・匂い・回数などを見てみて下さい。

以外と自分の身体の状態を把握しやすいかもしれませんよ。

把握することで対策できることが分かれば、健康な状態も維持しやすくなりますよね。

2022.5.13

数日続くむくみは危険? むくみの対処法を紹介!

本日はむくみについて解説していきます。

皆さんはお酒を飲んだりラーメンを食べた翌朝、あるいは普段やらない立ち仕事をした日などにむくみを感じたことはありませんか?

今回はなぜむくみが起こるのか、そして対処法などを解説していきます。

むくみで悩まれている方は是非最後までご覧ください。

むくみとは

皆さんはむくみと聞いてどんなイメージをお持ちですか?

なんとなく、むくんでいるときは循環が悪い!水分が溜まっている!などのイメージをお持ちの方は多いと思います。

では、どこの循環が悪いのか、どこに水分が溜まっているのかを解説します。

成人の身体は60%が水分でできています。

そのうち40%は細胞の中にある水分で細胞内液、残り20%が細胞の外にある水分で細胞外液と言います。

細胞外液はさらに2つに分けられていて、約5%が血管の中やリンパ管の中、脳や脊髄を流れています。

残り15%が間質液といい、細胞と細胞の間を流れている液体です。

むくみは血管を流れる水分の一部が血管の外に出て間質液となり溜まってしまうことを指します。

この血管から出た水分が静脈やリンパ管に速やかに入り循環すればむくみは改善されていきます。

むくみを改善させる為のやってはいけない習慣

・しょっぱい物を食べる☓

基本的にしょっぱい物を食べると循環が悪くなります。

それは血液の濃度が濃くなるため、血液の水分が外に出にくくなってしまうからNG

・甘い物を食べる☓

甘い物を食べる事も血液の濃度を濃くしてしまい血液の水分が外に出にくくなるのでNG

・アルコールを摂取する☓

アルコールを摂取するとアルコールを分解するのに多量の水分が必要とされますが、飲み過ぎにより利尿作用が高まり、水分不足に陥ります。水不足により老廃物質が体内に残りむくみとして現れるのでアルコールはNG

・全く運動をしない☓

運動不足により血流が悪くなります。

特にふくらはぎの筋肉は第2の心臓と呼ばれていて、下半身の血液を心臓に返すのに重要な働きをしてくれます。

このふくらはぎの筋肉を正常に働かせるためにも全く運動をしないのはNG

・起きる時間、寝る時間がバラバラ☓

生活のリズムが崩れると自律神経も上手く機能して来なくなります。

自律神経は内臓や血管などをコントロールしているので、自律神経の乱れで血流が悪くなりむくみやすくなります。

なので、起きる時間、寝る時間がバラバラなのはNG

*女性は生理前の黄体ホルモンの上昇に伴い水分が溜まりやすくなります。

このむくみは注意!!!

通常むくみは1日で改善されます。

数日間続く場合病気が原因でむくんでいる可能性が出てきます。

・1日中むくんでいる

・数日間むくみが続いている

・血管が浮き出ている

・足の甲がいつもよりむくんでいる

・急に体重が1キロ以上増加した

・排尿が上手く出来ない、回数や量が減った

・疲れやすい

上記のような症状が複数当てはまるのであれば気をつける必要があります。

むくみを改善させるポイント

水分をこまめにとり流すことが重要

むくみは水分を摂り過ぎているからむくむのではなく、反対に水分が不足しているために起こりうる症状です。

それを改善させるためには適度に水分を摂取して適度に排出することが重要になります。

そこで同じ姿勢を長時間続けないことや、ふくらはぎを定期的に動かして血液を循環させる事がおすすめです。

デスクワークの方だとついつい長時間同じ姿勢で作業をしがちですが、1時間に一回でも席を離れて、トイレに行ったり、つま先立ちをしたりして動かすようにしましょう。

これさえ意識すればむくみを1日でしっかり改善されるのでやってみて下さい。

今回はむくみについて解説していきました。

皆さんがむくみについて少しでも知れたのであれば嬉しいです。

それでは、次回のブログでお会いしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

2022.5.7

馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今回は便秘についてお伝えします。

○原因

便が腸の中を進んでいく中で水分が吸収され少なることが関係している。大腸にはかなり大量の水分が流れ込む。その水分の大半は大腸を通過する際に、吸収されて食べ物の残りかすが適度な硬さになる。

大腸内での水分吸収量が少し増えるだけでも便が硬くなり、便秘になりやすい!

○便秘には4タイプがある

1.機能性便秘(a弛緩性便秘 b痙攣性便秘 c直腸性便秘)

2.器質性便秘

3.症候性便秘

4.薬剤性便秘

1.機能性便秘・・・大腸や直腸の働きの異常による。

最も多いタイプ!生活やストレス、加齢などの影響を受けて、大腸や直腸、肛門の働きが乱れる結果起こる。

a弛緩性便秘

大腸はその内容物を蠕動運動によって転がし、少しずつ水分を吸収しながら直腸へ運びます。大腸を動かす筋肉が緩んで蠕動運動が弱まると、なかなか便が運ばれないため便秘になる。

高齢者が便秘しやすい原因の一つ!また、朝食を摂らない、運動不足などの乱れた生活習慣による便秘もこれに該当します。

b痙攣性便秘

大腸の蠕動運動に連続性がなく、便の通過に時間がかかり過ぎて起こる。ストレスの影響が強い。

c直腸性便秘

便が大腸から直腸に入ると、直腸のセンサーが働き便意を催す。そこでトイレに行くと、肛門括約筋が緩み排便に至ります。ところが、便意を習慣的に我慢していると神経の感覚が鈍り、直腸に便が入っても便意を催さなくなる。

女性が便秘しやすい原因の一つ!また、最近温水洗浄便座の水を肛門の奥まで入れるために神経の感覚が鈍り、便秘になりやすい人が増えている。

2.器質性便秘・・・便の通りが物理的に妨げられている。

大腸がんや手術後の癒着、炎症性疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)のため、大腸の中を便がスムーズに通過できずに起こる便秘です。

女性では、直腸の一部が膣に入り込んでしまう直腸瘤もよくある原因。

このタイプの便秘は、元の病気を治すことが基本になる!

3.症候性便秘・・・全身の病気の症状として起きる。

甲状性機能低下症や副甲状腺機能亢進症では、大腸の蠕動運動が弱くなり、便秘がちになりやすい。

いずれも女性に多い病気!生理や妊娠中にホルモンの影響で便秘になりやすい。

この他に、神経損傷や糖尿病の合併症などで、神経の働きが不調になった場合も、このタイプの便秘です。

4.薬剤性便秘・・・別の病気の薬の副作用で起こる。

抗うつ薬、抗コリン薬(喘息や頻尿、パーキンソン病)、せき止めなどは、大腸の蠕動運動を抑えるので、副作用で便秘になる。

○大腸の働き

大腸では、小腸で栄養が吸収された後の液状の消化物の水分を吸収し、その残ったかすを大腸にすみ着いている膨大な数の細菌が発酵して分解します。

大腸には消化酵素がないので、一部のビタミンなどを除いてほとんど消化は行いません。そして、粘液などが混ざって便がつくられる。

直腸は、消化吸収せず便が排出するまでの溜まり場です。

○便のでき方

大腸には、小腸から1日約1.5ℓ~2.0ℓの粘液の消化物が入ります。水分が吸収されて上行結腸(液状の消化物→泥状)、横行結腸(泥状→かゆ状)、下行結腸(かゆ状→半かゆ状)、S状結腸(半かゆ状→半固形)、直腸(半固形→硬い塊)となる。

1日あたり約100~250gだけが便として排出される。便の約75%は水分で、残りの約25%が固形成分です。固形成分の中には多くの細菌が含まれている。例えば、脂肪、小腸まで消化されなかった繊維、タンパク質、消化酵素、粘液、剥離細胞、腸内細菌などがあります。

○排便のメカニズム

1.便が溜まって直腸壁が引き伸ばされると直腸壁にある神経が刺激され、その情報が仙髄に伝えられる(骨盤内臓神経の求心繊維の伝達)

2.仙髄で排便反射が起こりその結果、意思とは関係なく直腸の蠕動運動が起き、内肛門括約筋が緩む(骨盤内臓神経の副交感神経の繊維による伝達)

3.直腸が引き伸ばされたという情報が大脳皮質にも届き、「うんちがしたい」という便意が起こる。

4.排便が可能であれば、トイレに行き、自分の意志で外肛門括約筋を緩め(陰部神経によう伝達)、必要であれば腹圧をかけ排便をする。

排便できない場合は、外肛門括約筋を締めて(陰部神経による伝達)我慢をする。

今回は、便秘の原因や種類についてお伝えいたしました。

次回は、便秘パート2で色々お伝えします!

2022.4.27

皆さん、おはようございます。

新型コロナウイルスが蔓延している中で、子供の小児肝炎がはやり始めているのをご存じでしょうか?

この小児肝炎を発症した子供の血液を検査すると、169例のうち74例の患者さんからアデノウイルスが検出されたとのニュースをみました。

コロナが少し落ち着きを見せる中で(完全にコロナが無くなることはありえないと思いますが)、子供を育てる身としてはこのニュースはとても心配なニュースです。

なので、自分なりにアデノウイルスについて再度調べましたので、今回はブログに書きました。

子育て中の親御さんも、そうでない方も是非参考にしてみて下さい。

先ず小児肝炎のニュースの詳細

先ず小児肝炎のニュースをご存じない方もいると思いますので、少し触れていきます。

WHO(世界保健機関)によると、原因不明の肝炎はこれまでに欧米を中心とした12カ国(アメリカ・スペイン・フランス・アイルランド・イギリス・ノルウェー・デンマーク・オランダ・ベルギー・ルーマニア・イタリア・イスラエル)から少なくとも169例が報告されているとの事です。

その急性肝炎は1歳から16歳以下の子どもで発症しており、1割に当たる17人が肝臓移植までに悪化しており、1名の死亡例も確認されています。

イングランドで81人の患者がいて、53人(65%)が3~5歳にみられ、主な症状は下痢や吐き気といった胃腸炎のような症状から始まり、74%で黄疸が確認されたという事です。

英国では53人にアデノウイルスについての検査が行われて、そのうち40人でアデノウイルスが検出された。

更に、新型コロナウイルスは60人中10人で検出されたという事です。

このニュースを見た時に、コロナよりもこの原因不明の肝炎は怖いというのが素直な感想でした。

子育て中の親御さんは、今後お子さんの様子をしっかり見ていく必要があると思います。

74例の患者さんからアデノウイルスが検出された

74例の患者さんからアデノウイルスが検出されたのですが、次はアデノウイルスについての解説をしていきます。

アデノウイルスは風邪のウイルスの中の1つになります。

呼吸器、目、腸、泌尿器などに感染症を起こす原因ウイルスで、感染を引き起こした場所によってプール熱や流行り目など日本でも昔からよくある感染症の1種なのです。

アデノウイルスはなんと50種類にも分かれておりそれぞれによって症状が異なるのが特徴で、今回アデノウイルスが検出された11人は全員が「アデノウイルス41型」と呼ばれるものだったとの事です。

今回アデノウイルスの症状の特徴は腸炎や下痢などがみられ、さらに74%で黄疸が診られているとの報告でした。

深堀するとただの風という事が驚きで、本当に怖い事ですよね。

注意深く子供を観察する必要があると感じました。

まとめ

アデノウイルスのことを投稿しましたが、調べるとただの風邪に近いことが分かり、どこかで聞いたことがあるフレーズに感じました。

そうそれはコロナです。

コロナも基のウイルスはただの風邪に等しいものだったはずですが、型が変わり猛威を振るったことを考えると、現在はアデノウイルスの型が変わることがないとの報告ですがとても心配になります。

さらに、小児肝炎を発症している4割の患者にしかアデノウイルスが検出されておらず、残りの6割は原因不明言う事実にも目を向けなければならないと思います。

怖い事ですね。

しかし、コロナと一緒で怖がっていても何も始まりません。

僕ら親は何に気を付けるべきかというと、やはり子供が出してくれているサインに対して注意深く観察するほかないのではないでしょうか?

下痢や胃腸炎をそんな症状と軽視するのではなくしっかり検査を行い、一緒にお風呂に入る際には体に黄色い黄疸が無いか観察し、一緒にお風呂に入る年齢でなければ、症状の共有をして子供に正しい知識を理解してもらう必要があるのではないでしょうか?

是非、皆さんのご家庭でもお話してみて下さい。

2022.4.27