ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の大森です。

12月の寒さも強まってきた今日ですが、皆さんは体調を崩されてはいませんか?

体調を崩されている方は、寒さなどの寒暖差の影響だけではないかもしれません!

自律神経のバランスが取れていないからかもしれませんよ??

今回のブログではそういった自律神経と身体の関係について書いていきます!

そもそも自律神経って何のことを言うの?

人間の神経系は大きく分けると、中枢神経と末梢神経があります。

また、末梢神経の中に、体性神経と自律神経と分ける事が出来ます。

体性神経とは、自らの意思で動かす指令を出せる神経です。主に、筋肉などについて日常的に使う事が出来ます。

自律神経とは、

・自らの意思でコントロールする事が出来ない

・身体の内臓器を支配している神経

・種類がある

など、大きくまとめるとこのような機能を持っています。

また、種類の部分で言うと、

1、交感神経

2、副交感神経

の2つがあり、それぞれの機能を持っています。

では、この自律神経の2つが身体においてどのような機能を及ぼしているのかまとめていきます。

・交感神経は、

身体にとって戦う時、集中する時などに効果を発揮する神経です。

また、ストレスを多く感じた時にも活発になる神経です。

・副交感神経は、

リラックスしている時に活発になり、食べ物の消化、排泄、睡眠といった、身体の調整などにも大きく関与している神経です。

以上が主な機能になります。

普段の生活をしている時は、この2つの神経がお互いに作用したり、しなかったりしてうまくバランスを取り合っています。

ですが

ストレスを過剰にさらされたり、睡眠を十分にとれていない状態が続くと、身体は休息できていないのに動こうとして交感神経を活発にさせて、無理に動こうとします。

結果、イライラしたり、考える能力が落ちたりといった、悪循環を導くようなことが起こります。

ストレスに過剰にさらされている時は、自分がストレスを受けているのかも分からなくなっているケースが多いです。

なので、休息をきちんととる事は非常に大切になってきます。

休息とは、ただ身体を動かさないなどと言った事だけを指すのではありません。

それだけでもストレスは減っていくと思いますが、自律神経の機能的回復にはつながらないと思います。

自律神経が乱れるだけで身体の状態もかなり変わってきてしまいますね。

それだけ密接に関与しているので皆さん是非整えましょう。

また、運動を取り入れてみるのはいかがでしょうか。

運動習慣の無い人では、大変かもしれません。がストレスを減らしていくためにもぜひ取り入れて頂きたいです。

最初は、10分間の有酸素運動(息が切れるくらいのきつすぎないランニング)週2回から取り入れてみて下さい。

それだけでも変わってくると思うのでやっていきましょう。

次回もお楽しみに\(^o^)/

Red Bullも運動を積極的に勧めています!!

よかったらこちらもご覧ください↓

https://www.redbull.com/jp-ja/work-out-exercise-improve-mental-health

2018.12.20

馬込太郎くんは腰と首をけがしてしましたが、事故にあったなら先ずは病院に受診をしてもらいたいのです。

しかし、事故当日はアドレナリンなどの興奮物質が脳から分泌されるので痛みを感じにくくなっているケースがあり、事故後数日たった後で何かしらの症状が出てしまうケースもあるのです。

そのようなケースになっても、医師の診断が必要になるので必ず病院を受診して下さい。

では、病院を受診したその後の治療は、どのような施術を行っていけばいいのか?などの疑問が出るはずですので、今回は事故後の治療対応編をお伝えします。

【病院を受診した後は、整骨院でも治療できます】

実は事故の治療が整骨院で施術を受けられるのですが、あまり知られていないのが現状です。

施術が受けられることを知っている人は仮に10人交通事故にあわれた方がいたとして、1~2人程度だと言われています。

是非このブログを読んだ方はもちろんのこと、ご家族・ご親戚・ご友人・ご同僚の方のためにも、お困りの際にはこうした情報もお伝えしていただければ幸いです。

【整骨院での治療の特徴】

交通事故の代表的な症状であるむちうちは、交通事故での衝撃によりそうめんのように柔らかい繊維が部分的に断裂した状態で、そこからわずかながら出血と体液がもれて炎症を起こします。

ただこの繊維の断裂はレントゲンやMRIには映らず、異常が無いと判断されてしまうのです。

しかし、繊維の断裂は必ず起きているため痛みが出るのは当然です。

このような微細な筋肉の損傷には、整骨院で治療を受ける事を強くお勧めします。

なぜかと言うと、病院では細かい繊維の断裂は映らず、異常が無いと判断されてしまい、痛みがあれば薬と湿布と安静を元に治療していく傾向にありますが、私たちは安静にしていても筋肉が固まってしますので、動かせる方は早期に動かすことをオススメしています。

なので、交通事故の治療で安静にしていて改善があまり見込めていない方には特に整骨院に受診してみましょう。

【整骨院に通いたいけれども】

交通事故の場合、病院に通院しながら整骨院で治療を受ける事は問題ありません。

病院と整骨院を併用し、通院する事は可能なのです。

病院と整骨院を併用して通院される方は、整骨院で筋肉の硬さを取りつつ、病院では診断を受けて頂く患者さんが大勢います。

更に、事故の治療は限りがあります。

最終的な診断はお医者さんがしますが、症状固定か後遺症のどちらかで終わりになりますが、初めの方から通っている病院の方が治療経過や症状経過の判断が付きやすくなりますので、初めに受診した病院を通って頂くのをお勧めいたします。

以上で、通院篇は終わります。

次回は、お金にまつわるお話をさせて頂きます。

【交通事故関連ブログ】

「馬込太郎くんの、交通事故日記。~交通事故にあった時の対応編~」

2018.12.13

こんにちは、笠原です。

11月もいっぱい走ってますよ~(^^)

☆出場大会☆

11/11 世田谷246ハーフマラソン

駒沢競技場から246~二子玉川駅~多摩川を走るコース。

1時間19分30秒でした。

11/18 川崎国際多摩川マラソン 10㎞

等々力競技場~多摩川のコース。2週連続で多摩川を走ってました(笑)

35分56秒で8位に入賞しました(^^)v

当院が全力でサポートをさせてもらっている患者のNさんもハーフに出場。

無事に完走出来てよかったです!

11/23 大田原マラソン(フル)

勝負レース。2時間50分切りを目指して走りました。

前半は順調に1㎞4分のペースで走っていましたが、24㎞からずっと続く上り坂と向かい風にやられて大失速(´;ω;`)ウッ…

それでも応援してくれた患者さんの事を思い出し、なんとか粘って走り切りました。

タイムは2時間59分48秒とギリギリ3時間は切れました。

応援してくださった皆さん、ありがとうございました。

苦しい時に力になりました。

東京マラソンで達成できるように頑張ります!

11/25 むつざわロードレース 10㎞

千葉の睦沢町で行われたローカルレース。

最寄り駅は上総一ノ宮です。

何故こんな遠くまで、しかもフルの2日後に行ったかというと、なんとQちゃんがゲストなんです!!

そのために行ってきました(笑)

レース中2回Qちゃんとハイタッチできて満足です。

タイムはフルの疲れもあり37分49秒とイマイチでしたが楽しめました!

患者さんからは、「毎週走って疲れないの?」「ケガしないの?」「バカじゃないの?(笑)」などと言われています。

実際私は大きいケガはしませんし、疲れもそんなにありません。

今回はケガをしない理由のひとつである、私の使っているおススメのインソールの事を書いていきます。

インソールとは靴の中敷きの事です。

目的は靴の内側の縫い目などから足裏を守る為で、スポーツシューズの最初から入っているインソールはクッション性があり足裏の保護をしてくれます。

インソールにもいろいろあります。

よりクッション性を重視したもの。サイズを調整するもの。足のアーチをサポートするものなど。

今回紹介するインソールは「Formthotics(フォームソティックス)」です。

フォームソティックスは足病医学に基づいて製造された、足を矯正するためのインソールです。

足病医学の世界的先進国であるニュージーランドに拠点を置くフット・サイエンス・インターナショナル社によって開発、製造されています。

これまで35年間、世界30カ国以上で販売され、多くの方が愛用しています。

70年の歴史を誇り、足病医と足の専門機関である「Podiatry NZ」のプレミアムメンバーに認定されているのは世界中でわずか3社のみであり、フット・サイエンス・インターナショナル社はその中の1社です。

一般的なインソールは足裏の保護が目的なのですが、このフォームソティックスは矯正できるのです!

他との違いは大きく3つあります。

「矯正力」「軽さ」「成形能力」です。

矯正力:足部のアライメントを矯正し、足首の倒れこみを防ぎます。また、足や膝、腰、姿勢の悩みを解決できる可能性を高めてくれます。

軽さ:業界最軽量のわずか19g!(RunDual Mサイズの標準重量 )

成形能力:足形にフィットして自然成形され、十分な効果を発揮します。土踏まずアーチの機能が回復し、足指がしっかりと地面をつかむ感覚が得られるはずです。

独自の特殊な削り出し製法「3D Milled」により個々の足とシューズに合わせて熱成形が可能であると同時に、成形したカタチを保持します。

足底を全面接触させることにより抜群の快適性を実現させるとともに足裏の固有受容感覚を高めることができるため、各種スポーツのパフォーマンスアップにも大きく貢献します。

これが実際に私が使用しているものです。使い続けることで自然成形されていきます。

形が新品の使用前の状態からだいぶ変わっているんですよ。

効果としては、足腰の負担を減らしケガの予防になります。疲れにくくもなり、パフォーマンスアップにもなります。

私も使用するようになり、足裏の痛みが消失しました!

愛用者の改善例は、足底筋膜炎・シンスプリント・腸脛靭帯炎・膝蓋靭帯炎・坐骨神経痛などがあります。

そしてこのフォームソティックスの中でもより矯正力が強く効果の高い「フォームソティックス・メディカル」は国家資格者が管轄する取扱認定院でしか購入することができません。

足の評価を行い、熱形成フィッテングを行うため、認定院のみが処方できるのです。

(通販などで購入できる「フォームソティックス・スポーツ」は矯正力を落とした異なるモデルです。)

当院も取扱認定院になっていますので、ケガなどでお悩みの方、パフォーマンスアップしたい方などぜひ一度ご相談下さい。

2018.12.3

皆さんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の加島です^_^

前々回から交通事故による「むち打ち」についてお話ししています。

前回の交通事故のブログはこちら

今回は「むち打ち」による首の損傷について解説していきます!

そもそも「むち打ち」とは?

何らかの原因で首に不自然な強い力がかかったことによりおこる捻挫です。

鞭がしなるように首が動くので「むち打ち」と呼ばれています。

原因

・交通事故

・友達に突き飛ばされた

・スノボードでの転倒

など

「むち打ち」の症状はすぐに出ないことがある?

交通事故などの大きい衝撃が加わった直後は身体が興奮状態にあるため、痛みを感じる感覚神経が麻痺しているケースがあります。

数日経過して、首が痛い、肩がこる、などの症状が出てくるケースも少なくありません!

「むち打ち」の症状

・疼痛(首、頭部、腕、背中) 軽

・凝り、重だるさ(首、肩、背中)

・可動域制限(首、肩)

・シビレ

・めまい、目の疲れ

・吐き気

・握力低下

・流涙、動悸、難聴、発汗

・睡眠障害、倦怠感

・知覚障害、排尿障害、歩行障害 重

「むち打ち症」は症状度合いや損傷度合いにより、いくつかに分類されます

・頚椎捻挫型

・神経根症状型

・バレ・リュウー症状型

・脊髄症状型

・脳脊髄液減少症状

この分類にそって解説していきます^_^

頚椎捻挫型

むち打ちの7~8割が頚椎捻挫です。

首の筋肉、靭帯、関節包が損傷してしまうのが頚椎捻挫です!

神経根症状型

むち打ちにより神経が損傷してしまうのが神経根症状型です。

衝撃により首の骨がズレてしまうことにより神経を圧迫し症状を出してしまいます!

バレ・リュウー症状型

この型は神経根症状型と似ておりますが、損傷する神経が自律神経の交感神経が損傷してしまいます!

脊髄症状型

最も症状が重いとされるのがこの

脊髄症状型です。

脳から連続する脊髄(中枢神経)が損傷してしまいます。

脳脊髄液減少症状

発見が遅れてしまうことが多いです。

脳は外部からの衝撃を軽減させるために脳脊髄液という液の中に浮いています。

ですがむち打ちにより脳脊髄液を包んでいる膜が破れ、液が漏れてしまい脳が沈んでしまいます。

「むち打ち」は早期治療が1番大切です!

当院での治療

固定‥‥衝撃により痛みが強く自家筋力で首を支えられない場合に固定を行います。

冷却‥‥急性期で炎症が起きている場合は冷却を行います。

温熱療法‥‥筋緊張を取る為に行います。

モルフォセラピー‥‥衝撃によりズレた骨を戻すための整体です。

2018.11.24

前回のお話↑

馬込太郎君はデートに行く直前、事故に遭いました。

車による追突事故。

今回、腰の部分を強く打ち付けて怪我をしてしまいました。

ここで、保険会社や警察との手続きを終えた馬込太郎君は、病院へ向かいました。

整骨院、接骨院に通院する際は必ず診断書が必要になります。診断書をもとに治療を行うことが出来るからです。

診断書はお医者さんしか出せないために病院へ向かいました。

診断された結果は、「腰椎捻挫」と「頸椎捻挫」。

ここでは、腰椎捻挫について詳しく診ていきましょう。

腰椎捻挫とは、腰に対する痛みなどを訴えたものとなります。

代表的な疾患としては、

腰椎椎間板ヘルニア

脊柱管狭窄症

などがあげられます。

これらの疾患は重篤な場合だと、排尿障害、下肢の脱力が認められるます。

すぐに病院へ行ってください。

また、実際に来院される患者さんの多くの方は、お尻付近から腰にかけての痛みや、腰の片方の痛みを訴えるなど様々です。

なぜ、このように様々な症状を引き起こしているのか。

それは、交通事故による身体へのダメージがそれぞれ異なるためです。

当たり前のようですが、車に追突されて起こるものですので、エネルギー量は計り知れません。

「事故したけどあまりケガしてないな。」と思っていても身体の中に蓄積されています。

また、交通事故直後は交感神経が興奮しているケースが多いので、数日後に症状が出てくることもあるのでご注意ください。

馬込太郎君の症状を詳しく診ていくために当院ではこのような検査も行い、治療プランを考えていきます。

・神経根症状誘発テスト(シビレや感覚のダルさを判断する検査法)

・膝蓋腱、アキレス腱反射などの深部腱反射テスト(反射の消失もしくは低下の確認)

・大腿、下腿の筋委縮検査。(筋肉の太さを図る)

・動作、日常生活に出ている痛み、シビレ、だるさなどの確認。

今回は、腰の部分を強く打ち付けているので、まず腰のほうから診ていきます。

上記の検査法なども行い、いよいよ治療に入ります。

幸い、馬込太郎君にしびれ、だるさなどの所見は診られなかったので良かったです。

当院での治療は、主に筋治療として過緊張している筋肉を緩めて、物理療法として医療器具を使用します。

また、怪我をしてから数日は炎症反応もみられる為に、氷を用いた冷却を行います。その後炎症が収まった状態を見て、温熱療法に切り替えて組織に血液を送る治療を行います。

次回は、頸椎捻挫編になります。

2018.11.17

今日は、馬込太郎君の休日に注目してみましょう。

彼女とのデートに行くため、車で彼女のお家まで迎えに行く最中です。

信号機が赤に変わったので停車していると、『キッキ――――、どっか――――ん』

後から、スマフォをみながら運転していた人に追突され交通事故になってしまいました。

相手の運転手さんが車から降りてきて、

『大丈夫ですか?』

『とりあえずどうしたらいいですかね~?!』

と、声をかけてもらいました。

馬込太郎くんは、急な出来事に気が動転してしまいどうすればいいか分からずにいました。

こんな時、皆さんはどのように対処するべきかご存知でしょうか?

交通事故にあってすぐの対処方法とは?

1、もし交通事故の被害者になった場合は

先ず、最初に行う事は必ず警察に通報することです。

自己判断や当事者同士の判断を避け、その場での口約束や示談はしないでください。

必ず警察を呼び、第三者を交えて交通事故現場を収めていきましょう。

※痛みがある場合などは、その旨を警察に伝えて人身事故に扱いにしましょう。

(後日、病院に行く事も可能ですが、手続きが面倒な場合がありますので、時間に余裕がある際に、痛みのある個所があれば、その場での病院の受診をオススメします。)

2、相手の個人情報を聞く

交通事故に遭いすぐに警察を呼び次にする事は、個人情報の取得が大切です。

相手の名前(フルネームで)、住所、繋がりやすい連絡先、車のナンバープレート、相手が加入している保険会社(自賠責保険・任意保険)などを確認します。

ここまでは、必ず行って下さい。

3、その他、証拠となることを出来るだけ残しておく。

相手の情報を入手したら次は、その他の証拠となると事を出来るだけ残しましょう。

特に、1番の証拠となるのは第三者の意見です。

目撃者がいると相手方とのトラブルになった際などに効果があります。

なので、目撃者いれば氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうように依頼します。

その後、事故現場を写真に撮っておきましょう。

更に、自分でも記録つけるようにして、出来るなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了まで残しておけば安心でしょう。

※損害額が決まる前でも、程度に応じた仮渡金を先に請求出来る仕組みもあります。

ただ、物損事故で終わらせたあと、数時間後もしくは何日か経ってから痛みを感じてきた…など、異変に気がついた場合はすぐに病院に行って診断書をもらいましょう。

その後、警察署へ行き(事故証明書)の種別を「人身事故」に切り替えてもらうように申し出てください。この手続きをしないと相手の保険会社へ治療費等の請求をする場合に支障が生じてきます。

事故発生時に緊急搬送されるなどして、相手の連絡先などの情報を全く確認していない場合は、「事故証明書」を警察から後日発行してもらうと、加害者側の氏名・住所なども記載されています。

さーて、説明はここまでです。

では、馬込太郎くんのお話に戻ってみましょう。

「痛たたたーーーー」

ぶつかった瞬間に馬込太郎くんは、腰を痛めてしまいました。

では、次回は交通事故での(むち打ち)を、ご紹介します。

2018.11.12

皆さんこんにちは。

今回は、私の地元になります大田区で、更に職場でもあります西馬込を題材にした話をしていきます。

皆さんは、西馬込周辺は坂道が多いですが、坂道が多いとどのような怪我が多くなると思いますか?

答えは、題名にもあげています、膝の怪我になります。

なので、今回は膝の怪我について説明していきますが、先ず、膝の関節の怪我がどのよに起こっていくのかを、知らないといけません。

なので、膝の関節がどのよに痛むのかのメカニズムを見ていきまっしょう。

膝の関節の怪我のメカニズム

そもそも膝の怪我は、膝の関節を痛めますが、それには膝を覆っている筋肉が関係していると言えます。

膝の関節が急に痛くなるのではなく、その周りの筋肉に支障が出ていきその結果関節自体の動きの悪さを引き起こします。

(ここで言う周りの筋肉に支障が出るとは、太ももの前側の筋肉が坂道などで疲れて硬くなってしまているのに、ストレッチや筋肉を緩める行為をしていなく、徐々に筋肉が硬くなっていく事です。)

その関節の動きの悪さを気にしないでいると、徐々に膝の軟骨が減っていき、最終的に関節が変形していき、自覚症状が出た時には痛みになっている事が多いのです。

この状態で病院や接骨院を受信すると、既に変形性の膝関節症ですと診断される事が多いでしょう。

膝の関節の怪我のメカニズムが分かった所で、次は何故坂道が多いと膝の怪我に繋がりやすいかを説明していきます。

何故坂道が多いと膝に怪我に繋がるのか?

上記で説明したように、膝の関節は膝周りの筋肉の状況にかなり左右されてしまいます。

特に前ももの筋肉と、ふくらはぎの筋肉が関係していると考えられます。

この2つの筋肉は坂の登り降りで使用する事が多くなります。

しかし、皆さんは使っている事(筋肉が疲れている)に気がつかず、その対処をしないので、結果膝の怪我に繋がると考えられるのです。

①地域柄として毎日必ず坂道を使用しなければいけない。

②1日で太ももとふくらはぎの筋肉にかかる負担は、平地での生活をしている人より大きくなる。

③すぐに痛みに繋がるほどの負担ではないので、ケアをあまりしない。

④どんどん疲労が蓄積する。

⑤痛みになった時には、筋肉が硬くなていて、既に拘縮や強直の状態になっての来院になっているケースが多い。

⑥⑤の症状が繰り返し起こると最終的に、「変形性膝関節症」と成ってしい、状態が酷いと手術が望ましい場合もあります。

では、⑥にならないためには、どの様にしたらいいのでしょう。

それは、簡単です。

太ももの前とふくらはぎのストレッチをする

そうなのです。1番使って、疲れている筋肉のストレッチをすればいいのです。

ストレッチ方法は壁を使います。

この方法は、今週中にブログの方にアップしますので、乞うご期待です。

2018.11.12

こんにちは、笠原です。

運動の秋ということで、10月は10キロ・ハーフ・フルマラソンの大会に参加しました。

フルマラソンは出たい大会が続いてしまい、2週連続で走りました(笑)

10月 走行距離 203km

◎出場大会

・グリーンリボンマラソン(ハーフ)

1時間27分で完走。

・奥武蔵もろやま/よこぜ往還マラソン(フル)

埼玉の横瀬という所からスタートし、山の中の林道(舗装路)を走るフルマラソン。

最初の10kmは上りっぱなし、その後32kmは下りメインでたまに上りがある、平坦な道はほとんどないというハードなコースです。練習の一環として走り、3時間53分で完走。

・ちばアクアラインマラソン(フル)

木更津側からアクアラインに入り、海ほたるで折り返し。

天気もよく、富士山も見えてアクアラインからの景色は素晴らしかったです。

この大会は応援がとても多く、ゴールまでずーーっと応援をもらえます。

見て下さい、この人数!すごいですよね。それにアクアラインは意外と坂なんですよ。

とっても楽しめますので、おススメの大会です。3時間17分で完走。

・江戸川マラソン(10㎞)

江戸川区陸上競技場から葛西臨海公園の往復コース。35分50秒でした。

11月は勝負レースの「大田原マラソン」があります!!

2時間50分切りを目指し、3月から5㎏減らし、練習を積んできました。

皆さん応援よろしくお願いします!

達成できたら『笠原2時間50分切り記念キャンペーン』を開催するかもしれませんよ^m^

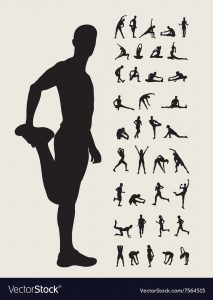

さて、今回はストレッチについて書いていきます。ランニング障害としていますが、ランニングだけではなく、どのスポーツでも共通する内容となっています。

皆さんは運動の前後にストレッチをしていると思いますが、運動前と後で同じストレッチをしていませんか?

ストレッチというと、反動をつけずにゆっくりグーッと伸ばしていくものというイメージが強いと思いますが、それは「静的ストレッチ」と言われているものです。

反対に、捻ったり曲げ伸ばししたりして、関節を大きく動かして筋肉を伸ばすものを「動的ストレッチ」と言います。

運動前には動的ストレッチ、運動後には静的ストレッチを行う事でケガの予防や、回復を早める事ができます。

ではそれぞれどういうものかを説明していきます。

<動的ストレッチ>

動的ストレッチにはケガの予防・トレーニング効果の向上・運動パフォーマンス向上などの効果があります。

運動前のウォーミングアップとは、文字通り身体を温める事です。

運動前は筋肉へ充分な血液が巡ってなく、関節も固まっています。

この状態で運動を始めると、筋肉へ過剰な負荷がかかりケガに繋がってしまいます。

信号が変わりそうだからと急にダッシュしたら肉離れになった、という患者さんもけっこういるんですよ。

PCやスマホなどで、筋肉も関節も凝り固まった状態では身体はスムーズに動きません。

この状態ではトレーニング効果は充分に得られない可能性もあります。

そこでウォーミングアップとして動的ストレッチを行い、筋肉の血流を良くして、関節の動きをスムーズにすることが必要となります。

反動をつけずに行うストレッチですと、血流量が少ない状態の伸びにくい筋肉を無理に伸ばそうとするため、かえって固くなってしまう恐れもあります。

・実践方法・

足首・股関節・肩甲骨はどの運動でも大事な部分ですので、特に意識して行ってください。

○足首

・立位で片足を少し上げて、上げた足の足首をグルグル回します。右回し左回し20回を両足とも。

○股関節

・立位でハードルをまたぐように股関節を横に上げてから前に回します。次に前に上げてから後ろに回します。これらを10回ずつ、両足行います。

・相撲の四股踏みや立位で片足を勢いよく前後に振ることもオススメです。

○肩甲骨

・身体は真っ直ぐな状態で、両手を思い切り上に上げ両手のひらを合わせます。次に手のひらを外側に向けて肘を下げていきます。この際に肩甲骨が動いている事を意識します。これを20回繰り返します。

・両腕を前後に大きく振る。左右は逆の動きをして下さい。右腕を前に上げた時は左腕は後ろへ。

しっかり動かしましょう(^^)

<静的ストレッチ>

運動後に行う事で筋肉の疲労回復をスムーズにする効果があります。筋肉痛も軽くなると言われています。

また、日頃から行う事で柔軟性が増し、関節の可動域も上がります。

静的ストレッチの基本は、痛いと感じるほどの過剰な力をかけないこと。

無理に伸ばそうとすると縮もうとする反射が起こり逆に柔軟性が失われます。

運動後に疲労を感じる部分をゆっくりと伸ばしましょう。

ストレッチをするかしないかで、運動のパフォーマンスや疲労回復は全然違います。

皆さんも意識して行ってみて下さい。

来月はストレッチ以外の身体のケアについて書いていこうと思います。

2018.11.1

こんにちは。馬込鍼灸整骨院の大森です。

今年の秋は気温の変化が非常に激しいですね。

暑くなったり寒くなったり、まだまだ服の調整が必要そうですね^^;

また、最近

□食欲がない

□胃がもたれた感じがする

□疲れやすい

□体がだるい

□立ちくらみがある

□めまいがある

□頭がボーっとする、頭が重たい、頭が痛い

□なかなか寝られない

□朝が起きられない

□肩こりがひどい

などの症状を感じることはございませんか?

それってもしかして、「秋バテ」症状かもしれませんよ!!

そもそも秋バテとは・・・

日中や夜の寒暖差により、自律神経に変調を起こし、様々な症状を起こす、と言われています。また、夏と同様に天候が変わりやすく、秋雨前線などの低気圧も多く発生しやすいので、自律神経系に大きく影響を与えます。

なぜ、この低気圧が自律神経に影響を与えるのか。

①低気圧が近づくと、気圧は徐々に下がり雨が降ります。

↓

②気圧が下がると耳の中にある内耳と呼ばれるセンサーがそれを感知し、視床下部と呼ばれる部分を通じて交感神経の活動が亢進します。

↓

③交感神経が亢進すると神経末端からノルアドレナリンと呼ばれる物質が血中に放出され、痛みを感じる神経や一部の侵害受容器を刺激します。

↓

④また、ノルアドレナリンの作用で、他の物質を活性化させ、痛みを感じる神経を刺激し、アドレナリンも分泌させ、より痛みを感じるようにさせます。

気圧が下がることによってこのような事が身体の中では起こっていたのですね。

普通の状態では、気圧が下がって痛みを伝える神経や受容器が刺激されたとしても、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、あらかじめ神経に怪我を負っており、どこかに炎症などが存在すると、正常時には認められなかった交感神経に反応する受容体が新たに出現するため、気圧の変化でも痛みを感じるようになります。

その為、古傷を抱えた人は、痛みや天気の変化を感じやすくなるのです。

ここで、お家でも簡単にできる、自律神経調整法をお伝えします。

それは「1:2呼吸法」です。

1:の部分の呼吸は、「息を吸う」

2:の部分の呼吸は、「息を吐く」

例

4秒かけて息を吸う→8秒かけて息を吐く。

息を吐くのは、口で行います。すぐに口から息が抜けると思いますので、口をすぼめて行って下さい。口をすぼめることで、吐く時間を調節することが出来ます。

何故、この呼吸が大切になるのかというと、人間は呼吸をすることで自律神経を整えているからです。

僕は、この呼吸法をした時は、ふくらはぎの筋肉に血液が流れるような感じが伝わって、温かくなる感じもすごくします。これからの時期にも良さそうですね!

次回は、「自律神経と身体の関係」について書かせていただきます。お楽しみに(^_^)!!

2018.10.29

こんにちは\(^o^)/

馬込鍼灸整骨院の加島です。

今回は何度か他のスタッフもブログで書かせて頂いていますが、筋・筋膜性腰痛について

トリガーポイントという圧痛点を用いて説明させて頂きます。

筋・筋膜性腰痛 の特徴

腰の筋肉に無理な力がかかることや、

それに加えて筋肉の疲労が蓄積されたことによって起こります。

「筋肉の使いすぎ、筋肉疲労の蓄積によって起こる腰痛」

腰が痛くなったことのある方は思い返してみてください!

腰が痛くなる前に

・重い荷物を持ち運んだ

・睡眠がとれていない

・久しぶりにスポーツをした

・甥っ子、姪っ子と遊んだ

などなど、ありませんでしたか?

本来であれば、無理な力がかかって筋肉の軽い損傷が起きても、

しかし、繰り返される損傷によって回復が追い付かず、

筋・筋膜性腰痛の大事な特徴

・トリガーポイント(圧痛点)

・そこを押す(圧迫)と、痛みやシビレが誘発される!

皆さん腰に親指を当てて押してみて下さい!

硬いコリのようなものがありますか?

もしかしたらトリガーポイントかもしれませんよ?

トリガーポイントの意味

トリガーとは「引き金」

「引き金となるポイント」という意味です!

なぜトリガーポイントができてしまうの?

冒頭の赤字の通り

「筋肉の使いすぎ、筋肉疲労の蓄積によって起こる腰痛」です!

筋肉が損傷されたことで、筋肉の状態が悪くなり虚血状態(筋肉の血の巡りが悪くなること)

トリガーポイントは腰だけでなく全身の筋肉に形成される確率があります。

質の良い筋肉にはできにくく、質の悪い筋肉にはできやすいという傾向にあります。

※この黄色い点がトリガーポイントになります。

筋・筋膜性腰痛でトリガーポイントの症状の進み方

初期

トリガーポイントを圧迫すると、痛みが出ます。

このまま負担をかけなければ初期のトリガーポイントは自然治癒し

大きな負担や繰り返しの負担がかかることにより中期に進みます!

中期

トリガーポイントを圧迫すると、離れた部分に痛みが出ます。

治療を行うのが良いでしょう。

負担をかけ続けることにより後期に進みます!

後期

この後期では、じっとしていても痛み(自発痛)が現れます。

圧迫すると強い痛みが誘発され、

当院では腰痛治療にモルフォセラピーという手技を用いています。

モルフォセラピーによりトリガーポイントの消失を行い痛みを無くしていきます。

筋・筋膜性腰痛は放置すると全身に痛みが広がります。

速い治療があなたを救います。

腰に痛みを感じたらお近くの治療院に行きましょう!

2018.10.27