ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

産後のママさんへ

~疲労回復をするために~

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の田舎育ちの古谷です。

馬込に入社して早くも8ヶ月が経とうとしております。

時間の流れが本当に早いです(笑)

今年も残すところ1ヶ月ですよ。本当に1年はあっという間ですね。

今年はコロナの影響で皆さん大変な思いをしていると思います。

これからも皆さん共に頑張っていきましょう!

院もスタッフ一同で頑張っていきますので身体に異常がある場合は

我慢せずに馬込鍼灸整骨院に来てください!

今回は、産後のママさんの身体を疲労回復すためのアドバイスをしようと思い

ブログを書きます。

必ずやってもらいたいわけではなく、時間がある際に行ってみて下さい。

産後はとにかく休む・誰かに頼るなど記事に多く挙げられております。

実際のママさんはどうでしょうか?

しっかりと休めているママさんはそんなに多くないと思います。

ですので僕からのアドバイスは3つ!です。

①腹式呼吸

②入浴

③食事

です。興味や時間がある際は今日から行ってみて下さい!

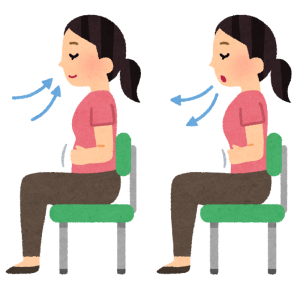

①腹式呼吸

産後のママさんは2パターンで疲労が溜まっております。

・末梢疲労(筋肉疲労や倦怠感、だるさ)

・精神疲労(無気力や無関心、不安感)

が挙げられます。

精神疲労と末梢疲労(入浴・食事)についてアドバイスいたします。

それは、腹式呼吸をして呼吸を整えましょう!

呼吸を深めるアイテムとしてアロマがあります。

精油(ユーカリやティーツリー)が良いです。

②入浴

入浴には身体を休めるリズムを作ることができます。

特にぬるめ(38℃~40℃)の入浴(10分~15分)は、副交感神経優位になるため

睡眠前のリラックス効果を得らえます!

なぜゆっくり湯船に浸かるのが大切なのか?

疲れが取れるのはなぜか?

それは3つの作用が関係しているのです!

①温熱作用

②浮力作用

③静水圧作用

①温熱作用

身体が温まり、血流が良くなります。(身体に溜まった老廃物や疲労物質が身体の外に

流され、疲労が取れやすい)自律神経を整えます。

②浮力作用

浮力の影響で、身体に感じる重さが約1/10になります。

身体を支えている筋肉が和らぎ、リラックス効果があります。

脳にも大きなリラックス効果があります。

③静水圧(湯船に浸かった時の身体にかかる圧のこと)作用

内臓が優しく刺激され、マッサージのような効果があります。

血流の循環もよくなり、むくみ解消にも繋がります。

湯船にゆっくり浸かる時間を作ってみてはいかがでしょうか?

③食事

食事からは末梢疲労・精神疲労を改善することができます。

・末梢疲労

ビタミンB1+アリシンをセットで摂取しましょう!

オススメの食材は、

豚肉、豆腐、ネギ、ニンニクなどです。

新陳代謝をスムーズにするために糖質の利用効果を高めるため

ビタミンB1(僕のオススメは豚肉です)の食材を撮りましょう!

ビタミンB1はアリシン(ネギ、ニラ、ニンニク)と同時に摂ると

さらに疲労回復効果が高まります。

豆知識

アリシンを含まれている食材を刻む・潰す・熱を加えるといった調理法を加えると

疲労回復効果が持続します!

・精神疲労

βカロチン、ビタミンC・ビタミンEの食材を摂るようにしましょう!

オススメの食材は、

緑黄色野菜、果物(柑橘系)、酢、梅干し

疲労が蓄積した状態の身体は、活性酸素の増加・免疫力が低下

しております。

色鮮やかな野菜や果物は、抗酸化作用を持ちビタミンCが豊富で

鉄の吸収率を上げるのにも欠かせません。

ビタミンEはアーモンド(ナッツ類)や魚介類に含まれており、

活性酸素を除去する抗酸化作用を持ちます。

柑橘系や酢、梅干しなどに含まれるクエン酸は疲労軽減効果があります。

時間がある際は試してみて下さい。

他に気になることや相談などありましたらご連絡お待ちしております!

2020.11.30

皆さん、こんにちは。

今回は、皆さんにはあまり馴染みの無い症例をお伝えいたします。

起立性調節障害と言う病名ですが、知っている人は多く無いと思います。

何故、今回この症例をお伝えするかと言うと、この症例は周りの人の理解が一番大切だと思ったので、一人でもこの様な症例がある事を理解してくれれば幸いです。

起立性調節障害とは?

座っていて立ちあがった時にめまいや動悸、失神などの症状が出てしまうものを起立性調節障害と言います。

中等度や重症の場合は朝すぐ起き上がれないや、起きたとしてもすぐに行動する事ができないなどで午前中に登校する事が難しくなります。

実際の不登校の子供の約3分の2が起立性調節障害に悩まされているとのデータもあるくらいです。

自分の意思ではどうにもならない病気のため、保護者や周りの大人がこの症例の理解を深めて対応してあげるしかないのです。

起立性調節障害の原因

一番の原因は、自律神経の乱れだと言われています。

大人だと自律神経失調症などに似た症状があるのですが、小・中・高校生では自律神経の乱れは起立性調節障害と言われます。

通常、人は立ち上がった際、重力により下半身に血がたまりますが、自律神経の交感神経の働きにより、心臓に血を戻してくれる作用があります。

しかし、自律神経の乱れがあるので上手く心臓に血を返してくれなくなり、そのため低血圧の状態になり、実際は全体の血液循環量は下がってないのに低血圧状態になると、脳への血液が巡らずめまいや動悸、失神などの症状が出てしまうのが、症状発生のサイクルになります。

起立性調整障害の症状

中等度や重傷者は、

『朝がなかなか起きられない』、『立ち上がったときにめまいや失神が起こる』など、自分の意思ではコントロールできない症状が現れます。

午前中に症状が強く出るのですが、午後には症状が軽減したり消失することもある為、昼夜逆転生活になってしまう子も多いのです。

・顔面蒼白

・食欲不振

・頭痛

・腹痛

・倦怠感

・乗り物酔い

・集中力、思考力の低下

この様な症状が出るのが特徴になります。

起立性調節障害の治療

患者さんの親御さんや周りの大人は、起立調整障害が怠け癖などでは無い事を理解することから始めて下さい。

現在の治療としては、薬物療法が主流なのですが効果が見込めていないケースが多いのです。

当院では、モルフォセラピーと言う施術方法での施術になりますが、何が特徴的かと言うと神経に直接施術できるのです。

神経に刺激を加えて自律神経の乱れを整え、症状改善を目指していくのです。

気になる方は上の文字を、クリックして下さい。

今回の内容を、YouTubeにも投稿していますので、気になった方は是非ご覧ください。

2020.11.23

みなさんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

また連日コロナ感染者の報道が増えてきて、感染者が低下する見込みはまた低くなりました。

当院はコロナが分かった時からずっと診療を続けていますが、スタッフにも患者さんにも感染者が出る事はありませんでした。

しっかりと対策と予防を徹底して行えば、感染の原因と考えられる飛沫感染を阻止する事が出来たから感染者がいなかったのではと考えた今日この頃です。

引き続き気を緩めずに対策を行っていきましょう。

さて今回まとめたのは、むずむず症候群(レストレスレッグスというものについてまとめてみました。

ご存知の方は、ご存知だと思います。

ご存知でない方の方が多いと思います。

症状

・表現としてむずむず、じっとしてられない、痒い、なぞられている感じ、虫が這っているような感覚、針で刺されているような感覚

・夕方から夜にかけて脚の不快感のために動かしたくなったり

・安静にしていたり、横になっていたりすると出てきたり又は強くなったり

・足を動かすと症状が楽になったり

・足のみならず、腰や背中、肩など全身にも出てきたりする

原因

よくネットなどでは、原因不明や神経伝達物質のドーパミンが関係している説があると見ますが、本来は骨のズレからの影響なのではと思います。

当院で行っているモルフォセラピーは形態異常(骨のズレ)を見て紐解いていくサイエンスなのですが、お医者さんはこのような所は診ません。なので原因不明や仮説と言う形でしか載っていないんだと思います。

では何が原因かと考えた時に、下腿部(ふくらはぎらへん)にいく神経は腰の4番・5番と仙骨の穴の部分から出てきています。

背骨の一部ですが、この黄色いものが神経を表しています。

背骨と背骨の間に出来た穴から神経は出てくるのですが、そこの部分で骨がズレてしまい神経を圧迫する事で症状を出しているのではと考えました。

ふくらはぎ周りを支配しているのは、脛骨神経・浅腓骨神経・深腓骨神経とい3つの神経が支配しています。

これは坐骨神経という大きな神経から枝分かれしたものです。

ですので、症状にもあったようにむずむず、じっとしてられない、痒い、なぞられている感じ、虫が這っているような感覚というのは骨のズレにより神経が圧迫されそのように感じているだけなんだという事です。

改善策

薬や日常生活の改善でということが多く書かれています。

確かに日常生活が悪ければ、身体に対して負担が持続的にかかりますし、日頃から悩まされているのであれば症状を感じないように薬に頼るのも必要です。

しかし、薬には副作用があります。

その副作用を感じなくする為にまた違う薬を飲まなければいけないのと、薬では根本改善にもならないからです。

ここで考えている骨のズレからという考えからすると、坐骨神経が出てくる腰の骨と仙骨、仙骨と関節している腸骨(骨盤)を調整し、根本からの改善が必要ではと思います。

細かく言えば、神経は上位が下位を支配しているので腰椎・仙骨・腸骨が正しい位置に戻ったとしても、そのうえの胸椎・頚椎などがズレて神経を圧迫していればそこも調整しないといけないのです。

このようにお医者さんでも分からない・原因不明のものは骨のズレによるものと考えています。

なのでこれを読んでいるあなたとその周りで悩んでいる方がいらっしゃいましたら是非モルフォセラピーが出来るお近くに院に足を運んでみて下さい。

2020.11.23

こんにちは、笠原です。

ようやくマラソン大会が少しずつ開催されるようになり、フルマラソンにエントリーしました。

12月13日の「beyond」という大会です(^^)

「世界一自己ベスト更新率の高いレースを作る!」というコンセプトで開催されます。

ここで私は2時間50分切りを目指します!!

コロナで大会が無く、ジョグしかしていないので厳しいとは思いますが、あと1ヶ月ちょっと頑張って練習していきます。

トラックの5000m走では17分20分で走れたので、スピードは大丈夫。

長い距離をマラソンのペースで走る練習が足りていないので、そこを強化します。

でもひとりじゃ難しいんですよね・・・・誰かいっしょに走って下さい<m(__)m>

皆さん応援よろしくお願いします!

さて今回のブログは「逆流性食道炎って整体で改善するの?」です。

最近患者さんで逆流性食道炎になったという方が多い印象があります。

その原因や改善方法を書いていきます。

□胸やけを感じることが多い

□食後に胃が重苦しく感じる

□のどの違和感がある

□ものを飲み込むと、止まることがある

□胃の調子が良くない気がする

逆流性食道炎とは胃酸が食道に向かって逆流し食道に炎症を起こす消化器系のトラブルです。

胸やけ、呑酸(胃の内容物が逆流する感じ)などの症状がみられ、内視鏡検査で食道粘膜に炎症反応(びらんや潰瘍など)が見られるものが逆流性食道炎と呼ばれています。

また、のどの違和感、よく咳き込む、声がかれるなど食道以外にも症状が出ることもあります。

病院では内視鏡検査や胃酸分布測定で食道粘膜の炎症の有無とただれ具合、胃の中と食道の中のpH測定を行い食道粘膜がどの程度胃酸にさらされているのかを検査し、判断します。

治療には、生活改善や薬物療法を行います。胃酸の過剰分泌によっておこるものであれば、胃酸分泌を抑える薬を飲みます。

その他にも胃腸の運動促進のための消化管機能改善薬や、食道粘膜を保護する粘膜保護剤などで逆流性食道炎の改善を図ります。

しかし、治療をしたにもかかわらず何度も繰り返すのはなぜでしょうか?

繰り返し症状を出している方の特徴として、胃酸が逆流する原因である下部食道括約筋がうまく機能していないことが可能性としてあります。

下部食道括約筋は自律神経支配を受けています。自律神経は背骨・骨盤から出ており、そちらのズレがあることで調整が出来ていないと思います。

また、普段の姿勢が悪い方、足をよく組んで座ってしまうと余計に内臓や背骨になどに負担をかけてしまい状態は安定してきません。

普段からあなたの姿勢、習慣が骨盤の形を変え、内臓を圧迫していたら、まずはそこを改善していくことが回復への近道になります。

当院では、背骨・骨盤を中心に矯正をする、モルフォセラピーを専門に施術をしています。

背骨・骨盤のズレを整え、自律神経の働きを正常に戻し、内臓の異常を引き起こす状態をストップさせ、快適な生活を送れるようにサポートします。

2020.11.11

皆さん、最近急に寒くなってきましたが、体調の変化などはいかがでしょうか?

この時期は、寒さで体が硬くなりギックリ腰や急な寝違いが起きやすいので、体を暖かくする対策で乗り切りましょう!!!

さて、今回皆さんにお伝えするのは、マッサージと整骨院の違いについてです。

皆さんは、整骨院とマッサージ店の違いを話せますか?

このブログを見ていただければその二つの違いがわかるだけではなく、ご自身がどんな状態の時に何を選択すればいいのかがわかりませので、ぜひ参考にしてみてください。

整骨院とは

簡単に整骨院を説明すると、整骨院は怪我を治すところです。

国家資格である柔道整復師に合格した人しか健康保険を使っての施術を行うことは出来ません。(怪我の基準は、骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲です)

柔道整復師の特徴は骨折や脱臼などを内出血や変形などの総合的に判断して、損傷した個所を整復まで行います。

その為学生時代は、お医者さんより筋肉や骨の勉強をする時間が長いのが特徴になります。

それだけではなく、それに加えて整体の技術やテーピングの技術など学んでいる事が多いのも整骨院の先生の特徴です。

接骨院の先生は、

国家資格+整体+テーピング技術etcになります。

しかし高い技術を持つのにいい整骨院と、そうでは無い整骨院が存在します。

それは、別のブログとYouTubeに投稿していますので、そちらをご確認ください。

次は、マッサージ屋さんの説明です。

マッサージ屋さん

ここらが皆さんのよく分からないところだと思います。

ここをしっかり理解することで、ご自身の身体に合わせて施術に向かって下さい。

実は、按摩マッサージ指圧師と言う国家資格があり、マッサージとお店の看板に書いているところは国家資格を持っている人しか出せません。

具体的に何をしてくれるのかと言うと、皆さんに馴染みのあるマッサージ屋さんのイメージである服の上から肩こりや頭痛などの解消を促してくれるのが、あんま・指圧師が行ってくれる事で、オイルマッサージ・リンパマッサージはマッサージ師が行えることになります。

リンパマッサージ・アロマオイルマッサージ・タイ古式マッサージもその他様々なマッサージと名のつく場所は、上記の資格が無いと看板にマッサージの名前と、人の体を触ることは許されていないのです。

按摩・マッサージ・指圧師さんも3年間の専門学校を経て、国家資格に合格したものだけが許された施術行為なはずなのに、どんな理由があってなのかマッサージは無法状態になっているのが事実です。

これは僕の憶測になるのですが、如何わしいお店などがマッサージと言う言葉を乱用したことで、一般の人に浸透した事が要因ではないかと思っています。

無資格の例え話

例えるならば、皆さん美容院にいくと思いますが、いくらカットの練習を誰よりもやっていて知識もある所でも、そこがいくら安くても早く切り終わっても、美容師の国家資格が行かないと思います。

行く人はいるかもしれませんが、そんな多く無いはずです。

髪の毛は切りに行かないのに、体は無資格の人に預けられるのですか?

このブログを見て頂いた方は、巷のマッサージ屋さんに行かれる際には必ず考えてからそのサービスを受けるようにしてください。

その上で、納得いく形で選択してください。

どのような基準でそのサービスを選択すればいいのか?

やはり痛みがある際は、整骨院や接骨院に受診する事をお勧めいたします。

体の凝りや全身の緊張を取りたい際は、按摩・マッサージ・指圧師の資格保有者の所で、お店の看板にマッサージのみが書いてあるところをお勧めします。

タイ古式やアロマ・リンパなどマッサージの前に文字が入る所は、そこのお店に問い合わせをして国家資格保有者が在中しているかの確認をとりましょう。

是非、参考にしてみて下さい。

更に、YouTubeでも詳しく解説した動画を投稿していますので、そちらも合わせてご覧下さい。

2020.11.2

みなさんこんにちは!

最近朝夜は寒く、日中は気温が上がり寒暖差が目立ってきました。

どんどん冬になってきましたね。

金木犀の香りが風に乗って漂ってくるので、とても良い気分にもなり「もうこの時期か~」と感じさせてくれる今日この頃です。

さて、今回は夜間頻尿についてまとめてみました。

あのNHKの試してガッテンでも紹介されていました。

まず頻尿とはなにか?

朝起きてから就寝するまでの間で、細かくは何回という決まりはないのですが本人が尿の近さ・排尿回数が多いと感じるとそれは頻尿になるとの事です!

泌尿器科学会では8回が目安とされています!

夜中排尿により一回以上起きる方も頻尿とされています。

40歳以上の男女で多く、年齢を重ねるごとに頻度も高くなると言われています!

夜間頻尿の原因とは?

上記にも書いたように、夜中に排尿の為に一回以上起きることをいいます!

ではなぜ夜中に尿意で起きてしまうのか?

それは、日中に摂取した水分がふくらはぎで溜まってしまうからだという事が分かってきたとの事です。

日頃私たちは、水分を摂取すればそれをおしっこに変換して排出しています!

ふくらはぎは、第二の心臓と言われています。

年齢を重ねると血液の循環が悪くなります。

そうすると血管から水分が外に出てしまい夜中、横になるとその外に出た水分たちがまた血管内に戻っていき、増えた血液量を元に戻すために尿が作られます!

それが尿意として夜間に現れる原因となっています!

改善方法は?

なんと!

この着圧のソックスで改善が出来るのです!

なぜかというと、血液循環が悪くなった方でもちゃんと足の血液を流してくれるからです!

着圧にも色々と種類があります。

当院で取り扱っている着圧ソックスはグラント・イーワンズという会社のハイソックスになります!

このハイソックスはアティーボハイソックスといいます!

特徴としては、三段階に圧が分かれています!

圧を変えることにより、自力で心臓に戻せない足に溜まった血液を戻してくれる手伝いをしてくれます!

それにこのソックスの繊維には光電子繊維というものが使われています。

光電子繊維とは、純度の高い遠赤外線セラミックスを練り込んだ繊維の事で、自分の体温を吸収して倍にして返してくれる働きがあります!

ですので、血液循環が悪い方は頻尿にもなりやすいですし、冷えにも繋がります!

ただの着圧ソックスを履くより、より良い物を使い改善させた方が良いというのはどなたでも分かる事ですね!

是非悩んでいる方は、検討してみてください!!

2020.10.24

こんにちは、笠原です。

9月21日、MKディスタンスというトラックの記録会に参加しました。

種目は5000mで、目標は17分30秒にしました。

追い込んだ練習は全然していないので不安だし、久しぶりの大会なのでかなり緊張しました(^^ゞ

トラックのレースなので密になる場面は無く、コロナ対策もしっかりしていたので安心です。

レースは17分30秒のペーサーに着いていき、最後上げるという、狙い通りの走りが出来ました\(^o^)/

結果は17分17秒でした。

トラック5000mのポイントは、3㎞~4㎞の間です!!一番きつくなるので、そこを粘ればラスト1㎞は何とかなります!!あとはスタートに突っ込み過ぎない事ですね。

毎度おなじみのM高史さんにも久しぶりに会えました。

楽しかったので10月もトラック記録会に参加します。

ところで皆さん、羽田空港に走って行けるって知ってますか?

電車や車でしか行けないと思っていたのですが、ランニング友達が走ったというので、私も行ってきました!

多摩川沿いを羽田空港の方にずっと進むと、「羽田平和の大鳥居」があります。駅だと穴守稲荷の近くです。

そこを通過してそのまま真っ直ぐ進むとトンネルがあり、抜けると空港です!

西馬込からは12㎞くらいなので、皆さんぜひ走ってみて下さい(^O^)

さて今回のブログは、「無性に◯◯が食べたい理由って何だろう」という内容になります。

揚げもの、しょっぱいもの、甘いもの、辛いものなどなど。皆さん、無性に食べたくなる時ってありますよね。

先日も患者さんが「最近揚げものを食べたくなるんですよね~~」と仰っていて、その時は「食べたくなるということは、その成分を欲していると思うけど、揚げものでしょ、、、うーん、何だろう、、、」とはっきり分かりませんでした。

そこで、その理由を調べてみました。

【揚げものが食べたい】

人間の脳は食事により「美味しい!」と感じると『βエンドロフィン』が分泌され、同時に『ドパミン』も分泌されることにより「また欲しい!」と言った報酬回路が出来上がります。

そして動物性油脂や高カロリーな食事をとった際にこの反応は強く出ることがわかっています。

大豆油や牛脂、ラードなどに含まれる長鎖脂肪酸が舌にある「舌咽神経」に触れると、その刺激が脳にダイレクトに届き、脳内麻薬といわれるβエンドルフィンやドパミンを放出するそうです。

つまり、揚げものを食べると“幸せ”になるので、落ち込んだときやプチうつを感じたときに「食べたい」と感じます。

また、エネルギー不足が続いていることが考えられます。ビタミンB2が不足し油脂が代謝されづらくなっていると、体がエネルギー不足と勘違いする場合もあります。

ついつい揚げ物ばかり食べてしまうというときは、納豆、牛乳・乳製品、青魚、レバー、卵、きのこといったビタミンB2が多い食品をとるように心がけて下さい。

無理なダイエットは要注意ですね。

カリウム不足も原因のひとつで、体内のカリウムが不足すると油物を食べたくなるというデータもあるそうです。

カリウム不足の改善にはアボカドやホウレン草、りんご、バナナなどがおすすめです。

先程の患者さんは、気分が落ち込んでいたのか、エネルギー不足、カリウム不足なのかもしれません。

【甘いものが食べたい】

揚げものと同様に、βエンドルフィンやドパミンを放出します。

脳にとっての主な栄養源は糖質。甘いものを食べて血糖値が上がることは脳にとっては「快感」になるので、ストレスがたまっているときに食べたくなります。

また、甘いものは生理前に食べたくなることが多いです。心の安定物質といわれるセロトニンの分泌量も減少するため、イライラしたり気分が落ち込みやすくなります。この不足したセロトニンの原料になるトリプトファンが脳に入るためには糖質が必要なため、無性に甘いものが食べたくなります。

チョコレートを食べたくなる場合は、「マグネシウム不足」も考えられます。

【辛いものは食べたい】

ストレスがたまっているかも。イライラが募ると体は無意識に別の刺激を求めて誤魔化そうとします。辛いものは交感神経を刺激し、発汗作用もあるために「食べるとスッキリする」と感じるので、ストレス解消に繋がります。

【しょっぱいものが食べたい】

塩辛いものや濃い味付けが食べたいときはミネラル不足の可能性があります。特に汗をかいたときは水分や塩分が一緒に飛ぶので不足しがちです。

また、ストレスを抱えると副腎の機能が弱ってしょっぱいものが食べたくなります。慢性疲労や不眠などの症状が伴うこともあります。副腎を回復させる栄養素はミネラルとビタミンです。どちらも効率的に摂取できるのはお味噌汁です。

【酸っぱいものが食べたい】

血液循環が悪い人は、特に疲労の原因である乳酸が溜まりやすいので、梅干し、黒酢、柑橘系が疲労回復効果を高めてくれます。

個々好きな食べものがありますので、◯◯が食べたいからといって、これらが全て当てはまるわけではありません。

こういうこともあるんだな、と参考にしてみて下さいね。

2020.10.9

皆さんこんにちわ!藤川です。

私事で恐縮なのですが、先日誕生日を迎えました。

馬込のスタッフに沢山食べ物をプレゼントして頂き、当分食べ物に困る事はありません。

皆さんありがとうございました。

さて、本日は代謝についてのブログになります。

生きるうえで必要な代謝。

このブログを見て代謝のことを詳しく知り、代謝が良い身体を手に入れましょう。

目次

代謝は大きく2つに区分されます。

代謝とは、語源的に『変化』を意味し、簡単に言うと、生体内で食べた物をエネルギーに変化させることや逆にエネルギーを使ってタンパク質や脂質などの物質を合成させることも代謝です。

前者のようにエネルギーを作る代謝のことを異化と言います。

後者のようにエネルギーを使って物質を作ることを同化と言います。

代謝の意味は理解出来ましたか?

次は基礎代謝についてです。

基礎代謝という言葉をよく耳にすると思います。

ですが、イマイチ意味がわからなかったりしますよね。私も実際学校で勉強する前はわかりませんでした。

基礎代謝とは、完全な精神的、肉体的安静状態で、摂食後12~14時間、20~25度の快適の室温のもとで放出されるエネルギー量で、覚醒時の生命に必要な最低限な量です。

前半に難しい事を言っていますが、要は、起きているときに必要な最低限のエネルギー量ってことです。これは体表面積1m2当り約1000kcal /日となります。

日本人の基礎代謝量は、20歳の男子で約1500kcal /日、女子で約1200kcal /日です。

大体500kcal消費するには10キロマラソンと同じ運動量が必要になります。

そこで、基礎代謝量を500kcal上げるとします。

そうなるとどうなると思いますか?

そう、何もしなくても10キロマラソンと同じカロリーを消費できます!

これってとても凄いことですよね?

さらに代謝を上げることで、免疫力も高まります!

いいことずくめですね!

ではどのように基礎代謝を上げれば良いのか?

1身体を柔らかくする

身体の柔軟性を上げることで、可動域が上がり、普通に歩いているだけでも無駄にエネルギーを消費してくれます。

なるべく大きい筋肉(背筋、臀筋、ハムストリングス)の柔軟性を上げるとより効果的です。

2トレーニングをする

トレーニングをすることで筋肉は損傷されます。そして、損傷された筋肉を回復させるためにエネルギーは消費されます。

また、トレーニングをしている際にもエネルギーは消費されるので一石二鳥です。

3体温を高める

体温が高いということは、それだけ身体が活発に働いている証拠になります。

体温を高めるには運動、入浴、自律神経を整えるなど、様々な方法があるので、自分の合った方法を選んで実践してみてください!

いかがでしたか?

代謝について前よりも詳しくなれたでしょうか?

少しでも理解して頂けたのであれば嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

2020.9.24

皆さん、こんにちは。

今回は、質問から入ります。

皆さんは、整骨院と接骨院の違いを明確に説明が出来ますか?

どのような時に・どんな状態ならば整骨院や接骨院を受診すべきでしょうか?

説明するのは難しいと思います。

先日、患者さんから質問を受けました。

子どもが足を捻挫してしまったのですが中々治らなくて…。

診てもらえませんか?

整形に通っていたが、1週間経ってもよくならないとの事でした。

受診してもらうと、先ず捻挫の足を着いて歩行が出来ないのと腫れが酷い状態でした。

なので、氷で徹底的に冷やすのと整形の固定とは違う固定方法で足の処置をしました。

そうすると、1週間で腫れが引き、捻挫の足を着いて歩けなかったのが歩けるようになりました。

2週間で無事に正常歩行が出来る状態になりましたが、

親御さんからは

『整骨院でこんなことが出来るなんて思わなかった』

『もっと色んな人に知ってもらうべき』

とおしゃって頂きました。

前置きが長くなりましたが、今回ブログで投稿する事は、整骨院のかかり方についてです。

これを読んでもらえば、ケガをした際に何処に行けば良いかが瞬時に分かるようになりますので、是非お読みください。

整骨院の種類

整骨院・接骨院・ほねつぎ

行える業務内容が一緒です。

基本的には、捻挫や肉離れなどと、骨折や脱臼になります。

骨折と脱臼は初回の応急処置は対応可能ですが、最初に整形外科を受診していますとお医者さんの指示なしでは、その後のリハビリをすることは出来ません。

整形外科・病院

ここは基本的には、何でもできます。

外科になるのでお医者さんが対応します。整骨院との違いはお医者さんが診てくれることと、レントゲンが撮れるので、ちゃんと視覚的に判断が出来ます。

ここまでで、けがをしたらどこに行けばいいかはまだ分からないと思いますし、ここまでの情報は色々な接骨院がブログなんかで書いていると思いますが、ここからが違いになります。

さて、結局ケガをしたらどこに行けばいいのかわからないと思います。

ケガをしてどこにかかればいいかの判断基準

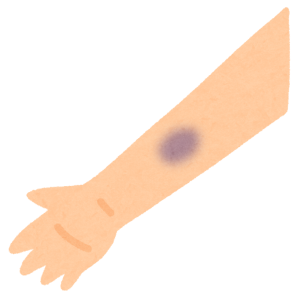

例えば捻挫をしてしまい、どこに行けばいいかと迷った場合は、ケガをした患部の付近に内出血(アザ)がある場合は中の組織が損傷していることを意味しますので、骨折や脱臼などの疑いが考えられる為、整形外科か病院の受診をお勧めします。

逆に、痛みが酷くても内出血が無ければ、内部の損傷は考えられない為、整骨院の受診で大丈夫だと言えるのです。

新たな基準が出来ましたよね。

是非、参考にしてみて下さい。

ここまででも、色々な整骨院がブログなんかで書いていると思いますので、更なる判断基準を今回は設けたいと思います。

整骨院はどこに通った方がいいのか

ここまでは、ケガをしたらどこに通った方が良いのか?の判断基準でしたが、ここからはどこの整骨院に通ったらいいのか?になります。

整骨院は今やコンビニの数より多くなっています。

そんな中で、良い整骨院を見分けるのは難しいですよね?

今回は、見分ける基準をお伝えいたします。

受診した際一言目か二言目に

『本日は、保険証をお持ちでしょうか?』と聞いてくる院は、あまりいい院とは言えないでしょう。

理由としては、整骨院は健康保険が適応になるのですが、全てに対して対応しているのではありません。

2週間以内のケガに対して適応になるのです。

従って、すぐに保険証を持っているかの確認を取るところは、何でもかんでも保険を使って対応する事の表れになるのです。

そのような整骨院は、本当のケガなのか、慢性的に辛い症状なのかの判断がなく、重大な怪我も見落とす可能性があるので、来院して保険証の確認をすぐする院は気を付けて下さい。

以上が判断基準になりますが、分からないことがありましたら何でも質問ください。

ユーチューブにも今回は動画として解説していますので、気になる方は下のURLからクリックして、そちらもご確認ください。

2020.9.24

こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の古谷です。

暑い日がまだまだ続きますが皆さんはどのようにお過ごしでしょうか?

外が暑いと運動をしたくてもなかなか一歩が踏み出せないですよね(笑)

今回は睡眠不足と肥満の関係についてブログを書こうと思います。

睡眠不足が続くと食欲が増し、代謝を低下させる?

睡眠時間が短くなるほど、食欲は増していきます。それに加えて、睡眠不足の身体は食べ過ぎて摂取した余分なカロリーを効率よく管理することはできません。

そのため血液中の糖分が増えることになります。

7時間~8時間の十分な睡眠をとらないでいると、食欲増加と代謝の低下というダブルパンチで、体重を増やしていきます。

睡眠不足と肥満の関係は?

睡眠時間が短くなるほど、体重が増えます。それは食欲が増すからです。

この陰には様々な犯人が共謀して、お腹を大きくしています。

食欲をコントロールする2つのホルモン(レプチンとグレリン)です。

レプチンは「満腹」という信号を出します。

血中のレプチンが増えると、満腹を感じて何も食べたくなる。

それに対して、

グレリンは「強い空腹感」の引き金になります。

血中のグレリンが増えると、食欲も増加する。

グレリンが増えすぎるか、またはレプチンが減りすぎると、食べる量が増えて体重も増える。

睡眠が足りないと、満腹感を知らせるホルモンであるレプチンの分泌が減り、食欲を刺激するグレリンの分泌が増える。これはまさに、ダブルパンチの精神攻撃です。

睡眠不足という1人の敵が、「満腹を無くす」というパンチと、「空腹感を増やす」というパンチを同時に放ってくる。

その結果、

睡眠不足の人は、どんなに食べても満足できなくなります。

睡眠時間が短くなると8時間しっかり寝た時と比べ、同じ人の食事が300キロカロリー増加し、5日間の合計では1000キロカロリー以上増加(5~6時間睡眠)した。という実験結果もあります。1年間でみると、だいたい体重は5~7キロの増量になります。

睡眠不足の生活を続けていくと、1年にそれぐらいのペースで体重が増えていくということになります。

さらに、睡眠不足の人は間食も多いらしいです。

睡眠不足の人は間食が多くなる?

睡眠が不足すると、エンドカナビノイドが体内で増える。大麻とよく似た成分の物質です。しかし大麻とは違い、体内で自然と生成されます。エンドカナビノイドが体内で増えると食欲が増して間食したくなります。

つまり睡眠が不足すると、レプチンが減って満腹を感じなくなり、グレリンとエンドカナビノイドが増えて食欲が増すことになります。

結果…

睡眠不足によって摂取する余分なカロリーは、

起きていることで消費する余分なカロリーよりも、

はるかに多いということです。

眠る時間が短いほど身体に活力がなくなり、

身体が動かなくなる。

食欲増加と運動不足を促進する睡眠不足は怖いですね(笑)

睡眠を軽視しないでもう一度睡眠を見直してみてください。

2020.9.21