ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは、笠原です。

今回は股関節の痛みについてお話していきます。

股関節の痛みには様々な疾患があります。

・変形性股関節症

・大腿骨頭壊死症

・臼蓋形成不全

・リウマチ性子関節炎

・化膿性関節炎

・ペルテス病

・先天性股関節脱臼

・大腿骨頭すべり症

・鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)

・脱腸(鼠径ヘルニア)

・弾発股

・関節、筋肉の炎症

などが考えられます。

当院にも股関節の痛みで来院される方は多くいます。

歩くのも辛いくらいの日常生活に支障が出るもの、ズボンを穿く時に股関節を曲げると痛む、体重がかかると痛む、しゃがむと痛む、走ると痛む、、、、

中には整形外科でレントゲンやMRI検査を受けても異常が無かったのに痛むという方もいます。

股関節には様々な疾患がありますが、当院に来院される方の多くは股関節に原因がありません。

捻った、ぶつけたといったものであれば原因ははっきりしていますが、そうでない場合は腰や骨盤のズレが原因となる場合が多いのです。

それは股関節、膝、足首の神経の責任高位は腰髄と仙髄にあるためです。

モルフォセラピー創始者の花山水清は著書でこう述べています

股関節に痛みがでる人は多い。特に女性の場合は、構造上股関節の受けの部分が浅いので、症状が出やすいと言われている。

ある60代女性が股関節の痛みで整形外科を受診すると、変形性股関節症だと診断された。医師からは手術を勧められたが迷っていた。

すると、「今、ちょうど2か月前にあなたと同じような状態で手術を受けた方が来ますよ」というので待っていると、松葉杖をついた女性が入ってきた。

それを見た彼女は、今現在、痛くても杖などいらないのに、2か月も経ってあれでは嫌だと手術は断ったそうだ。

それから私のところに知人から紹介されて来院した。

単純な腰椎のズレだったので、ズレを戻すと、簡単に股関節の痛みも消えた。その後10年以上、全く股関節に問題はない。

股関節に痛みがあって、変形性膝関節症と診断された人の場合、最初の痛みの原因はほとんどが腰椎のズレである。

しかし、症状がでたら早めに腰椎のズレを戻しておかなければ、本当に股関節が変形してくるのだ。

最初のうちは、関節とは別の原因で痛みが出ているのに、結果として関節も悪くなっていくのは、他の全ての関節についてもいえることである。

(花山水清著 医者ではわからないからだの異常はなぜ左に現れるのか)

このような事例は当院でも多くあります。

股関節の痛みで来院された方にはまず、問診や触診、徒手検査を行い原因を探します。ズレが原因とわかれば骨盤と腰椎のモルフォセラピーで症状は軽快していきます。

股関節の痛みでお悩みの方はモルフォセラピーをおススメします(^^)v

さてここからは私のマラソンの話しです。

1月の月間走行距離は何と!!250㎞でした(^^)

年始の3日間で走り込めたし、30kmの大会でペースメーカーをしたり、フルマラソンの大会に出たりしたのでかなり走る事が出来ました!

フルマラソンは荒川の河川敷、10kmを4周ちょっとする大会に参加しました。

久しぶりにフルマラソンを走るので、目標は3時間10分切りです。

前日から炭水化物を多めに食べ、当日朝はお餅を食べ、しっかりエネルギーを蓄えます。42㎞走ると脚が痛いとか苦しいとかは当たり前のようにありますが、ガス欠も危険なのです。多めに食べておいて、さらにレース中もエネルギーバーなどを必ず摂るようにします。

当日は曇りで寒く、風も強くコンディションはイマイチでした。3時間10分切りのペースメーカーとその集団があり、私はその集団の中に入って何も考えずに付いて走りました。

この「何も考えない」というのも大事で、1㎞ごとのラップタイムを気にし過ぎることもありますが、考える事で無駄にエネルギーを消費してしまいます。

無になって走り続け、3時間8分台でゴールしました。

やっぱりフルマラソンは楽しかったです!

シューズはアシックスのマジックスピードで、インソールはフォームソティックスメディカルを入れました。

このシューズはクッション性があり、前足部にカーボンもあり、筋疲労が少ない気もするのでマラソンに向いています。

そこにフォームソティックスメディカルが入れば最強コンビです(^^)/

次は3時間切りを目指します!!

2022.2.11

皆さん、年末年始で体重は増え込んでないです。

大塚は、少し体重が戻り2キロほど増えてしまいました。

しかし、院内掲示の抱負に体重65キロと載せてしまいましたので、ここからは運動を中心に体重管理をしていこうと考えております。

ちなみに、1月は72キロをキープといった所です。

月1回のブログでは、もれなく体重の報告をさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。

実は15キロ痩せた方法は、もう一つあることをここで報告いたします。

それは、ファスティングです。

73キロまでは以前に投稿した方法で痩せていったのですが、最後の3キロが落ちない状況で1ヶ月半が過ぎようとしていたのですが、会社で導入することになったエステプロラボさんの研修を受けてファスティングをすることにしたのです。

その結果、3キロ落ちてトータルで15キロの体重減量に成功しました。

今回はファスティングの必要性についてお話ししていきます。

なぜ、ファスティングの話を別にするのか?

なぜ、15キロ痩せたブログにファスティングの話を載せなかったかと言うと、最初からファスティングをした報告をすると、それで痩せたのと思う方が多いのではないかと思ったからです。

院で話していてもファスティングをした話をするのと、しないのでは反応が違ったからです。

断食を行った話をすると、話を聞いてもらえない時もありました。

よって自分が痩せた方法と、最後の3キロ落とした方法は別で投稿をさせてもらいました。

ファスティングの目的

痩せた方法と題して投稿してきましたが、ファスティングは単に食事を取らない事でカロリーを抑え、痩せることを目的とするものではありません。

現代人は食事を摂りすぎている話はしましたが、その食事を摂りすぎている事で活動的に動いているのはあなたの腸なのです。

腸の働く量が多いとあなた自身が働いている量が多いことになります。

その働いてくれている腸にお休みをあげることで、その後更に細胞が活発に働いてくれるようになる事を目的と考えるのです。

例え話をさせてもらうと、バケツの中に汚れている水が入っていて、そのバケツにいくら綺麗な水を注いでもバケツの水は汚れているままなのです。

なので、汚れている水を一回全て捨てる必要があるのです。

そこから、綺麗な水を入れてあげることが大切になるのです。

なので、体重が落ち辛い方はまずは汚いバケツを綺麗にしてみてはいかがでしょうか?

ファスティングだけでは逆効果

単にファスティング(断食)を行うだけでは得たい効果は得られないのです。

いくつかのルールに沿って、無理なく体を良くしていかなければならないのです。

このルールを守らないでファスティング行うなら、むしろしない方がいいくらいです。

これから八つのルールを紹介しますが、今回のブログでは2つのルールを説明させてください。

それ以外の説明は、次回のブログに詳しく説明していきます。

1、準備食・復食にこだわる

ファスティング(断食)前後の準備食(断食に入る前の食事)と復食(断食後の細胞が活性化されている時にとる食事)は要注意です。

断食に入る前と断食中は、普段よりも胃の負担を減らしている状態です。

負担を減らしているのに、急に天丼やカツ丼を食べてしまうと胃がびっくりしてしまいせっかくのファスティング台無しです。

準備食と復食はとっても大切なので、胃に負担のかからない物を食べましょう!

2,水分をしっかりとる

ファスティングは食事を取らなくします。そうすると普段食べ物から取っている水分がまるまるない状態になります。

食べ物から取れる水分は1日1リットルになると言われているので、いつもよりはその分の水を飲まないといいけません。

普段の人間は、生活を営むだけでも1リットルの水分を体から排出しているので、ファスティング中は最低でも2リットル以上の水分を取らないといけないのです。

今回のブログでお話しするファスティングのルールはここまでです。

次回のブログでは他の6つを説明していきますので、是非ご覧ください。

2022.2.8

新年明けましておめでとうございます。

ラーメン、サウナが大好きにんじんが大嫌いな藤川です。

今年の目標は大嫌いなにんじんを克服することなので、応援よろしくお願い致します。

さて、今回の内容はプロが教える肩こりの原因になる筋肉4選です。

普段肩こりでお悩みの方はもちろん、首の張りや背中の張りを感じている方にも大事な内容を載せていくので是非ご覧になって下さい。

はじめに

肩こりと関わりが深いのは肩甲骨になりますが、皆さんは肩甲骨にはどれくらいの数の筋肉が付いていると思いますか?

答えは…

17個です!!!

どれも必要な筋肉なんですが、今回は肩こりと関わりが深く、肩こりの原因になりやすい筋肉を厳選して、紹介していきます。

肩こりの原因になる筋肉その1

僧帽筋

僧帽筋は後頭部から肩の先端、背中にまでついてきます。

とても大きな筋肉なのでさまざまな動きに関わるのはもちろん姿勢を維持するために必要な筋肉になっていきます。

デスクワークなどで肩を前に出すような姿勢を長時間続けると、この筋肉が硬くなり、肩こり、頭痛、背部の痛みなどの症状を引き起こします。

この筋肉は、脊髄から出る神経のほかに脳からの神経の指令を受けて動きます。

なので、心理的ストレスがあると硬くなりやすいので、ストレスを溜めないことが僧帽筋を硬くしないケアにもなります。

肩こりの原因になる筋肉その2

肩甲挙筋

肩甲挙筋は先程の僧帽筋より深層の部分に存在し首の背骨から肩甲骨の上端についてくる筋肉です。

その名の通り、肩甲骨を上に引き挙げてくれる筋肉です。

この筋肉はよく肩コリの原因になる筋肉と説明されることが多いです。

肩こりの原因になる筋肉その3

胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋は胸の真ん中に縦に走る骨、胸骨と首と胸の境目である鎖骨から耳の後ろの乳様突起という場所にくっついています。

首の筋肉の中で張りやすい筋肉で、この筋肉が硬くなると、顎が前に出てくるような姿勢になります。

その姿勢だと、筋肉に対する負荷が強くなってしまいさらに強い症状を引き起こす要因になります。

またこの筋肉の深層にリンパも流れており、この筋肉が硬くなるとリンパの流れが悪くなり、免疫機能の低下、脂質代謝の異常など様々な影響を引き起こしてしまうので、かなり重要な筋肉になっています。

肩こりの原因になる筋肉その4

菱形筋

菱形筋は背骨と肩甲骨をくっつける筋肉です。

この筋肉が上手く機能できなくなると、肩甲骨の位置が安定しなくなり、巻き方などの姿勢を引き起こしやすくなります。

また、この筋肉が上手く使えないと、肩のインナーマッスルである棘下筋、小円筋が機能しなくなり、肩を痛める事があるため、肩こりだけではなく、五十肩などにも重要になってきます。

肩こりの原因になる筋肉その5

後頭下筋群

後頭下筋群は後頭骨と首の骨を繋ぐ筋肉です。

この筋肉は頭の位置を水平に保つ時に非常に重要な役割を果たします。

そして、この筋肉が硬くなると、脳への血流が悪くなり、頭痛の要因になったり、肩こりの要因になります。

おわりに

これらが肩こりの原因になる筋肉でした。

日中から負担がかかりやすかったり、無意識のうちに使用されている筋肉もあります。

もし、心当たりがある方はストレッチやトレーニングなどのセルフケアをしてみて下さい!

当院ではこれらの筋肉の状態を確認しながら、ひとりひとりにあったオーダーメイドの施術を行います。

肩こり、首のこり、頭痛でお悩みであれば、一度当院にお越しください!

2022.1.31

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今年も宜しくお願い致します。

年末年始、皆さんはどのようにお過ごしましたか?

僕は、3年ぶりに茨城に帰省いたしました。茨城は何もありませんが空気が気持ち良く時間を忘れてゆっくり過ごす事が出来ました!

今回の本題に入ろうと思います。年末年始は皆さん美味しい物を食べ過ぎませんでしたか?体重が増えてしまっていませんか?

今回は「脂質について~資質を効率良く省くために~」ついてブログを書こうと思います。

・脂肪燃焼に繋がる食品

1.タンパク質 2.穀物類

タンパク質

脂肪燃焼させる栄養素として重要になるのがタンパク質です。

内臓や筋肉などは、体の大部分はタンパク質で構成されており、エネルギーを燃やすための原材料となっております。

つまり、基礎代謝を維持させていくためには重要なのです。

食事でタンパク質がとれていないと、筋肉量が減少し、体の機能が低下します。

1日のタンパク質の摂取推奨量は成人男性60g・女性50gです。

脂肪燃焼には、お肉のタンパク質が必要です。

脂肪を燃やすには力(エネルギー)が必要です。1日の消費されるエネルギーの内訳は、基礎代謝60%・身体活動量30%・食事誘発性熱産生(食事を摂ったときに消費されるエネルギーのこと・食事を摂ると体内で栄養素が分解され、一部が熱として消費)10%です。

この中でも基礎代謝が消費される総エネルギーの60%を占めています。

基礎代謝は、体の筋肉量が多いほど代謝は上がってきます。

脂肪燃焼にオススメなお肉は、1位ラム肉、2位牛肉です。

ラム肉は、L-カルニチン(アミノ酸)が含まれております。この成分は、脂肪代謝に重要で脂肪酸と結合して、ミトコンゴリアに運ぶ役割を持っております。つまり、脂肪酸をエネルギーに変える働きをサポートしてくれます。

牛肉(もも肉・ヒレ肉)にも脂肪が少なく効率的にタンパク質を摂取できます。L-カルニチンもラム肉に次いで多いです。

穀物類

穀物類(雑穀や玄米)が脂肪燃焼をサポートしてくれます。

糖質を抑え過ぎても良くありません。糖質も身体のエネルギーを作るのに重要な栄養素です。極端に制限してしまうと、逆に筋肉を分解してエネルギーを作りだそうとします。

小麦粉で作ったパンや麺は避けるようにしましょう。小麦粉には身体を冷やして代謝を下げやすくするうえに腸に溜まりやすいです。

そこで、積極的に摂りたいのが雑穀や玄米(穀物類)です。穀物は皮ごと食べるので、食物繊維が豊富(糖質の吸収を穏やかにする)で、食後の血糖値の上昇が穏やかになります。

食物繊維は、腸内の善玉菌によって短鎖脂肪酸に分解発酵されます。短鎖脂肪酸は、脂肪細胞の肥大化を防ぎ、代謝をあげてくれます。(抗肥満作用)

エネルギー代謝をスムーズにするビタミンB1が豊富です。

・脂肪燃焼に最適な運動

1.脂肪には2種類(皮下脂肪・内臓脂肪)あります。

皮下脂肪とは、皮膚すぐ下にある皮下組織に蓄積する脂肪です。女性の方が男性よりつきやすく、子宮を衝撃や冷えから守ったり、授乳期に栄養を蓄えたりする働きがあります。しかし、一度つくと落ちにくいのが特徴です。

内臓脂肪とは、腸間膜などにつく脂肪です。エネルギーの一時的な保存として使われている為、脂肪がつくスピードも速ければ、落とすのも早いのが特徴です。ちなみに、男性の方が女性よりつきやすいです。

・脂肪燃焼のメカニズム

①運動すると体はエネルギーが必要な状態になる

②脳が「体内にある脂肪を分解し、エネルギーを作りなさい」と命令を出す

③脳内でノルアドレナリンやアドレナリン(アデポキネチックホルモン)が分泌

④脂肪の代謝や分解にかかわる酵素(リパーゼ)が活性化する

⑤リパーゼが脂肪を脂肪酸とグリセロールに分解し、血液中に放出

⑥脂肪酸が全身の筋肉に運ばれ、エネルギーとして消費

・脂肪燃焼に良い運動・筋トレ

皮下脂肪が多い方は、運酸素運動と筋トレをするのがおすすめです。

脂肪燃焼を効率よく目指すためには、筋トレ→有酸素運動の順で行うことで体内の成長ホルモンが分泌され、筋肉を強くさせます。

筋肉量が増える=代謝UP

ぜひ参考にしてみて下さい!

2022.1.23

皆さん、こんにちは。

年末年始で体重は増えていませんか?

今回のブログは前回に引き続き、僕の体重を落とした方法を投稿していきます。

前回までの投稿はこちらです。

是非、参考にして下さい。

食事の回数と内容を見直した

そこで、4月から行った減量は食事の回数を減らすようにしました。

南雲吉則先生の本を読んで食事回数を減らす決意ができたのがきっかけでしたが、1日1食を提唱している南雲先生のようにはさすがにいかず、先ずは朝ご飯を抜くことにしてみました。

ちなみに…

ここで少し話はそれますが、食後にデザートを摂るのと間食の時間(15時などにデザートを取る)を取るのと同じものを取るとして太りづらいのはどちらでしょうか?

正解は…

デザートは食後に取ったほうが太りにくくなる。

食事を取ると血糖値が高くなります。

血糖値とは血液の中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。

炭水化物や砂糖が消化された時にブドウ糖となり血液に運ばれますが、このブドウ糖の量は低い方がいいのと、1日の中で血糖値が高くなることは少ない方がいいのです。

血糖値の上昇回数が多ければ多いほど、体では血糖値を下げるホルモンが大量に出ます。

ホルモンの名前はインスリンと言い、膵臓から作られます。

この膵臓の仕事量が増え続けてしまい、膵臓が疲れると慢性膵炎となってインスリンが作ることが出来なくなり、糖尿病になるのです。

なので食事の回数や、間食の回数は出来すだけ少なくする方がいいのです。

昼

妻が作ってくれたお弁当

昼は思いっきり食べてもいいとしています。

楽しい時間がないと頑張れませんし、継続して続けることが出来なくなるので無理ない状態で続けていきましょう!!!

ちなみに…

昼食のお弁当食べる際に、電子レンジでお弁当を温めないで食べます。

なぜか?

炭水化物は温めると体内での吸収率が高くなってしまいます。

逆に冷えた炭水化物は「レギスタントスターチ」と言う、物質に変化します。

「レジスタントスターチ」は消化されないでんぷんの事で、加熱後に冷やすことで増える物資です。

普通の炭水化物は小腸で吸収されてしまうのに対して、レジスタントスターチは大腸まで到達することがわかっています。

炭水化物が大腸に到達すると、善玉菌の餌になり正しい吸収が行われます。

更にレジスタントスターチは、腸のぜん動運動(腸が便を肛門まで運んでくれる大切な動き)を促進させる役割があり、便を作るだけではなく出しやすくしてくれる効果も兼ね備わっているのです。

夜

夜は軽めにします。

・ブロッコリーの小鉢・ナッツ類の小鉢・納豆2パック・キムチ小鉢・味噌汁2杯の2種類をローテンションします。

更に、1.5リットルの水を飲むようにします。

なぜ、この食材を選んでいるかの解説をしていきます。

ブロッコリー

・食物繊維・カリウム・鉄・葉酸が豊富で、野菜の中でもトップクラスの栄養素になります。

ナッツ

飽和脂肪酸… 生活習慣病や肥満の要因の代表例

脂肪酸 一価飽和脂肪酸… 悪玉コレステロールを減らすオレイン酸など

多価飽和脂肪酸… 食事から摂取が必須で血圧を下げ、悪玉コレステロールを減らす

ナッツにはこの脂肪酸の中の、一価飽和脂肪酸と多価飽和脂肪酸がいっぱい入っており、

高いカロリーのデメリットよりも体にいいメリットで見た時に、絶対に取っておくべき食

材の一つと言えるでしょう!

納豆

納豆は大豆製品で、亜鉛・タンパク質・ビタミンB群が豊富です。

更に納豆菌で発酵してあるので、大腸菌の餌になり便の排出を促進してくれる効果など、

食べることがない人にとっては、健康だけでとってみるととても勿体無い食材です。

キムチ

発酵食品なので大腸菌の餌になるのと、カプサイシンの効果で体温上昇する為、基礎代謝

がアップします。

味噌汁

味噌汁も味噌は大豆製品なので納豆と同じ効果が期待できるのと考えられます。

このように1日の食事を見直すだけで、半年で15キロ痩せることが出来ました。

写真を載せておきますので参考にしていただくのと、是非皆さんも食事を見直して痩せて

健康な体を手に入れましょう!

2022.1.21

【上腕骨外側上顆炎】

上腕骨の外側上顆(肘の外側)に付着する、手首や指を伸ばす筋肉の腱に炎症を生じ痛みをきたす疾患。テニス肘と呼ばれるが、日常生活動作でも起こることが多い。

<治療>

保存療法(手術をしない治療)で多くの場合は6か月以内に軽快する。

・保存療法:安静、バンド装着・日常生活指導・ストレッチ・整体・消炎鎮痛薬・ステロイド局所注射など

<症状>

肘を伸ばす、腕をひねる、手首を曲げる動作で痛みが走る。

雑巾を絞る、荷物を持ち上げる、テニスのバックハンド、パソコンの入力、ネジをドライバーで締めるなど。

テニス肘と言われるが、テニス以外のスポーツでも発症する。

<病態>

日常生活やスポーツなどでの使い過ぎにより、外側上顆に付着する筋肉の腱に炎症が生じる。

<疼痛誘発テスト>

・チェアテスト

腕を手のひらが下の状態でイスなどの重量物を持ち上げた際に痛みが出る

・トムゼンテスト

手のひらが下向きの状態で手首を甲側に曲げる。それに抵抗した力を施術者が加えると痛みが出る

・中指伸展テスト

中指を伸ばした状態で施術者がその中指に抵抗を加えると痛みが出る

<装具療法>

・エルボーバンド

外側上顆より指2~3本分手首側にパットを当てて圧迫する

<日常生活指導>

・重い物を持つ時には手のひらを上に向けて持つ

・雑巾を絞る時は押し付けて水気を切る

などして、痛みの出る動作を避ける

【当院での施術】

患部に負荷がかかっている原因を見つけてそこを施術します

(肩や手首の可動が悪くて肘に負荷がかかりやすい。頸椎のズレが神経を圧迫している。など)

肘が痛いからと、肘だけ施術するよりも、全身を診て調整することで肘の痛みを早期に改善していきます

施術方法はモルフォセラピーという整体を行います。

詳しくはこちら→モルフォセラピーについて

外側上顆炎で来院された方は

・DIYで棚を作った時にドライバーを使いすぎて痛めた

・テニスやゴルフなどのスポーツ

・パソコンの使い過ぎ

・料理人

など、手や指の使い過ぎで発症しています。

使わなければいいのは分かるけど、どうしても使ってしまいますよね。

なので治りが緩やかな場合が多いです。しかし、モルフォセラピーを中心にした全身の整体を継続して行うことにより、皆さん痛みは改善しています。

ここまでが外側上顆炎についてとなります。

さてここからは私の年末年始の話です。

長期休暇は走りこむぞ!

ということで、31日に40㎞、1~3日は毎日15㎞走りました。

毎年恒例の池上七福神めぐりや品川神社や荏原神社の東海七福神めぐりランをしたり、駅伝をテレビ観戦してから走る日々でした。

年始には1年の目標を掲げる方も多いと思います。私は「フルマラソン3時間切り」を目標にします。

11月か12月の大会で達成できるように練習していきます。大田原マラソン再開しないかなぁ。

皆さんはどうでしょうか?

「今年は運動するぞ!」といきなり頑張って走るのもいいのですが、それだとケガの恐れもあるし、無理な目標だと続かないかもしれません。

継続してできそうな事からやっていきましょう。

走りたいという方はいつでも一緒に走りますので、お声をかけてくださいね。

本年も宜しくお願い致します。

※1月より診療時間が一部変更となりました

・水曜日 9時半~20時 → 14時~19時

・土曜日 9時半~16時 → 8時半~19時半

となります。(他の平日は変わらず9時半~20時)

第2・第4日曜日と祝日は9時~18時半となります。

また、笠原が1月から当グループ院の「品川接骨院」に月曜日と木曜日に勤務することになりました。

馬込の勤務日が減りご迷惑をお掛けいたします。品川接骨院に来ていただいても大丈夫ですよ!

2022.1.10

みなさんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

気が付けばいつの間にか年末になりましたね。

今年もほとんど自粛生活により、一日一日が早かったですね。

コロナも新しい株(オミクロン)が発見されました。

宣言が解除されてはいますが、引き続き感染対策の意識は忘れずに生活していき、新年を迎えましょう!

今回は巻き爪になる原因をお伝えしようと思います。

私が患者さんの爪を診させて頂く中で、巻き爪と感じていない方が巻き爪だったりと自覚されていない方が多いです。

このまま生活を続けてしまうと将来確実に食い込んでしまい、痛い思いをしてしまいます。

そうなって欲しくはないので、巻き爪というものをご理解頂ければと思います。

・巻き爪の原因とは?

それは、、、浮指です!!

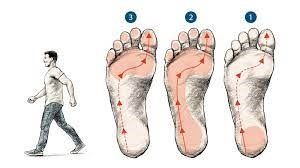

正常 浮指

浮指とは、通常足の裏が地面に接地して体重を支えていますが、指の接地が弱くなり指自体が浮いてしまったり、くの字みたいに曲がってしまう事をいいます。

・ではなぜ浮指が原因なの?

浮指になると地面から爪に対して圧力がかかりにくくなってしまいます。

それに爪は、元々巻く性質があります。

結果的に、爪の巻く力の方が強くなり爪が巻いてしまいます。

例えば、一枚の鉄板を両側から同じ力で押すと倒れませんが、どちらかの力が強くなると弱い力の方に倒れてしまいますよね?

このように拮抗バランスが崩れてしまう原因が浮指なのです。

・浮指のチェック方法は?

① ②

1、まず①のような手の形を作ります。

2、その手を②のように、足の裏に合わせます。

※その際に、親指は足の母趾に!

3、手を合わせた際に、足の母趾が真上や反り返ったりしていると浮指になっている可能性が高い傾向にあります。

・浮指にならない為には?

トレーニングと歩き方により防止することは可能です。

トレーニングとは?

タオルギャザー

1、まずタオルの上に足をセットします。

2、足の指だけを使用してタオルをたぐり寄せてきます。

3、たぐり寄せてくる際に、足の指以外は使用しないで下さい。

4、足の裏全体をスライドさせて、たぐり寄せないで下さい。

5、たぐり寄せ終えたら、またタオルを伸ばして繰り返して下さい。

回数&セット数

たぐり寄せ終えるのを1セットと考えると、朝・昼・晩それぞれ3セットずつ!

歩き方とは?

上記の図のように

①踵から着く

②足裏全体で接地する

③つま先で蹴り出す

※一見簡単な様に見えて、意外と意識出来ていない事が多いです。

③のつま先で蹴り出すことが出来なくなると、指が浮いてきてしまいます。

つま先で蹴る意識、付けて行きましょう!!

・まとめ

今回の内容は理解出来ましたか?

巻き爪にも原因はたくさんありますが、浮指との関係性をお伝えさせて頂きました。

日頃痛みが無いと緊急性が無いので、皆さん気にされていません。

以外と巻き爪じゃないんです~という方に限り、巻き爪になっている方が多いです。

もしこの内容を読まれた方は、是非浮指のチェックをして頂き歩き方を今一度見つめ直し、日頃からの意識を変えて生活してみて下さい。

高齢者に巻き爪が多いのも、寝たきりや歩く事が減ってしまう事で爪の巻く力に対抗することが出来なくなり、巻いていってしまいます。

病院などに行くと酷い場合には、爪を根元まで切ったり爪の周りの皮膚を切除する事もあります。

当院では爪を根元まで切ったり、皮膚を切除したり、痛みを伴わずにケアすることが出来ます。

今後巻き爪になりたくない方や痛みがあり日常生活や運動時に悩んでいる方、専用のホームページを下記に張り付けておくので、そこからLINEのご登録をして頂ければ無料相談も行っています。

お気軽にご相談頂ければと思います。

2021.12.27

馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今年も残すところ後2週間を切りました。

皆さんは、今年1年どんな年でしたか?やり残したことはありませんか?

僕は、去年に引き続きサッカー観戦に行けなかったことが心残りですかね(笑)

前置きはここまでとして、今回は「冷えで悩んでいる方必見」食事から身体を温める方法に

ついてブログを書こうと思います。

①暖かい地方の原産物を食事に摂りすぎると...

結果からお伝えすると、身体を冷やします。しかし、なぜ身体を冷やすのかは具体的な根拠はありません。

暖かい地方で作られる原産物には、水分量(カリウム)が多く含まれております。つまり利尿作用があります。

例えば、コーヒーをイメージして下さい!

コーヒー豆の多くの原産(ブラジル・コロンビアなどの南米が多い)は、温かい地域の物が多いですよね。

コーヒーを摂取するとトイレに行きたくなると思います。それが利尿作用です。利尿作用とは、尿量を増やす事で体内の水分が過剰に放出される事で身体の熱が下がり冷えに繋がるのです。

結果、温かい地域の物を摂り過ぎると、体内の水分が増え、体内に増えすぎた水分を過剰に放出する事で熱が下がってしまうのです。

寒い日には、寒い地方の原産物を摂り身体を温めましょう。

②寒い地方(冬が旬)の原産物に多い根菜類を食事に摂り入れましょう

寒い地方の原産物の代表的な食材は、根菜類です。根菜類には、土のパワー(陽気)が蓄えられています。大地にそそがれた陽気を十分に蓄えられているのが根菜類だそうです。

根菜類には、ビタミンE・ビタミンC、鉄分(冬の旬の物)が豊富な原産物が多いです。

一つ一つの効果を見ていきましょう。

ビタミンE

1.抗酸化作用(老化防止・生活習慣病の予防)

2.血管を健康に保つ

3.血中の悪玉コレステロールの酸化を抑制

4.赤血球の破壊を防ぐ

結果、血管(パイプ)が強くなることで全身の隅々まで血流を流す事が出来ます。

ビタミンC

1.コラーゲンの生成(骨や腱を造る物)

2.血管の強化

3.抵抗力(ストレス・病気)を強める

4.抗酸化作用(老化防止・がんや動脈硬化)

結果、コラーゲンが生成されないと、血管(パイプ)がもろくなります。血管がもろいので出血が多くなります。貧血気味になったりすると、筋肉の減少に繋がります。

鉄分(根菜類より冬の旬の食材に多い)

1.鉄分は、ヘモグロビンとなって酸素の輸送に関与する

2.筋肉中に酸素を蓄える(ミオグロビン)構成成分になる

結果、血管(パイプ)を丈夫にしたので、血管を流れるもの(血液)も良いものにしましょう!

筋肉に酸素(エネルギー)が蓄えられるので、代謝が良くなります。

代謝が良くなることで、熱が作りやすくなります。

③各種成分の多い食材(熱・温に関わる食材)

ビタミンE

くるみ うなぎ ブリ かぼちゃ シソ ニラ 大豆 落花生

ビタミンC

カブ キャベツ ジャガイモ サツマイモ 里芋 山芋

鉄分

鶏肉 豚肉 牛肉 イワシ えび

④動物性の食品を使う

人間の身体(筋肉)を作っているタンパク質は20種類のアミノ酸の組み合わせで出来ています。しかし、9種類のアミノ酸は体内で作れません。

体内で作れない9種類のアミノ酸が多いのが動物性の食品です。

筋肉量(パワー)が少ないと代謝量(エネルギー)が悪くなります。

※動物性の食品の摂り過ぎには注意しましょう!

⑤最後に冷え対策に最強な食材について

ショウガ ネギ・ニンニク 唐辛子

一つ一つ効果を見ていきましょう。

ショウガ

生生姜より乾燥生姜の方が最強!

生生姜は、身体を温める作用があります。ジンゲロール(抹消血管を拡張する作用)という辛味成分を含んでいる為です。

※深部にある熱を抹消に送り出すため、深部体温を下げる。

乾燥生姜は、体温上昇効果があります。ショウガオール(深部の熱を作る+末梢血管拡張)という成分が含まれており、生姜を乾燥させることで増える成分です。乾燥生姜を積極的に摂取することで、体温を下げづらい身体を作れます。

今回は、食事から熱を作る方法を教えました。ですが一番は、エネルギーを燃やさないから身体が冷えるのです。

エネルギーの素は食事、燃やすのは筋肉です。つまり、食事をしっかりととり適度な運動が冷え改善の一番の近道なのです。

2021.12.15

皆さん、おはようございます。

最近、寒さが身体の芯まで伝わる季節になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?

寒さが本格化してくると気になるのが、体重増加です。

動物は寒い冬を迎える時に、体に脂肪を蓄えて冬を越す本能を持っています。

冬眠をする際に、体に脂肪がついていれば防寒対策にもなるし、餌が取れないので蓄えた脂肪を分解して栄養を補給するそんな意味合いで脂肪を蓄えます。

実は私事ですが、今年の4月より体重を15キロ減らすことに成功しました。

今回のブログはそんな体重を落とすことができた方法と、体重が落ちてよかった効果を投稿していきます。

この時期に体重が増えて悩まれている方や、以前より体重が増えすぎて悩んでいる方必見なので、ぜひご覧ください。

皮下脂肪と内臓脂肪の付く原理

体重が増えた方は、皮下脂肪が増えたのか内臓脂肪が増えたのがご存知ですか?

脂肪のつき方によっては僕が痩せたやり方があっている方とそうではない方がいるはずです、なのでご自身がどこに脂肪がついたのかの理解が必要です。

女性は…

生物の遺伝子情報に冬を越す時に女性は妊娠をすることが多く、そのため内臓脂肪を付けて冬を越すことが出来ません。

なので、皮下に脂肪を蓄えるために、皮下脂肪がつきやすいです。

女性の方でお腹周りに脂肪が最近ついた方は、僕が行った方法で痩せることができるかもしれません。

男性は…

男性は冬を越す際に皮下脂肪より多く脂肪を蓄えられる、内臓に脂肪をつけます。

なので、最近お腹周りに脂肪のついた男性の方も、僕の方法があっているかもしれません。

実際に男性の患者さんで、僕と同じやり方で12キロ痩せた方がいますので、男性の方におすすめです。

現代人は食事の回数が多すぎる?

昔の江戸用語で「こんな仕事、朝飯前だぜ〜!!!」と、現代では簡単な仕事の例え話をする時に使うことがありますよね。

これは昔、朝ご飯を食べる前に一仕事をしていて可能性が高い事を示しております。

1日3食はアメリカの栄養学で、日本人の食事は2回だと言われております。

日本人の身体の大きさには、2食があっているのではないかと考えられます。

昔は貧しい状態が長く、食べるのにも困っていたため2食だった可能性も有ると考えられますが、それでも現代人の食事は栄養が豊富なのでカロリーが多すぎてしまうと考えられます。

半年で15キロ痩せた方法を大公開!!!

先ずは、自分が1日でどのくらい食べているのか(カロリー)を考えてみることにしました。

朝

それまでは朝食は食パン1枚にバターを塗ってトースターで焼き、それを食べていました。

これにコーヒーは絶対に飲んでいて、調子がいい時は味噌汁とプラス、ヨーグルトに蜂蜜をかけて食べていました。

このメニューでカロリーを考えると、少なく見積もっても500キロカロリーは朝だけで取っていたと考えられますね。

昼

昼食は妻が作ってくれるお弁当に、食後のデザートを欠かさず食べていました。

お弁当は成人男性のお弁当ぐらいでそこまで大きいものではなく、食後のデザートは羊羹やモナカなどの和菓子を取っていました。

昼食のカロリーは、少なくても1000キロカロリーは取っていました。

多い時だと、1300キロカロリーはあったと思います。

夜

夜ご飯はおかずしか食べていませんが、その日妻が作ってくれたおかずを残さないように全部食べるようにしておりました。

その食後に、デザートとしてチョコレートやクッキーなどを食べており、お腹いっぱいと感じられるまで食べるようにしていました。

そこでのカロリーも少なくても1000キロカロリーは取っていて、デザートの量によっては1300キロカロリーを取っていたと思います。

トータルで考えると2800キロカロリー超えていたと考えられ、成人男性の1日摂取カロリーは2400〜2700キロカロリーとなっていますので、やはり取りすぎているとだと考えられます。

まとめ

今回のブログはここまで、先ずはこのブログを読んでいただいた方はご自身の食事を1ヶ月見直してみてはいかがでしょいか?

自分が思っているよりも多くのカロリーを取っていることがわかり、カロリーだけではなく糖質の量も多いことが分かります。

先ずは見直しが大切なので、1日の終わりにその日の食事をメモしてみましょう。

来月のブログで、もっと詳しく説明していきますのでおたのしみに。

2021.12.14

こんにちは、馬込鍼灸整骨院の笠原です。

今回のブログはバネ指(弾発指)についてです。

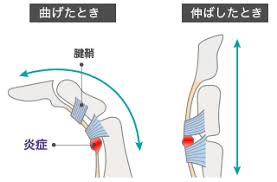

バネ指とは狭窄性腱鞘炎のことで、症状としては指を曲げようとすると引っかかった感じがしたり、痛みが出ます。

強い場合には、曲げた指が伸ばせなく(戻らなく)なり、他の指で伸ばして戻すようになります。

指を曲げるための腱と、この腱を覆っているトンネル状のさや(腱鞘といいます)との摩擦で、腱や腱鞘が腫れて引っかかるために起こります。

原因

更年期の女性に多く、妊娠出産期の女性にも多く生じます。手の使いすぎやスポーツや指を良く使う仕事の人にも多いのも特徴です。糖尿病、リウマチ、透析患者にもよく発生します。母指(親指)、中指に多く、環指、小指、示指にもよくみられます。

整形外科的な治療としては、まず消炎鎮痛剤のシップやクリームの塗布や温熱療法を行います。

それでも痛みや引っかかりが強い場合にはステロイドホルモンの腱鞘内注射を試みます。

注射で症状が軽減することが多いのですが、それでも症状が強い場合には手術を行います。

当院での施術は、腫れている腱の筋肉を手技で緩めて、温熱や電気療法を行います。

そしてその指の支配領域である神経へのアプローチをしていきます。

モルフォセラピーでその神経の出ている脊柱を矯正することで、指が動かしやすくなり、痛みや引っかかりが軽減します。

バネ指でお困りの方はご相談下さい。

ここからは私の走ることについてです。

コロナ禍で大規模なマラソン大会が軒並み中止になっていましたが、ようやく少しずつ再開されてきました。

私は久しぶりに公道を走るハーフマラソンの大会に参加しました。

「世田谷246ハーフマラソン」という大会で、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場を拠点に、国道246号線をはじめ多摩川沿い、多摩堤通り、目黒通り等の区内の主要道路を駆け抜けるハーフマラソンです。

市民ランナーだけでなく、青山学院や駒沢大学などの箱根駅伝常連校も参加しています。

各大学では箱根駅伝に向けての選考レースにもなっているようです。

私は今までは毎週のように大会に出て追い込んでいましたが、大会が無い期間が続き、追い込んで走る事も減り、走力が落ちてしまっています。

なので目標は1キロ4分ペースで、ゴールは1時間25分にしました。

スタート前の緊張感、沿道からの声援、後半足が重く呼吸が苦しくなることなど、久しぶりでとても嬉しくて楽しく走る事が出来ました。

やっぱりマラソン大会はいいですね(^^)/

大学生のトップ集団とすれ違いましたが、速すぎてびっくりしました。

タイムは1時間23分55秒くらいでした。まずまず走れて一安心です。

今後はまたフルマラソンで3時間を切れるように走っていきます。

走る会のみなさんといっしょに駅伝にも出られたら楽しそうですね!

1月に河川敷を走るフルマラソンにエントリーしているので、そこを目標に練習します!

12月11日の「馬込楽しく走る会」には9名の方が参加してくれました(^^)

6名は歩きで3名が走りです。

私の担当する走る組は、院から本門寺まで行き、本門寺マラソンのコースを1周して帰るという約5kmを走りました。

1㎞8分くらいのゆっくりペースで、しゃべりながら走っていました。

普段お話しする事があまりない方とも話せて楽しいです。

歩く組は大塚先生がアップダウンのある道を歩きました。

皆さんしっかりと歩き、いい運動になったときつそうだけど楽しそうでした。

次回は12月25日の16時半から開催しますので、興味のある方はご参加下さい!!

通院中の方でなくても大丈夫ですよ。

参加者の体力や走力でペースを決めて、無理せず楽しく行います。

参加希望の方はこちらからご連絡下さい。

2021.12.13