ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

こんにちは!

10月の祝日診療のお知らせです。

10月14日(月)・10月22日(火) 9:30~18:00の診療となります。

最終受付は初診の方は17:00、通院中の方は17:30となります。

予約優先制ですので、お電話やラインでご予約をお願いします<m(__)m>

2019.9.25

こんにちは!

先週台風で甚大な被害が出て、未だに千葉の方では停電が続いてる状態です。

あなたの親戚やご友人方は大丈夫でしたでしょうか?

東京でも滅多に出ない竜巻注意報が出るくらいでしたので、地球の環境もどんどん変わりつつあります!

自分たちは大丈夫だからと過信せず、早めの避難と避難具の用意は日頃からしておくようにしましょう!!

今回は有害重金属が体内に入ってくると身体に悪影響を及ぼす事をお伝えします(^^)

今アメリカでもこの研究がされており、馬込鍼灸整骨院で行っているモルフォセラピーを考えた花山先生と言う方がそこのチームの一人と繋がり、今後より細密に研究などが進んでいくとは思いますが今の段階では重金属が体内に入ると、悪影響を及ぼすという話しが来たのでどのような物があり、どういうところから摂取してしまうのかをお伝えします。

有害な重金属には以下のようなものがあります!

水銀・鉛・ヒ素・カドミウム・アルミニウム・ニッケル・アンチモン・バリウム・ベリリウム・ビスマス・タリウム・トリウム

ではここから、それぞれがどのようなところから摂取してしまうのかを見てみましょう!

水銀…マグロなどの魚介類、化粧品、農薬、アマルガム(銀歯)

鉛…ガソリン、陶器、白髪染め、古い水道管、ペンキ、絵の具、

ヒ素…汚染された水、殺虫剤、除草剤、大量のひじき

カドミウム…煙草、排気ガス、メッキ工場、プラスチック、米、合成ゴム

アルミニウム…アルミホイル、アルミ鍋、アルミ缶、胃腸薬、歯磨き粉、飲料水、ベーキングパウダー

ニッケル…煙草、メッキされた金属(材料の表面に薄い金属の膜を被せる事)、電池、マーガリン

アンチモン…医薬品、日常食品

バリウム…医薬品、殺虫剤

ベリリウム…歯科合金、電気部品

ビヒマス…医薬品、化粧水

タリウム…農薬、絵具、塗料、印刷インキ

トリウム…ガス灯マントル、光学レンズ、カメラレンズ、タングステン溶接電極棒、高輝度放電ランプ

と、このような形で有害重金属があなたの生活の中にありふれているのです(>_<)

しかし上記のような物が身体の中に入らなければ悪影響はありません。

調べていて割と、有害重金属と言うのは案外身近にあるのだなと思いました。

総称して見ると医薬品に含まれていることが多いという事が分かりますね!!

モルフォセラピーを考えた花山先生のお知り合いのお医者さんの話しなのですが、そのお医者さんもモルフォセラピーを習得し、抗がん剤をされている患者さんにモルフォセラピーをしたところ骨のズレは落ち着き、さぁ抗がん剤をやりましょうと開始したところ今まで落ち着いていたズレが元の状態に戻ってしまったという事があったそうです!

話しがそれましたが悪い物が身体に入ってくると、それだけで身体には多大なる悪影響を及ぼします!

これを機に身体に悪影響を及ぼすのは、日頃の姿勢・化学物質・重金属と言うものになります。

しっかりと自分の身体のケアはしていきましょう(^^)/

2019.9.21

皆さん、こんにちは。

夏も終わり、肌寒くなってきました。

過ごしやすい季節になってきていますが、その変わり風邪やインフルエンザなどの病気も増えてくる季節でもありますので、手洗いうがいなど対策を取っていきましょう。

実は、インフルエンザや風邪予防に手洗いうがいだけではない事をご存知ですか?

便秘の方は、風邪やインフルエンザにかかりやすくなる言う統計が出ているのも事実です。

僕が前回お話しした痔の主な原因もこの便秘にあります。

(前回の痔の話しです。)

更に、便秘を整体で解消する事も解説します。

先ずは腸の働きについて解説しますので、ご確認ください。

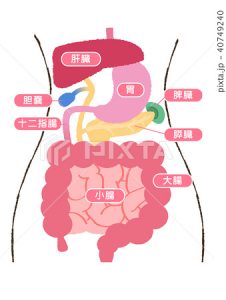

大腸の働き

食べ物が口から摂取されると、噛み砕きドロドロの状態になりますが、胃や小腸でさらにドロドロにしていきます。そうする事で、体内の細胞にまで達成する事が出来るようになるのです。そのドロドロの物は、大腸に到達する時にはほとんどが水の状態になっています。なので、大腸では水分のみを吸収するようになります。

従って、水分の状態になっていますが、若干の食べ物のカスが残り、それが便を形成していくのです。

しかし、そのままでは便は詰まってしまいますので、腸自体がぜん動運動と言う動きをしていて、肛門まで便を押し出してくれます。

この動きは、自律神経が動きを管理していて、過度なストレスなどを感じた場合に、管理する神経が誤作動を起こし、働かなくなり、大腸が動かなくなるので、便秘になってしまうのです。

便秘のメカニズム

便秘は、4種類に分ける事が出来ます。なので、人によって便秘の原因を見極め、その人にあった対処をしないといけません。

1.弛緩性便秘『大腸の機能低下』

大腸の緊張が緩み、ぜん動運動がうまく行えない状態。ぜん動運動がうまく行えないので、便が停滞する時間が長く、水分の吸収率が上がってしまい、便秘になるケース。便秘の中でも、頻度が多く女性や高齢者に多いのもこのケースです。

対策

水分を多くとるや、運動などを積極的に行う事が改善の糸口になります。

2.けいれん性便秘『大腸の過緊張』

交感神経の興奮により腸が緊張しすぎて、便がうまく運ばれず、コロコロとした便になってしまう事や、便秘と下痢を交互に繰り返す事が特徴。

対策

交感神経の緊張の改善が必要になり、モルフォセラピー整体を行う事でこの便秘は解消されます。

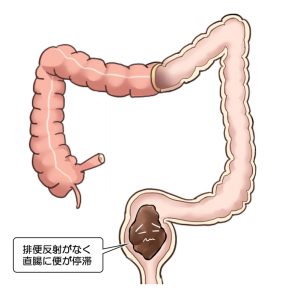

3.直腸性便秘

便が直腸に到達しても排便の反射が起こらず、便が直腸に停滞して排便できなくなる便秘。

高齢者や寝たきりの人や、痔や排便が恥ずかしいなどの理由から、排便を我慢してしまう習慣がある人がなりやすいです。

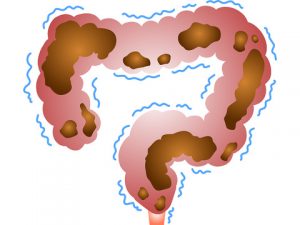

4.器質性便秘

大腸がん、イレウス、腸管癒着、潰瘍性大腸炎などの原因があり、その為に腸管の通過障害が起こり便秘になる。血便、激しい腹痛、嘔吐などが排便の際や、腸管が動く際に伴うようになると病院の受診をお勧めします。

この様な症状がある場合は、下剤は使用してはいけません。

整体での対処方法

モルフォセラピー整体で対処できるのは、腸管内が炎症や破裂してなければ、適応可能となります。

では、どのような施術方法になるかと言うと、腸管癒着を起こしている箇所を整体の手技で緩める事や、お腹を緩める事で副交感神経を刺激して腸の動きを活発にします。

交感神経が優位な状態が続くと、腸管内は動きが悪くなるので、モルフォセラピー整体で背骨を整えると、副交感神経が優位になり腸管内の動きが活発になるのです。

2019.9.14

こんにちは加島です!

9月になりすこーしだけ熱さが落ち着いてきましたが

まだまだ汗はかきますね。

そしてまだまだ夏バテになる方も多いと思います。

・夏休みに子供と遊んで休めていないおかーさん

・お盆の家族サービスをしすぎたおとーさん

・毎日、18℃の冷風にあたっている学生

気を付けて下さいね!(^^)!

遅れて夏バテになる方も少なくありません。

夏バテは医学的な用語ではありませんが、高温多湿により体が対応できなくなり

体調を崩してしまう疲労の総称です。

夏バテの症状

・暑さにより睡眠が障害され疲労感が増すという悪循環に陥ることもある疲労・倦怠感(だるさ)

・自律神経の不調がおこり消火器機能の低下し食欲不振になることも

夏バテと夏風邪

夏バテと夏風邪はとても関連しています。

夏バテになると免疫力が低下し、細菌やウイルスに感染しやすくなります。

そのため、風邪をひいてしまうことが多いのです。

しかも、夏風邪は症状が重いとあなたもご存じですよね?

それはなぜかというと、夏なので水分が身体の中から少なくなってしまいます。

そのため脱水症状がおきて症状が重く長引いてしまうのです。

夏バテのメカニズム

冷房によるもの

・冷える→血行不良、免疫低下→夏バテ

・室内外の温度差→自律神経の乱れ→だるい→食用不振→夏バテ

・汗がかけない→体内に熱がこもる→脱水、熱疲労→夏バテ

暑さによるもの

夜寝れない→睡眠不足→疲れが取れない→夏バテ

ビールや炭酸飲料などの冷たい飲み物の過剰摂取→消火器の機能低下→食欲不振→夏バテ

夏バテ予防

・栄養価の高い物を食べる

食欲が減退しがちな夏は、間違いなく量より質です。とくに疲労回復に効果的な

納豆、豚肉、ウナギ、白米、山芋などの良質なたんぱく質、高ビタミンの

食事をしっかりとりましょう。

・室内外の温度差を5℃以下にする

温度差が高ければ高いほど、自律神経は乱れやすくなります。

室内では長ズボンや長袖を着用したり直接、風邪があたらないように工夫しましょう。

・お風呂にしっかりつかる

暑い夏はシャワーですましがちなので疲れが取れにくいです。

お風呂につかり疲れを取りましょう。

・モルフォセラピーを受ける

モルフォセラピーは自律神経にアプローチをかけることが出来ます。

自律神経が整うことにより、血流も安定するので疲れも取れていきます。

気になる方は一度受けてみてはいかがですか?

夏バテが終わったと思ったら残暑が原因となる秋バテもあります。

体調には気を付けて生活を送って下さいね(*^^)v

2019.9.10

こんにちは、8月の走行距離は230kmなのに体重が全く減らない笠原です(T_T)

芦ノ湖を1周したり、高尾山~陣馬山を往復したり、足柄峠を走ったり、日光の霧降高原から丸山~大山のハイキングをしたり、かなり走ったのですが・・・・

マラソン大会は「富士吉田火祭りロードレース」のハーフマラソンに出ました。

富士北麓公園という、富士山が目の前に見える場所が会場です。富士山を見ながら気持ち良く走れそうだと思いますよね!?

しかし、コースがハードなんですよ!!!

スタート地点は標高1000mで、そこから1300mまで上って下るという、坂ばっかりのコースです(^_^;)

そんなハードコースですが、1時間29分50秒で走ることができました\(^o^)/

私は上り坂がわりと得意なので、その走り方をお伝えします!!

☆笠原式上り坂の走り方☆

①坂の上を見ない

上を見ると「まだあんなに上るのか・・・」と嫌になるし、顎が上がりフォームも悪くなります。

頂上はチラ見くらいにして、でも下を見るというよりは正面を見るくらいがいいです。

②身体を前に倒す

腰を落とさずに前に倒れるようにします。

③歩幅は狭く

無理に歩幅を広くしないで、狭くていいのでリズムよく走る。

④腕を大きく振る

私の意識は後ろに引くよりも前に出す感じです。

オリンピックメダリストのエリックワイナイナさんは、「ロープを引っ張るように走る」と言っていました。

大会では設定ペースを守ろうとして上りも下りもイーブンで走ろうとしないことです。上り区間はペースは落ちるものと考えてレースプランを立てて下さい。

坂に慣れるのも大事なので、普段の練習で坂を意識して走るようにすればだんだん走れるようになりますよ(^^)西馬込周辺は坂が多いのでちょうどいいですね。

慣れてきたら坂ダッシュもオススメです。

短時間で負荷をかけられるので、忙しくて走る時間がなかなか取れないランナーにピッタリの練習です。

初心者はいきなりやるとケガの恐れがありますので、まずは平地から走りましょう。

下り坂の走り方は、腰を反らずに頭から突っ込んでいくような感じがいいと思います。

これはM高史さんが言っていたのをやってみたらよかったです(^^)/

皆さん坂道を走る時の参考にして下さいm(__)m

話は変わりまして、最近走り始めた方から「どうやって走った距離を計測しているの?」「自分のペースがどれくらいなのかわからない」と質問がありました。

私は走り始めた頃、地図をコピーして走ったコースに線を引き、それで距離を測っていました(笑)

今は便利なものがありますので紹介します。

・GPS機能付きランニングウォッチ

距離や走ったコース、高度、ペース、ピッチ、ストライド、接地バランス、心拍数が計測できるものもあります。

PCやスマホと連動するので記録の管理もしやすいです。

ガーミン・エプソン・スント・ポラールなどのブランドがあります。

・スマホアプリ

アプリを起動して持って走るだけで距離やペースが分かります。

目標ペースを設定すると、それに対して声の指示を出してくれる機能などもあります。

ランキーパー・ジョグノート・runtastic・ナイキ+runなどがあります。

・キョリ測

GPS時計を買うまではずっと使っていました。

地図上をクリックするだけで、地点間の距離を計測できます。

問題は走ったコースをちゃんと覚えておかなければダメなことです。

知らない路地とか走った時や、数日後だと忘れてるかもしれません(^^ゞ

今月は29日に「榛名湖マラソン」に出ます!!

アップダウンの多いフルマラソンです(;^_^A

出る方がいたらよろしくお願いします!

2019.9.7

こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です!

今年の天候はおかしく、晴れたり雨が降ったりと大忙しですが体調は崩されてないでしょうか?

気候の変動により体調を崩しやすいですが、しっかりとお身体を整え崩れにくくしていきましょう(^^)

今回は脊柱管狭窄症について、あなたにお伝えしようと思います。

脊柱管狭窄症というのは、脊骨の中を脊髄神経が通っているのですがその管のことを脊柱管と言います。

その管(脊柱管)が狭窄と言い、管の幅が何らかの原因により狭くなり脊柱管の中を通っている脊髄神経を圧迫してしまうのが脊柱管狭窄症というものになります。

その何らかの原因と言うのは、一般的に知られているのは脊柱管を構成する脊骨や靭帯、椎間板の加齢変化や、椎間板ヘルニア、すべり症などが脊柱管を圧迫又は狭くさせる事で発生します。

そこにこちらで取り入れているモルフォセラピーの考えからすると、脊骨のズレから神経を圧迫しているという事です!

骨のズレには規則性があり脊骨は全て左側にズレます。ズレる事により脊骨と脊骨の間から出ている神経を圧迫してしまい痛みや痺れを出しているという事です。

もちろん脊柱管狭窄症には特有の症状があります。

腰痛、足にかけての痺れ、間歇性跛行、前かがみの姿勢になると症状が和らぐ、稀に排尿障害、排便障害、筋力低下と言った症状があります!

あなたは腰痛、痺れといった症状で病院に行くとレントゲンやMRIなどを撮られ「脊柱管狭窄症です」と言われたことがあるかと思います。又はこれから行かれるとそういわれることがあると思います。

骨が変形して脊柱管が狭窄し、脊髄神経が圧迫されているものは手術をしないとどうしようもありませんが、今まで診てきた患者さんの状態からすると骨のズレが原因でした。

施術をすると痛みや痺れが改善したり、今まで日常生活で支障をきたしていた状態が改善したりと変化がでています!

病院などではブロック注射や痛み止め、湿布などを処方されるかと思いますがそれはあくまでも痛みを感じなくさせるだけで、症状の根本からの改善は行えていないのです。

なのでいつまで経っても症状の改善が無く、悪化する一方で最終的には手術する事になるのです。

よく手術をしても痛みや痺れが改善しないという話しを聞きませんか?

手術で脊柱管の圧迫を取り除いても、骨のズレというのはまたズレてくるのです!

そのズレる原因と言うのは7月にブログで書かせて頂いた、化学物質による骨のズレというところに書いてあります。

そちらも読まれると分かりやすいので是非読んでみてください!!

このような事から手術をしなくても、モルフォセラピーで症状の改善はしていけるのです。

もしも脊柱管狭窄症と言われた方やそうじゃないかと思われているあなた!!

是非モルフォセラピーを受けてみてください(^^)

2019.8.27

皆さん、こんにちは。

馬込鍼灸整骨院の、大塚です。

今年の夏は、寒暖差が激しかったですね。

体調管理には、十分気を付けて下さい。

先日、モルフォセラピー整体を受けて下さっている患者様(Aさん)が急に、

『この整体って、痔は良くなるの?』と、ご質問頂きました。

なので、即答で『はい、よくなりますよ』と、答えました。

するとAさんは『良かった。』と仰って下さり、『実は、日本人の3人に1人が痔で悩んでいるって知っていました?』

僕は、そんなに悩んでいる人がいるなんて、思っても診ませんでした。

その方は、ご家族で痔に悩まされていて、一度手術しましたが、再発していまい、お医者さんからは『もう手術をすることは、出来ません。』と、言われてしまい、悩んでいました。

来院時は、別の症状で来院しましたが、そこが改善傾向になってきたので、相談させてもらいましたとの事。

実際、週一回の施術を1ヶ月間行いましたが、今の所痔が無くなったとの事でした。

なので、経過良好ですし月1のメンテナンスをしていますが、痔の状態は安定的にいい状態です。

今回はそんな、日本人の3人に1人が悩んでいる痔についてお話ししていきます。

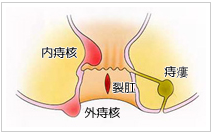

始めに、肛門の構造と働き

肛門は直腸とつながっていて、お尻の出口は皮膚で守られています。その皮膚の奥には、直腸があります。守っている皮膚と直腸のつなぎ目で、山のようになっている部分を歯状線(しじょうせん)と呼び、これより外に出た部分が肛門です。

肛門は、自分の意思で筋肉のコントロールできない「内肛門括約筋」と、筋肉のコントロールできる「外肛門括約筋」の2つの筋肉がうんちのふたをしています。普段蓋は閉じていますが、うんちが出る際は、筋肉が緩んで蓋が開く仕組みになっています。

続いて、痔の原因

長時間座りっぱなしのデスクワークなどでは、下半身に流れる血液がお尻に溜まってしまいます。すると、お尻の静脈はうっ血した状態になります。そこで、うんちが出る際にいきんでしまうと、血管の膨張率が高くなり、その際に毛細血管は傷つきやすくなってしまい、繰り返しの負担が肛門に負担をかけ痔が発生するといわれています。

肛門に負担をかけてしまう場面は、排便時のいきみや長時間のデスクワークの時だけではありません。スポーツ時のいきみ、刺激物やアルコールの過剰摂取などによる下痢、冷えなども肛門に負担をかけてしまうと考えられています。

痔の種類

痔は、大きく「痔核(いぼ痔)」、「裂肛(切れ痔)」、「 痔瘻 じろう(あな痔)」の3種類に分けられます。いぼ痔が男女ともに大半を占め、切れ痔は男性に多く、あな痔は手術が必要になりますが、痔全体の中では少ない傾向にあります。

1.痔核(いぼ痔)

肛門の奥の直腸側にできる「内痔核」と、歯状線より下の皮膚にできる「外痔核」がある。

<内痔核>

軽い場合は排便時の出血のみで痛みはないものの、症状が進むといぼが肛門の外まで出てくるようになり(脱肛)、痛みを生じてくる。

<外痔核>

出血は少ないが強い痛みを伴う。

2.裂肛(きれ痔)

硬くなった便を排泄するときに肛門の外壁を傷つけることが原因。肛門の上皮部分が切れたり裂けたりするため、出血がある。

3.痔瘻 じろう

歯状線のくぼみ部分(肛門腺)に細菌が入り、炎症化膿して中で膿がたまることが原因。

肛門部に重くて鈍い痛みと異物感があり、排便時以外でも痛みを感じます。

治療には手術が必要になるため、早めの受診が必要になります。

では、このような痔に対して当院ではどんなことができるのでしょう。

当院での対応方法

当院での施術は、お尻付近に停滞している血(静脈)の循環を良くすることが重要と考えています。

仙骨付近には、細かい血管が張り巡らされていて、骨盤内の臓器にも栄養を送っています。なので、仙骨のズレを整体によって解消すうことで、骨盤内の血液循環を良くしていきます。

その方法は、モルフォセラピーと言う整体になります。

痔の患者さんも、整体を受ける事で良くなったとの事でした。

痔でお困りの方は、是非、モルフォセラピーで良くしましょう。

2019.8.26

こんにちは、笠原です。

先日足柄峠を攻めてきました(笑)

ここは約12㎞ずっと上り坂で、帰りはずっと下りのコースが取れ、しかも交通量が少ないのでランナー界で人気の場所なのです。

場所は御殿場線の山北駅。

東海道線の国府津駅から乗り換えて行けます。国府津経由だとICカードが使えないので要注意です!!

山北駅前の「山北町健康福祉センター」をスタート地点とします。

コインロッカーもあり、センター内に「さくらの湯」という銭湯もあり、ランナーにはとても助かる施設です。

8時30分開場ですが、外に24時間対応のコインロッカーもあります。(2019年8月)

ここをスタートし、足柄万葉公園まで走って往復します。

都内ではなかなかこのような上りっぱなし下りっぱなしのコースが無いので、トレーニングにはとても良いですね。西馬込は坂ばかりなので、そこを何度も往復するのでもいいのですが、私にはできません(;^_^A

坂道を走る効果は、上りでは推進力や心肺機能が鍛えられ、下りはフォームや大腿四頭筋などの筋力を鍛えることができます。

(峠走については岩本能史さんの著書をぜひお読み下さい!)

ずっときついのでメンタルも鍛えられます(笑)

コースを詳しく説明したいのですが、言葉だけでは難しいので興味がある方はいっしょに走りに行きましょう(^^)/

2019.8.24

こんにちは!笠原です。

8月になり、とても暑い日が続きますね~(>_<)

それでも私は走っています。秋冬の大会に向けて、この夏しっかり走ることが大事なのです!!

熱中症対策として、朝か夜のなるべく涼しい時間帯に走り、長時間は避けて途中休憩を取るようにしています。

水分補給は、喉が渇いたと感じる前に取ることが大事です!!(と、千葉ちゃんが言ってました。)

そして一番大事なのは無理をしない事です。少しでも体調が悪いと感じたらすぐに止めましょう。

熱中症は運動時だけでなく、室内でも起こるのです。

寝ている間、一晩でコップ一杯分の汗をかくといわれています。

入浴での脱水にも要注意です。

また、発汗以外にも呼吸や皮膚から気付かないうちに水分を失っているので、室内でも水分補給が必要となります。

毎日のように熱中症で亡くなった方のニュースを見ます。皆さんも熱中症には十分に注意して下さい<m(__)m>

さて、皆さんお待ちかね!?私のマラソンの事を書きます。

7月は155㎞走りました。もう少し走りたかったのですが、大会が少なかったし天気も悪かったし、、、8月は200㎞目指します。

7月14日は小松菜マラソンという大会の5kmを走りました。

東大島駅近くの荒川の河川敷を走る大会で、江戸川区の名産品である小松菜を知ってもらうため、参加賞に小松菜のそうめんがもらえます。入賞者には小松菜と小松菜のお菓子がもらえるという大会なのです!

私の参加した5km男子は何とびっくり4名だけの参加でした。18分30秒くらいで走り1位になり小松菜ゲットしました(^O^)/

7月28日は城南島で友人4人とリレーマラソンに出ました。

3㎞の周回コースで私は4回走り、毎回11分30秒くらいで毎回走れました。

暑いので長く走るのは危険なので、この時期は短い距離をゼーハー追い込んで走るに限ります(^^)

ここでお知らせです。

当院はお盆休み無く診療したします!!

8月12日(月)~8月16日(金)

9:00~17:30(最終受付17:00)

※休憩時間はありません。通常よりも開始が30分早くなっています。

8月17日(土)

9:30~15:00(最終受付14:30)

この機会に日々の疲れを取り、元気にこの夏を過ごしましょう!

予約優先ですので、お電話やラインで予約をお取りください<m(__)m>

さて、今回のブログは「ランニング時の暑さ対策」です。

暑い中走るのは危険だとわかってはいるけど、やっぱり走りたい!プラン通り練習をこなしたい!という方も多いと思います。

そんな方でもそうでない方も参考にして下さい。

①外を走らない

わざわざ炎天下を走らないで、涼しいスポーツジムのランニングマシンを使いましょう。

西馬込駅前のライフコミュニティのジムにも2台マシンがあるのでオススメです。

②時間帯や場所

朝早くや夜の比較的涼しい時間に走ります。私は朝ラン派なので6時から走っています。

朝ランは夕飯から時間が経っていて、エネルギーが不足した状態で走るので効率よく脂肪燃焼してくれるらしいですよ。

場所も日陰、木陰をなるべく走りましょう。

③水分補給

持って走るか、小銭を持ち自販機やコンビニで買います。

公園の位置を把握しておき、水道で給水や頭から水を被ったり手足を冷やす事もします。

自宅を必ず通るような周回のコースを走るのが安全です。

④ペース配分

暑いとペースは落ちるものです。冬と同じようには走れないので、ペースを上げようと頑張りすぎるのも危険です。

⑤ウエアやグッズ

サングラス、日焼け止め、アームカバー、キャップはあるといいです。

たまに、「これから蜂の巣駆除します」というくらい完全防備のランナーも見かけます。

でも1番はやっぱり無理をしないことです。身体の声をしっかり聞いて、歩いたり止めるのも必要なことです。

ランナーは頑張りすぎるので、夏は腹7分くらいにして体調を崩さずに走るようにしましょう(^^)

大田区でランニング障害にお悩みの方は、西馬込駅徒歩1分の馬込鍼灸整骨院へ。

あなたのランライフのお役に立てると思います。

2019.8.10

みなさんこんにちは\(^o^)/

加島です。

前回の私のブログでは『呼吸の大切さ』についてお話ししました。

ですので今回は『熟睡、爆睡のための呼吸法』をご紹介いたします。

これからご紹介する4つの『根来式呼吸法』を実践する事で、睡眠の質を決定づける最初の90分間のりが大きく改善します。

下腹部呼吸法 ~セロトニンを増やす~

副交感神経を高め、睡眠ホルモンであるメラトニンの原料セロトニンの分泌を増やす呼吸法です。

日中、仕事の休憩中などに行い夜に備えてセロトニンを増やしておきいましょう(*^^)v

ちなみに、太陽にあたるだけでもセロトニンの分泌量は上がります!

① 口をすぼめて、下腹部の筋肉事ぼるように凹ませながら、息を口から吐き切る

② 下腹部の筋肉をゆるめ、鼻から自然に息を吸う

③ もう一度口をすぼめて、下腹部の筋肉を意識して凹ませながら、ゆっくりと口から息を吐く

④ ②と③をゆったりとしたリズムで5~20分程度繰り返す

※この呼吸法は鼻から吸って口から吐きます!

4・4・8呼吸法 ~不安やストレスを取り除く~

年齢と共に老化していく副交感神経を優位にする呼吸法です。気持ちが高ぶって眠れない時は、

寝る前のタイミングでこの呼吸法を行い、不安やストレスを取り除きましょう!

① 姿勢を楽にして座り、おへその上に軽く手を置きます

② 2~3回呼吸をしたあと、息を吐き切る

③ 4秒かけて鼻から息を吸う

④ 4秒息を止める

⑤ お腹を絞るようなイメージで8秒かけて鼻から息を吐く

⑥ ③~⑤を5分間繰り返す

リンパ呼吸法 ~疲労とむくみをリセット~

老廃物を流し、疲労やむくみを解消する呼吸法です。忙しかった1日の締めくくりにピッタリです。

毎晩の習慣にすれば、疲労を溜めこまず、朝の目覚めもスッキリです!

① 全身の力を抜いて、膝を曲げた状態で仰向けに寝る

② 息を軽く鼻から吐き切る

③ ゆっくりと鼻から息を吸い、お腹を大きく膨らませる

④ お腹を凹ませながら、吸った時間より長めにゆっくりと鼻から息を吐く

※ゆっくりと自分が心地よく感じるだけ行いましょう!

ドローイン ~睡眠時の成長ホルモンを助けるために~

ドローインは呼吸によるエクササイズで、呼吸筋である横隔膜だけでなく、インナーマッスルである

腹横筋も鍛えてくれます。

夕方から夜にかけて行うと成長ホルモンが分泌され、睡眠時の成長ホルモンを助けます。

① 背筋を伸ばして、鼻からゆっくりと大きく吸い込む

② 息を止めてお尻に力を入れる

③ 鼻から息をゆっくり吐きながら、お腹全体を絞るように凹ませる

④ お腹を最大限凹ませたまま30秒間キープする。その時、呼吸を止めるのでなく

浅い胸式呼吸を繰り返します

⑤ 脱力する

※ドローインは交感神経を刺激する為、ドローイン後は必ず4・4・8呼吸法で

副交感神経のスイッチを入れる事を忘れずに(●^o^●)

参考文献 「ハーバード&ソルボンヌ大学 根来教授の超呼吸法」

みなさん是非実践してみてくださいね\(◎o◎)/!

この呼吸でお悩みが改善されない方は、背骨のズレが原因かもしれません。

モルフォセラピーを体験してみては?

宜しくお願いします。

2019.7.27