ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

みなさんは血糖値に付いてどれくらい知っていますか?

本日のブログは血糖値のことを細かく解説していきます。

自分には関係ないと思っている方も異常な値を示しているなんてことは多々あるので注意が必要です。

血糖値は、血の中にあるブドウ糖(グルコース)の濃度を表している数値です。

そして、その血糖値が上がるメカニズム説明していきます。

ご飯などの炭水化物を食べるとき、口の中でアミラーゼと言う消化酵素によって分解されます。

最終的には小腸でブドウ糖になるまで分解され、吸収されます。

その後小腸から血管に運ばれ血糖値が上昇します。

これが食べ物を食べてから血糖値が上がるまでの一連の流れになります。

血糖値が上がった後どのように下がっていくかと言うと、ホルモンが関係していきます。

血糖値が上昇すると膵臓からインスリンと言うホルモンが分泌されます。

インスリンは血液中の糖分を細胞の中に取り込むように働きかけます。

これによって血中の糖分が細胞の中に移動するので血糖値が下がるのです。

因みに、糖尿病はこのインスリンの分泌が低下するもしくは、分泌出来なくなり血糖値が下がらない状態が慢性的に続く病気の事を言います。

血糖値の急上昇と急降下が危険!!!

血糖値は食前や食後で緩やかに変化するのが正常の反応です。

しかし、この血糖値の変化が急激になる異常な状態があります。

それを血糖値スパイクと言います。

血糖値を下げるメカニズムは前述したとおりインスリンが関わってきます。

このインスリンを放出する膵臓の機能も加齢や肥満に伴って低下していきますので、上手く血糖値を下げられなくなります。

そうなると食後急激に血糖値が上がり、後からインスリンが急激に分泌され血糖値が急降下します。

この状態だと血管への負担がかなり大きくなり、動脈硬化などになってしまいます。

ちなみにこの血糖値スパイクを起こしやすい人の特徴としては、

食べるのが早い。炭水化物を大量に食べている。運動不足などが挙げられます。

当てはまる方は気を付けてみて下さい。

血糖値スパイク対策

今回は食事での血糖値スパイク対策を紹介していきます。

みなさんは血糖値の上がりやすさを示す値GI値をご存じでしょうか?

GI値が高い食材は摂食後血糖値が急激に上がります、反対にGI値が低い食材は摂食後血糖値がなめらかに上がっていきます。

GI値が高い炭水化物

ごはん

パン

パスタ

ラーメン

GI値が低い炭水化物

玄米

全粒粉パン

そば

GI値以外にも血糖値スパイク対策があります。

よく噛んで食べることと野菜から食べることです。

これは今かららでも意識出来ると思うので意識してみて下さい!

2022.10.4

皆さん、こんにちは。

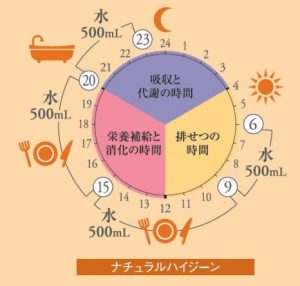

今回のブログは、酵素のお話です。

皆さんはこの夏はどのようにお過ごしでしたでしょうか?

どこかお出かけをしてその際に食べ過ぎていないでしょうか?

お家で過ごしていて、ダラダラ過ごして食べすぎではないでしょうか?

夏休みに食べ過ぎてしまった方は、今こう感じていることでしょう?

「異常な疲れを感じる」や「寝ているのに疲れが取れない」など、とにかく疲れが取れない状態ではないでしょうか?

それは、酵素が不足している可能性が高いかもです。

この9月に、疲れで悩んでいる方は是非参考にして下さい。

酵素とは何か?

酵素をGoogleなどで調べると、

『植物・動物問わず生命活動においての反応を促進するもの。』との事で、何のことかわからないですよね。

分かりやすく説明していきます。

酵素の代表例は消化酵素があると思います。

私たちはこの消化酵素があることで、今日食べたお肉や昨日食べた魚などを細かく分解するのに24時間から36時間くらいをかけて、消化して体の細胞に血管を介して送られます

。

(ビタミンやミネラル、脂肪や糖質などになります。)

簡単に言うと、これが体の消化酵素の仕組みになるのです。

では、消化酵素がないと食べた物の吸収にはどれくらいの時間がかかると思いますか?

200グラムのお肉を食べて、消化酵素がない状態での吸収は何億年もかかるとも言われて

いるぐらいなのです。

ここでわかるように、消化酵素があることで200グラムのお肉が2・3日で消化できるよう

になっているのです。

他にはどんな酵素があるのでしょうか?

お酒を飲む方にとってはとても大切になるのですが、アルコール分解酵素です。

これもまたこの酵素があることで、体に入ったアルコールを分解して尿や汗で体外に排出できるようになるのです。

この酵素がないと血管内にアルコールが残り続けてしまい、最終的には毒に代わってしまい体の臓器を壊してしまうものに変化していくのです。

実は、人間の身体で一生に造られる酵素の量は決まっているとの事です。

アルコールで考えると、アルコールを飲んでも顔に何も出ない人もいれば、一口飲んだだけですぐに顔が赤くなってしまう方います。

これは、アルコール分解酵素をなので、酵素を体外から摂取する必要があるのです。

当院で取り扱っている、エステ・プロラボのハーブザイムと言う酵素ドリンクをとっていただきたいのですが、酵素を摂るだけでは効果は半分ぐらいなのです。

では後の半分行うことは何だと思いますか?

空腹を作ることです。

なぜ、空腹が必要なのでしょうか?

空腹を作る理由

皆さんは体に良いものを積極的に取ることを心がけていませんか?

コンドロイチンやコラーゲンサプリメントなど、体にとって良いものを摂取したいと思うことが多いと思います。

しかし、現代人は栄養を摂りすぎている為に、吸収率が衰えていることをご存知でしょうか?

今ブログを読んでくださっている中で、お腹が空いたから食事を摂ると言う方は何人くらいいるでしょうか?

時間だから食事を取るや、朝だから食事を取るなど決まっているためにその事をせれている方が大半だと思います。

しかし、その食べた食事は空腹になる前に摂取している可能性が高いため、吸収が衰えているのです。

食べたものは腸で吸収されますが、その後は体の隅々に到達して細胞に吸収されます。

しかし、細胞もお腹がいっぱいだと吸収できないのです。

そうすると腸での吸収も衰えて便が溜まっていきます。

腸管はどんどん詰まっていき、渋滞になり吸収はどんどん落ちていきます。

しかし、交通量は落ちないので渋滞は増すばかりです。

これが現代人の体のメカニズムになります。

まとめ

疲れやすい人は酵素の量が足りていないため酵素を摂取する必要があるのですが、そもそ

も酵素の吸収を促進するため空腹を作る必要があるのです。

まずは空腹を作ってみてはいかがでしょうか?

2022.9.28

馬込鍼灸整骨院、古谷です。

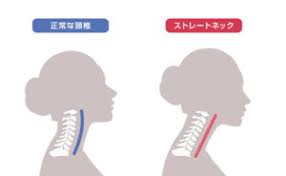

今回は「ストレートネック(スマホ首)」についてブログを書きました。

1.概要

ストレートネックは頸椎の正常な前湾カーブ(生理的湾曲は20°の前湾の前方凸型)を失っている状態。

前湾カーブが消失する原因には、胸椎の過後湾(生理的湾曲は20°~40°の後方凸型)がある。胸椎の後湾が増強すると頭部は前方位になり、頸椎の中下部は屈曲し、生理的湾曲を失って後湾カーブとなる。目線を前に保つために上部頸椎のみが伸展位となり、顎が突き出た姿勢になることが特徴。

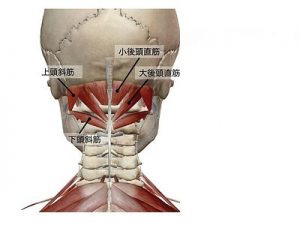

2.頭部前方位で固くなる筋肉

頭部前方位では、頸椎上部が過伸展することで頸部上部を伸展させる筋肉(後頭下筋群)が慢性的に緊張状態になりやすい。

後頭下筋群とは...

後頭部の深層に位置する小さな筋肉の総称で4つ存在する。

頭部伸展の運動範囲は0°~25°。頸椎との複合伸展では45°まで動く。

頭部の微妙な動きを実現している。ピント、眼球運動、瞼の動きをコントロールする。

・大後頭直筋

(起始→停止)軸椎の棘突起→後頭骨の下項線の外側部

(支配神経)脊髄神経後枝

(血液供給)後頭動脈

(働き)脊椎と頭部の働きを助ける

・小後頭直筋

(起始→停止)環椎後弓結節→後頭骨下項線内側部及び大後頭孔との間の面

(支配神経)後頭下神経

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱の動きを助ける

・上頭斜筋

(起始→停止)環椎の横突起の上面→上項線との間の後頭骨

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の動きを助ける。動きよりも姿勢保持に関与。

・下頭斜筋

(起始→停止)軸椎の棘突起の先端→環椎横突起の下方背面部

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の働きを助ける

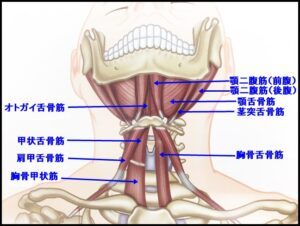

3.舌骨下筋群の運動貢献度(頸部屈曲)

1位・斜角筋群 2位・舌骨下筋群 3位・椎前筋群

ストレートネックになると拮抗筋である頸椎上部を屈曲させる筋肉(舌骨下筋群)は弱化していく。

舌骨下筋群とは...

舌骨より下方にあり、胸骨・肩甲骨・甲状軟骨などの間にある筋肉の総称で4つ存在する。

甲状軟骨の引き上げや舌骨の引き下げにより、それぞれ嚥下や開口に寄与します。

・甲状舌骨筋

(起始→停止)甲状軟骨側面の斜線→舌骨体下線及び舌骨大角

(支配神経)舌骨神経

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・胸骨甲状筋

(起始→停止)胸骨後面→甲状軟骨翼側の斜線

(支配神経)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む

・胸骨舌骨筋

(起始→停止)胸骨後面・鎖骨内端及び後胸鎖靭帯→舌骨下縁

(神経支配)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・肩甲舌骨筋

(起始→停止)肩甲骨上縁→舌骨体下縁

(支配神経)脊髄神経の枝

(血液供給)舌骨下動脈・舌骨動脈、浅頸動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関与する

4.ストレッチ方法(舌骨下筋群)

ステップ1

①右手で顎を後上方に押し込むように力を加えます。

②反対の手で右肘に当て垂直に引き上げます。

ステップ2

①右手を左側頭部に引っかけて頸椎を側屈方向に誘導していく。左手は胸の前に当て、下に軽く引き下げます。

②その状態から頸椎を伸展させていく。

5.筋力トレーニング(舌骨下筋群)

①ベッドに仰向けになり、頭部をベッドの端から落とします。

②その状態から頭部を屈曲させて頭部を持ち上げます。

6.ストレートネック修正体操

問題点は、1頸椎中下部の屈曲位 2頸椎上部の過伸展位

ステップ1

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎中下部を伸展させていく。

ステップ2

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎上部を屈曲させて顎を引く。

ステップ3

胸椎の過度な後湾を修正するためには、胸椎を伸展させる運動が必要。

①背もたれのある椅子に腰をかける。

②腕をバンザイしながら胸椎を伸展させていく。広背筋や小胸筋が硬いケースでも胸椎後湾を強めることに繋がります。その際は、その部分もストレッチをする必要がある。

7.最後に

ストレートネックや胸椎過後湾の修正方法は、あくまでも問題に対してのアプローチに過ぎない。それよりも重要なのは、どうして不良姿勢になったのかであり、その最大の原因は普段の姿勢にあります。もう一度姿勢を見直す必要があります。

2022.9.15

みなさん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

猛暑日は過ぎましたが、まだまだ暑い日は続きますね。

小まめに水分補給や運動を行う方は塩分も一緒に補給できると熱中症になる確率を減らすことが出来るので、意識して行ってみて下さいね。

さて、今回は筋肉痛についてお話していこうと思います。

誰でも一度は経験があると思います。

部活の練習量がハードだった翌日や、久しぶりに運動をした翌日に痛くなった経験があるはずです。

その筋肉痛のメカニズムをお伝えします。

・筋肉痛の種類

大まかに2種類あります。

・年を重ねると数日後に筋肉痛がくるメカニズム

筋肉痛と年齢に因果関係はないとされているのですが、関係してくるのは運動強度になります。

運動強度が高いと筋肉痛は早く来て、逆に強度が低いと遅くやってきます。

例えば、高校生や大学生の部活の運動強度と7、80代の方の運動強度は全然違いますよね?

この様に運動強度が関係してきます。

・筋肉ではどの様な事が起きているのでしょうか?

筋肉では筋肉自体に蓄えられているエネルギーや糖質、脂質、酸素を利用して運動の強度に合わせて調整してエネルギー生産が行われています。

しかし強度が高く、筋肉自体に蓄えられているものだけでは対応出来ない時は、糖質が利用されます。(解糖系)

↓解糖系とは?

生物の体内にある糖の代謝経路の事です。

グルコース(分子名)をピルビン酸や乳酸などに分解して、細胞のエネルギー

源となるATPを産生する化学反応の事です。

↳アデノシンという物質にリン酸が3つと集まったものを指し、水に反応して分解反応が起こると、ADPというアデノシンという物質にリン酸が2つ集まったものに変化します。

この際にエネルギーが発生するのです。

この糖質のエネルギーは、速筋に利用されます。(速筋とはその名の通り素早く収縮することが出来る筋肉です)

運動時、エネルギーを作る際にはATPをどれだけ作り、貯めておくかが重要になってきます。そのATPをADPに分解するときにエネルギーが発生する為、数が多ければより多くのエネルギーを生み出すことが出来るのです。

・乳酸の再認識?

私もそうだったのですが、乳酸が溜まると疲労が溜まっているという認識でした。そのような方は多いのではないでしょうか?

しかし、乳酸の認識を改めなくてはなりません。

今まで乳酸が生成されると、pHが低下し筋肉が発揮する張力が低下してしまい、この蓄積

↳水素イオン指数の事でその液体が酸性なのかアルカリ性なのかを示しています。

が疲労の原因と考えられてきました。

それが近年の研究で、乳酸は疲労に問題なくて筋活動に対して保護作用があることが判明したのです。

乳酸の働き

・乳酸は放出された後、乳酸塩になり遅筋や心筋で利用されます。

↓

・乳酸自体は30分から1時間以内には筋細胞内には存在しなくなります。

↓

・筋肉のアシドーシスはATPがADPに分解される際に作られる水素イオンによるところが大きく、乳酸はこの分解速度を高める作用があります。

↓

・水素イオンは筋肉のミトコンドリアが取り込み再利用するが、運動が激しいと機能が追い付かなくなり、アシドーシスの状態になると考えられています。

↓

体内に過剰に酸が蓄積している状態のこと。

・まとめ

いかがでしたでしょうか?

筋肉について今回はお話させて頂きました。

年齢を重ねると、数日後にやってくる筋肉痛は運動の強度により変わってくること。

乳酸は今まで疲労の原因と考えられてきましたが、実は疲労の原因ではなく様々なところで必要なものだったという事です。

身の回りの方にも是非シェアしてあげて下さい。

2022.9.12

今回のブログは胸椎(背骨)についてです。

胸椎について理解し、胸椎を上手く使えるようになると、健康な体を手に入れることが出来ます。

是非皆さん最後までご覧になって下さい。

はじめに、背骨は大きく三種類に分けられていることをご存じでしょうか?

実は背骨は、

① 頸椎

② 胸椎

③ 腰椎

に分けられます。

そして、これらの骨にはそれぞれ特徴があります。

頸椎

背骨の中で一番上にある骨

全部で7個あります。

生理的に前弯していて、この前弯が無くなるといわゆるストレートネックになります。

胸椎

三つの中で範囲が一番広い背骨。

全部で12個あります。

この部位の脊髄から交感神経が出てくるので自律神経とのかかわりも大きいです。

胸椎全体として非常に大きい可動域を有するので、胸椎の動きが悪くなると頸椎、腰椎の症状を引き起こしやすいです。

腰椎

骨盤に直接くっついてくる背骨。

全部で5個あります。

一番下にある第五腰椎は10代後半から退化していきます。

胸椎の重要性

前述したとおり、胸椎は背骨の中でもかなり広い範囲を占めています。

そのため、胸椎の動きが悪くなると、その上下の頸椎、腰椎に負担が掛かってきます。

腰の痛み、首肩の負担を減らすためにも胸椎の状態をリセットすることが必要になってきます。

胸椎についてくる筋肉

胸椎に付着する筋肉は20種類以上もあります。

その中で代表的な筋肉をいくつか紹介します。

脊柱起立筋

背骨に沿って大きく縦に走る筋肉。

後ろに身体を倒す際に収縮するほか姿勢維持にも重要な働きをもたらします。

僧帽筋

頭の付け根から肩、背中にかけて大きく付着するひし型の筋肉。

硬くなりやすく、弱くなりやすい筋肉です。

また、硬くなりすぎると肩甲骨周りの動きが悪くなり胸椎の動きも制限されていきます。

広背筋

骨盤から背中そして腕に付着する筋肉。

短縮しやすい筋肉で、短縮すると肩の動きが制限されることに加え腰への負担が増えます。

菱形筋

背骨から肩甲骨内側に付着しており、肩甲骨を背骨に引き付ける筋肉です。

この筋肉が疲労すると肩甲骨を寄せることが出来なくなるので、猫背の悪化や、背部の張りを引き起こします。

板状筋

首から背中の背骨から側頭骨まで付着する筋肉。

この筋肉は顔を上に向けたり首を後ろに倒したりするときに最も作用する筋肉です。

硬くなると顔を上に向けた時に痛みや張りを訴えるようになります。

腸腰筋

背骨から腸の近くを通り大腿骨に付着する筋肉。

脊柱と下半身を繋ぐ唯一の筋肉で、歩行や腰の安定にとても重要な働きをします。

これらの筋肉の状態を良くすることが胸椎の状態をよくすることに繋がっていきます。

気になる人はスタッフまでお尋ねください!

2022.9.11

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

今年の夏はコロナ制限が久々にない夏になりそうですね。しかし、感染者数は日に日に増加中ですので気を付けてお越しください。

今回は、コロナウイルスと症状が似ている熱中症についてブログを書こうと思います。

熱中症とコロナウイルスの症状は共通するものがたくさんあり、区別するのが難しいです。熱中症になる環境や生活を避け、熱中症対策をしておけば、これらの症状の原因が熱中症ではなく、コロナウイルス感染症という可能性を早期に疑える事にも繋がります。

1.熱中症と症状の違い

| 熱中症の症状 | コロナウイルスの症状 |

| 発熱 | 発熱 |

| 倦怠感 | 倦怠感 |

| 頭痛 | 頭痛 |

| 意識がもうろうとする | 意識がもうろうとする |

| 手足の痺れ | 味覚・嗅覚障害 |

| 筋肉の痙攣 | 咳などの風邪症状 |

| めまい | 息切れ |

2.熱中症とは?

体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などさまざまな症状を起こす病気!

重症度によって次の3つの段階に分けられる。

Ⅰ型 現場での応急処置で対応できる軽症

・立ちくらみ(脳への血流が瞬間的に不十分になった事で生じる)

・筋肉痛、筋肉の硬直(発汗に伴う塩分の不足で生じるこむら返り)

・大量の発汗

Ⅱ型 病院への運搬を必要とする中等症

・頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感

Ⅲ型 入院して集中治療の必要性のある重症

・意識障害、痙攣、手足の運動障害

・高体温(体に触れると熱い、いわゆる熱射症、重症の日射症)

※熱射症とは?

暑い環境では体温が上昇しやすいですが、発汗や皮膚血管の拡張などによって体温を下げようとする身体の仕組みが働きます。ところが、体温を下げようとする身体の仕組みが働かなくなり発熱する場合があり熱性発熱といいます。

発汗しなくなり、10~15分間の内に39.4°以上に体温は上昇する。皮膚は赤く、熱く乾いてきます。熱性発熱を起こし意識障害などが見られる場合を熱射症と言います。熱射病では、悪化すると色々な臓器の働きに異常が生じ命に関わる場合も...

熱射病は、熱中症の重症型です。熱痙攣や熱疲労(熱消耗)の予防法が熱射病の予防法でもあります。また熱痙攣、熱疲労が見られた時は放置せず、早急に対応する事が大切です。

熱射病の予防のためには、熱い環境を避け、水分をよく摂取する事です。

3.熱中症が起こりやすい場所

熱中症といえば、炎天下に長時間いた、真夏の暑い中運動をしていたというケースを想像するかもしれません。しかし、実際はこうした典型的な場合ばかりではありません。実は、梅雨の合間に突然気温が上がったなど身体が暑さになれていない時期にかかりやすい病気でもあります。

次のような環境では注意が必要!

・気温が高い、湿度が高い

・風が弱い、日差しが強い

・照り返しが強い

・急に暑くなった

4.熱中症を予防するには?

・暑い日を避ける(外出時はなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を使う)

(家の中では、直射日光を遮る。扇風機やエアコンで室温・温度を調整する)

・服装を工夫(外からの熱の吸収を抑え、体内の熱をスムーズに逃がす服装。素材は、吸収性や通気性の高い綿や麻などが良い)

※ちなみに、薄着の方が涼しいとは言え、インナーを着たほうが肌とインナー、インナーとアウターの間に空気の層が出来、外からの熱気を遮断してくれます。

・こまめに水分補給(暑い日に知らずしらずうちに汗をかき、体内の水分が失われています。喉が渇く前からこまめに水分補給しましょう!ただし、コーヒーや緑茶などのカフェインが多く含まれている飲み物、アルコール類は利尿作用があるので適していません。また、汗をかくと水分と一緒にミネラルやビタミンも失われます。水分補給だけでなく、ミネラルも補給しましょう)

※ちなみにスポーツ飲料は水分とミネラルを同時に補給できますが、糖分が多いのが欠点。飲みすぎには注意!ミネラルを補給するには、麦茶が適しています。

・暑さに備えた体作り(ウォーキングやランニングなどの運動で汗をかく習慣を身に付けることも、大事な予防法です)

※時間帯を考えて運動しましょう!

5.熱中症の応急処置

・涼しい環境に移す(風通しのよい日陰やクーラーの効いている室内へ)

・脱衣と冷却(衣類を脱がせて、体内の熱を外に出す。さらに露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風機などで涼み、氷嚢で首や脇下、太腿の付け根を冷やし体温を下げる)

・水分と塩分を補給する(冷たい水、特に塩分も同時に補える経口補水液やスポーツ飲料など!ただし、意識障害がある場合は気道に流れ込む可能性があります。吐き気や嘔吐の症状がある場合には、すでに胃腸の動きが鈍っていると考えられるので、水分を入れることは避けましょう)

5.コロナウイルスとは?

風邪の原因のウイルスとして1960年に発見

風邪の10~15%の原因はウイルスとなっている

※6歳ぐらいまでに自然に感染を経験する

現在までに分かっているコロナウイルスは15種類。風邪の原因として人に感染するのが確認されているのは4種類(HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1)

動物から感染して2000年第に発見され問題になったSARSが5番目、MERSが6番目である。今回7番目になるコロナウイルスはSARS-CoV2と命名され、このウイルスによる感染症が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)である。

6.新型コロナウイルス感染の症状

咳、発熱、息切れ(頻繁な症状)

身体の痛み、頭痛、疲労感、のどの痛み(時々見られる)

7.新型コロナウイルス感染症対策

・密閉回避(定期的な換気)

・密集回避

・密接回避(距離1m、マスク)

・手洗い、アルコール消毒

コロナウイルスと熱中症の症状は似ていますので個人で判断せず掛かり付けの病院へ受診しましょう。

2022.8.15

皆さん、こんにちは。

前回のブログでは、ぎっくり腰の原理(なぜ?ぎっくり腰は急にくるのかなど)をお話ししました。

今回のブログでは、ぎっくり腰の種類(分類)をお話ししますので、是非ご覧ください。

ぎっくり腰の分類

ぎっくり腰には様々な原因があります。

・筋・筋膜性腰痛

・椎間板ヘルニア

・脊柱管狭窄症

・分離•滑り症

・変形性腰椎症

・圧迫骨折

などなど

いくつかありますが、接骨院・整骨院によく来る症状は、筋・筋膜性腰痛が圧倒的に多いです。

筋・筋膜性腰痛は、スポーツで筋肉を損傷してしまったものと、前回に話した神経の伝達が悪くなりその為筋肉の損傷を招いてしまったものとがあります。

スポーツ活動での引き金となる要因は

1 フォームの乱れ

2 練習量と負荷の強度

3 ストレッチなどのケア不足

それぞれを解説していきます。

1 フォームの乱れ

スポーツにおいてきっちりとしたフォームでその運動を行わないと筋肉の損傷を招いてしまうのは当然です。

スポーツを行う際に、そのスポーツを遂行する上で最良のフォームとなっているため、スポーツを楽しむためには、正しいフォームで行うことが怪我の予防につながります。

2 練習量と負荷の強度

言うまでもなく練習量が多ければその筋肉に対する損傷は大きくなりますし、10キロのものを持ち上がるのと、100キロのものを持ち上げるのでは筋肉に対しての損傷は歴然です

よね。

3 ストレッチなどのケア不足

整骨院ではここが大切だと感じており、いくらスポーツで体を酷使してもケアがしっかりできてればそこまで大きな怪我にはつながらないです。

しっかりケアをしましょう!

ここまでは筋・筋膜性腰痛の説明をしましたが、それ以外で接骨院に多く来る症例は筋・筋膜性腰痛だけではなく関節の炎症もあります。

背骨の関節(横軸)と骨盤の関節(縦軸)で重力のかかる軸に違いがあり、骨盤の関節は重力と同じ軸で関節に力がかかってしまい、筋・筋膜性腰痛と違い炎症が大きくなってしまうのです。

更に筋・筋膜性腰痛は単独で発症しますが、関節性の症状は筋・筋膜性腰痛の二つを合併するケースが多いので、症状が強く出てしまうのです。

筋・筋膜性腰痛と骨盤の関節の炎症が合併したケースの症状

・正常に歩行ができない

・腰が曲がって伸びない

・足の痺れを伴っているケースが多い

・座っていても,寝ていても常に痛い etc,

筋肉の痛みだけではその筋肉を損傷しているため、そこの筋肉を使えば痛みが出るのですが、関節の痛みはその筋肉の痛みにプラスして、関節に重力がかかると強い痛みになるのです。

要は何をしてなくても関節には重力がかかるため痛みが伴い、更に座ったり立ったりする際に関節に重力の力がかかるので痛みが伴うといった状態になるのです。

こうなると薬や湿布を貼っても一時的には痛みが緩和しますがすぐに痛みが出たり、動けた分炎症が大きくなってしまい痛みが強くなってしまったりするケースが多いです。

ぎっくり腰になってしまった対処法

では実際にぎっくり腰になってしまったらどうすれば良いのでしょう?対処法をお伝えいたします。

急に痛みが出たらとにかくアイシングを

急に痛みが出たら1にも2にもとにかくアイシングです。

アイシングの方法は、ゴミ袋に氷を入れて患部に直接当ててください。

保冷剤は板状になっているため患部にあたる面が小さくなってしまします。

しかし、氷のように細かいものであれば当たる面が多くなり冷やすのには効果が高いので、保冷剤よりは氷で冷やしましょう。

ゲル状やゼリー状の放冷剤であればアイシングに適しているので、その保冷剤であればOKです。

アイシング中は患部だけを冷やしたいので、他の部分は温めましょう。

タオルを濡らして電子レンジで温め、それを袋に入れて手や足などに当ててあげてください。

※注意

患部を温めると一時的に動きがよくなるのでいい感じがするのですが、炎症は治ることはなく、むしろ動けた後に強い炎症に変化しますのでもっと痛みを強く感じてしまし悪化するので急な腰の痛みが出た際は必ず冷やしましょう。

まとめ

筋・筋膜性腰痛でも関節性の腰痛でも最初の処置が大切ですので、アイシングを行う意識を忘れないようにしましょう。

2022.8.12

みなさんこんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

最近感染者がまた増え始めています。

熱中症対策でマスクを外すことが増えてきていて、慣れもあると思います。

自分の身や周りの大切な方にうつさないように今一度気を付け生活してみて下さい。

今回は自律神経というものについてお伝えしようと思います。

まず自律神経とは大まかに2種類の神経からなります。

交感神経と副交感神経です。

この2種類の神経の名前は聞いたことがあると思います。しかし自律神経が交感神経と副交感神経の総称の名前だというのは知らない方もいらっしゃいます。

これを見たら覚えて頂ければと思います。

自律神経の働きとは?

自律神経とは名前の通り、自律して働いてくれる神経です。

例えば循環・消化・排泄・呼吸・生殖などです。

これらは生命維持に必要な機能を調整しています。

自分の意志で循環を高めることは出来ないですし、消化の時間を早めることも、排泄までの時間を短縮したり、寝ている間に呼吸を止めたり早めたり、何もない時に興奮することは出来ないですよね?(出来る人はいないと思います)

もっと細かくお伝えすると、交感神経は身体を活発にさせる神経で副交感神経は身体をリラックスさせる神経です。

例えば交感神経は心臓の働きを活発にさせ、血管が拡張し血流量が増加して全身の臓器に血液が届きます。

副交感神経は胃腸の機能を活発にさせ、消化や吸収を促進させます。交感神経は心臓の働きを活発にさせますが、副交感神経だと心臓の働きを抑え身体を安静に保ちます。

このことから日常生活に当てはめると、仕事をしたり運動を行う場合は交感神経が働き、食事をする時や睡眠をとる際には副交感神経が働くようになっています。

その他にもホルモンの分泌や免疫機能にも働きかけています。

自律神経が乱れる原因とは?

自律神経(交感神経・副交感神経)はお互いにバランスを保っています。

どちらか一方が働きすぎてもいけません。

その原因としてストレス・生活習慣の不規則・過労・人間関係のトラブルなどがあります。

適度なストレスであればいいのですが、大きな負担となると乱れる原因に繋がります。

例えば嫌なことが続いたり、早く寝る日もあれば夜更かしをする日もあれば、徹夜が多くいつも終電で帰ったり、仕事や友人間でのいざこざがあったりします。

女性の場合は乱れてしまうと、月経周期にも影響を及ぼしてしまいます。

酷い方だと無月経になることもあります。

40代を越え、更年期に入る方も要注意です。

ホルモンバランスが変化してくるので、自律神経も乱れやすくなります。乱れた影響で様々な不調をきたす事もあります。

どうすれば自律神経は落ち着くの?

まずは生活習慣を一定に保つように意識してみて下さい。

すぐには変化しませんが、乱れやすくはならないのである程度同じ時間で寝て、睡眠時間も同じ時間とり、同じ時間で起きるようにして下さい。

長い目で見れば、適度な運動も関わってきます。ウォーキングでも構わないので、30分以上動く事が大切です。

即効性を求めるのであれば、整体や鍼灸などで身体自体の調整を行ってあげたほうが良いと思います。

自分で行う事だと、ある程度期間が必要になる為即効性はありません。

しかし身体自体の調整を行えば、硬くなっている筋肉や骨格のズレ、経絡の流れを確認して滞っている部分を改善してあげるだけでも楽にはなります。

是非お近くの整体院や鍼灸院に足を運んでみて下さい。

まとめ

交感神経と副交感神経については少しでも理解出来ましたか?

なんとな~く知っているだけだと、いざという時に対処が出来ませんし、アドバイスを送ってあげることも出来なくなります。

自分の身を守るだけでなく、周りの方を救ってあげることも出来るので、少しでも身体の事に興味を持ち、生活して頂けると幸いです。

2022.8.8

妊娠周期と身体の状態

本日のブログは妊娠周期と身体の状態について解説していきます。

妊娠されている方もそうでない方もこれを見て少しでも知識をつけて頂ければと思います。

妊娠周期

意外と知られていないかもしれませんが、妊娠の開始は最後の月経の開始日を0週0日と考えて計算します。

そこから280日が経過した40週0日までが標準的な妊娠期間になります。

着床から考えるんじゃないんだ~と疑問に思う方もいるでしょう。

しかし、受精したタイミングや着床したタイミングは特定が難しいため、最終月経の開始日をもとに計算しているそうです。

妊娠初期

妊娠初期は妊娠0週から15週(妊娠1ヶ月から妊娠4ヶ月)までの期間となっています。

この時期は胸の張りや痛みなどのほかに、吐き気や嘔吐などのつわりがあります。

つわりの症状は個人差がありますが、一般的には妊娠15週ごろまで続き、やがて消えていきます。

妊娠中に食べたくなる食べ物ランキング

1位は「フライドポテト」

2位は「ラーメン」

3位は「ヨーグルト」「スイカ」「パイナップル」「ポテトチップス」「アイスクリーム」

妊娠中期

妊娠中期は妊娠16週から27週(妊娠5ヶ月から妊娠7ヶ月)までの期間となっています。

妊娠中期は胎盤が完成し、心身ともに安定した時期になりますので、「安定期」ともよばれています。

この時期から流産のリスクが減っていまきます。

日本では、犬が多産で安産の象徴であることから犬の性質にあやかって、妊娠5ヶ月目の最初の戌の日にさらし(腹帯)を巻いて安産祈願に行くという風習があります。

妊娠後期

妊娠後期は妊娠28週から出産(妊娠8ヶ月から妊娠10ヶ月)までの期間となっています。

出産直前は妊娠後期の始めと比べ、胎児の体重が2倍近くになります。

今まで以上にお腹が大きくなるため張りやすく、腰痛に悩まされるので注意が必要です。

胎児が大きくなるということは重心の位置も変わってくるということ。

動作をする際などは転倒しないように最善の注意が必要になります!

出産予定日

出産予定日は妊娠40週0日を出産予定日として計算しますが、予定日に生まれる確率は全体のわずか2%程度しかありません。

出産予定日を含む妊娠37週から妊娠41週までの期間に出産することを「正期産」といい、母子ともにもっともリスクが少ないとされています。

分娩の95%以上が正期産だと言われています。

正期産を超えて出産することを「過期産」といい、羊水が濁るなど母子ともに危険にさらされる可能性が高くなるため、通常は妊娠41週目には陣痛を人工的に誘発して分娩します。

いかがでしたか?

意外と知らないことが多かったのではないのかと思います。

今まさに妊娠されている方だけではなく、今後子供を作りたいと考えている方に少しでも役に立てば嬉しいです。

それでは次回のブログでお会いしましょう。

2022.8.1

今回のブログは、ギックリ腰です。

皆さん、こんにちは。

今回は、最近急患で多くなってきているぎっくり腰をテーマにお話ししていきたいと思います。

結論から話すとギックリ腰の原理は、神経の伝達不全と筋肉の緊張にあります。

皆さんは、『え?神経の伝達、筋肉の緊張?』とわかりにくいと感じると思いますが、簡単に解説しますので、最後までしっかり学んでくださいね!

最後まで読んでくれた方は、ギックリ腰になりにくい体を手に入れられるはずなので、よろしくお願いいたします。

ギックリ腰の原理は、神経の伝達不全と筋肉の緊張

ギックリ腰を起こした人が皆さん口を揃えておっしゃる特徴が、急に激しい腰痛に襲われるや、なんの負荷がかかってない動作で急に腰に電気が走ったなどの、腰に不安や痛みを抱えていない人がなるのが特徴になるのですが、これはなぜ起こるのでしょうか?

その鍵になるのが神経の伝達です。

神経の伝達は脳から脊髄神経を返して電気刺激によって筋肉まで到達しますが、この電気刺激の反応が鈍くなるのをご存知でしょうか?

なかなか知らない方も多いのではないでしょうか?

しかし、確実になるのです。

神経の伝達不全と筋肉の緊張はなぜなるのか?

神経の伝達不全や筋肉の緊張はなぜなるのか?

神経の伝達は電気信号によって脊髄神経から各部位に到達しますが、当たり前ですが人間は動き続ければ疲れますよね。

フルマラソンを走っていると筋肉の機能やそれに指令を出している神経もうまく働かなくなるのです。

『フルマラソンだからでしょ』っと思うかもしれませんが、では皆さんは仕事をしていて普段は疲れを感じないでしょうか?

答えはNOだと思います。

疲れを感じていると思います。

その疲れを溜めていくとどんどん仕事の効率が悪くなるのと同じで、神経の伝達がわるくなるのです。

いやいや、ストレスや疲れは発散しているよ!っとおっしゃる方は多いと思いますが、その解消方法は適切でしょうか?

NGな対象方法は

・お酒を飲む!

・動画を見る

・ゲームをやる

・濃い食べものや、甘いものを食べる

上記で挙げさせてもらった解消方法は、疲れを助長させてしまうのです。

・お酒を飲む

お酒を飲むと脳から一時的に快楽物質が分泌されて、脳はリラックス状態になるのですが、寝る際に血中にアルコールがあると体は機能が停止しますが、脳の機能は正常でいようとして活性化するのです。

その差が体に負担になり、結果疲れを蓄積します。

・動画を見る

動画やゲームは短時間であればいいのですが、かなり長くなる傾向にあるのと眠る直前にまで及んでいるケースがほとんどではないでしょうか?

寝る際に動画やゲームの画面の光は、人間の脳にとっては太陽の光と同じ効果があると言う研究データがあるぐらいです。

その光で脳は朝だと錯覚を起こして脳が活性化します。

・濃い食べものや、甘いものを食べる

味の濃い食べ物や甘い食べ物は一時的に脳から快楽物質が出るのでスッキリした感じになると思いますが、血糖値が急激に上がる傾向にあり上がったものは必ず下がります。

下がる際に低血圧になり体は疲れを感じやすくなるのです。

OKな対象方法は

・早く寝る

・ちょっとした運動をする

・食事の回数や量を抑える

・早く寝る

早く寝るのはいいことですよね。

ポイントは起きる時間は普段と変えないことです。

起きる時間を変えてしまうと睡眠にリズムが崩れてしまいますので、起きる時間は変えないことです。

・ちょっとした運動をする

『疲れているのに運動って』となると思いますが、実は人間は普段疲れてそれが続くようになってくるとそれを当たり前と感じてしまうのです。

よって疲労を回復してくれるホルモンが分泌しにくくなります。

しかし少しだけの疲れを与えるだけで、その疲れを回復するホルモンは出やすくなるのです。

・食事の回数や量を減らす

食事を摂りすぎると体はそれを消化しないといけなくなるのですが、体は消化に体力を奪われて体を回復する機能に体力を使えなくなるのです。

まとめ

今回はギックリ腰が起こるのに対して、神経の伝達不全と筋肉の緊張が起こる原理とそれに対して皆さんの間違いを起こしやすい解消お方法をお伝えしました。

次回はギックリ腰の分類のお話をさせて下さい。

2022.7.13