ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

現代社会において、肩こりと首こりは広く知られた健康問題となりました。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、ストレスなど、私たちの日常生活に潜むさまざまな要因が、これらの不快な症状を引き起こす可能性があります。しかし、肩こりと首こりを単なる「辛抱する必要のあるもの」と考える必要はありません。この記事では、肩こりと首こりの真実に迫り、その原因と効果的なケア方法、そして日常生活での予防策について詳しく探求します。肩こりと首こりの悩みを軽減し、健康的な生活を取り戻すための情報がここにあります。

肩こりや首こりは、現代人の多くが直面する健康問題の一つです。この記事では、肩こりと首こりの主な原因と、それらに効果的に対処する方法について探求します。

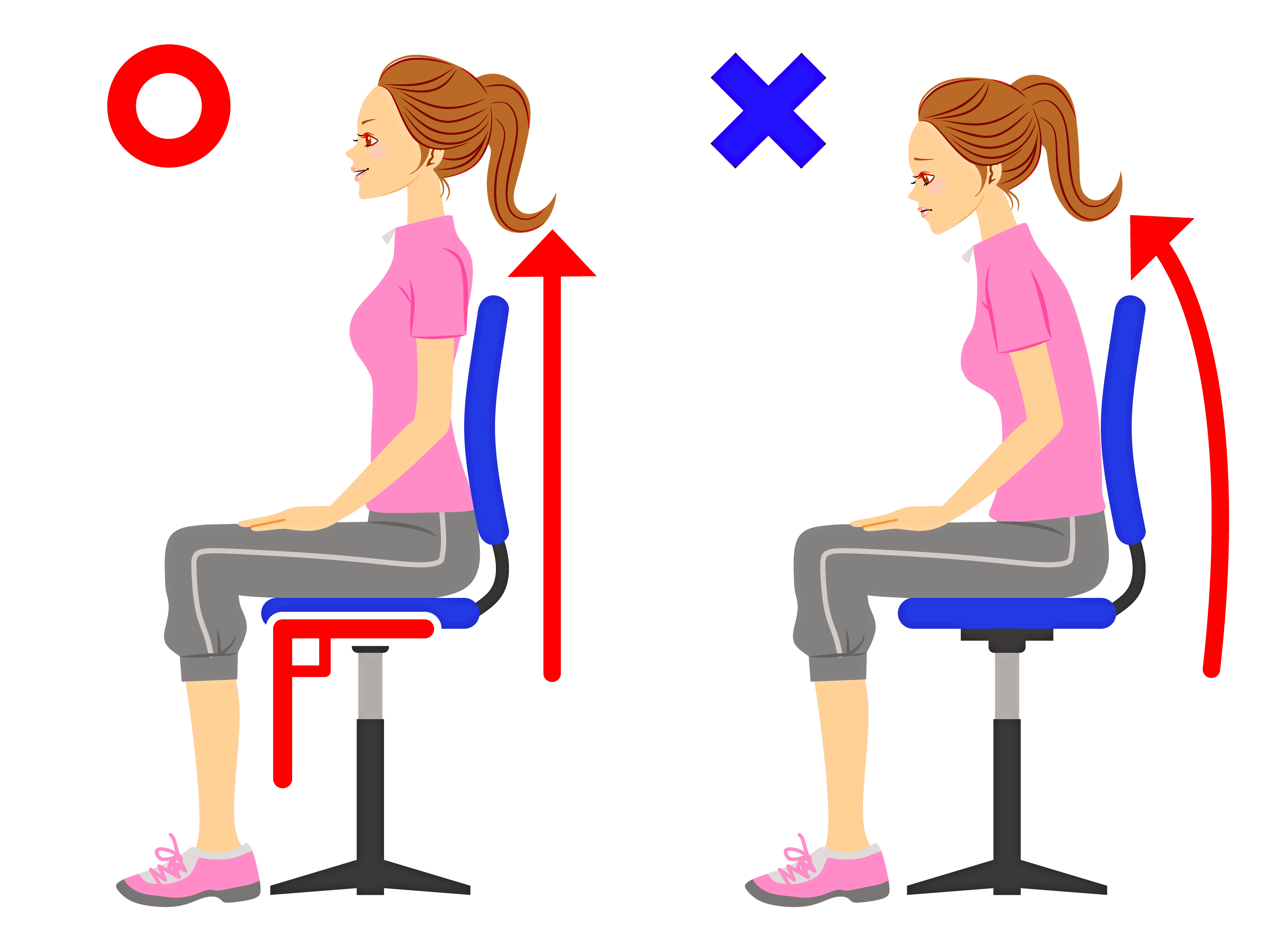

肩こりと首こりの主な原因の一つは、スマートフォンやパソコンの長時間の使用に伴う姿勢の悪さです。長時間画面を見ることやキーボードを操作することは、首や肩の筋肉に過度の負荷をかけ、緊張を引き起こします。正しい姿勢を保つことは、これらの問題を軽減するために重要です。

頭部は体の中で比較的重い部分であり、首の筋肉が頭の重さをサポートしています。長時間の前かがみの姿勢や頭部の不自然な傾きは、首への負荷を増加させ、肩こりや首こりを引き起こす原因となります。特に仕事や日常生活で頭を前に出した姿勢を維持することは、注意が必要です。

肩こりや首こりが慢性化すると、頭痛が発生しやすくなります。首の筋肉が過度に緊張することで、頭部の血流が制限され、頭痛が起こることがあります。したがって、肩こりと首こりを軽減することは、頭痛の予防にもつながります。

首こりを改善するためには、定期的なストレッチとマッサージが非常に効果的です。以下はいくつかの簡単なストレッチと自己マッサージの方法です。

首の筋肉は、頭部の安定性を保ち、動かす役割を果たしています。正しい姿勢を維持し、首の筋肉に適切なケアを施すことは、首こりの予防と改善に不可欠です。

首の筋肉を強化するエクササイズを行うことで、姿勢を改善し、首こりを軽減できます。首の前屈や後屈エクササイズ、首の回旋運動などが有効です。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用時には、適切なサポートを提供することが重要です。適切な椅子やクッションを使用し、首と背中を正しい位置に保つよう心がけましょう。

首こりが慢性化すると、頚椎にも影響を及ぼす可能性があります。頚椎の状態をセルフチェックすることで、早期の問題を発見し、専門家の診断を受けることができます。頚椎のセルフチェックには、頭の動きや痛みの評価が含まれます。

肩こりや首こりを予防するために、正しい姿勢を意識して維持することが非常に重要です。以下は正しい姿勢を維持するためのポイントです。

スマートフォンの使用は現代人にとって欠かせないものですが、適切な注意を払うことが必要です。スマートフォンを使う際に肩こりや首こりを予防するために以下の点に留意しましょう。

首こりを予防するために、頭の位置と筋肉の緊張を意識しましょう。以下は注意すべきポイントです。

肩こりと首こりは、現代の多くの人々が直面する健康問題であり、これらの問題を軽減し、予防することは非常に重要です。以下はその重要性をまとめたポイントです。

肩こりと首こりを予防し、ケアするためには、日常生活での小さな工夫と習慣の見直しが重要です。以下は具体的なアクションポイントです。

肩こりと首こりの予防とケアは、日常生活の質を向上させ、健康を守るために必要な重要なステップです。定期的なケアと意識的な生活習慣の見直しを行い、肩こりと首こりから解放されましょう。

詳細情報と予約はこちらからご確認いただけます。

2023.10.30

美容に気を使っている多くの人にとって、肩こりは無視できない問題です。肩こりが持続すると、顔色がくすんで見えたり、表情が疲れた印象を与えたりすることがあり、自信を失うことにもつながります。また、肩こりはストレスや現代社会の生活スタイルに関連しており、その影響は美容にも及びます。この記事では、「ストレスと肩こりの深い関係:美容への影響と解消法」と題し、肩こりと美容に焦点を当て、その関係性を探求します。

肩こりは多くの人にとって一般的な健康問題であり、現代社会におけるストレスと深い関連があることが知られています。この記事では、精神的なストレスと肩こりの関係、および現代社会のストレス要因について詳しく探求してみましょう。

肩こりは、首や肩の筋肉が緊張し、痛みや不快感を引き起こす状態です。精神的なストレスは、この症状を悪化させる一因となります。ストレスの影響で体内のストレッチングとリラックス反応が減少し、筋肉が緊張しやすくなるのです。

精神的なストレスが続くと、長期的な肩こりの原因になり得ます。日常生活での仕事のプレッシャーや個人的な問題がストレスを増幅させ、肩こりを悪化させることがあります。また、ストレスによる不眠症も肩こりの症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

現代社会は、さまざまなストレス要因が存在する環境です。以下は、肩こりに影響を与える可能性のある主要なストレス要因のいくつかです。

現代の職場では、高い競争、長時間労働、デッドラインへのプレッシャーなどがストレスの原因となります。仕事におけるストレスは、肩こりを引き起こす可能性が高く、これが持続的に続く場合、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

スマートフォンやコンピューターの普及により、デジタルテクノロジーの使用が増加しています。長時間のスクリーンタイムやソーシャルメディアの使用は、姿勢の悪化や首や肩の筋肉への負担を増大させ、肩こりを誘発する可能性があります。

健康への意識が高まっている一方で、運動不足や不健康な食生活に対するストレスも増加しています。これらの要因は、肩こりを含む身体的な不調につながる可能性があります。

肩こりが身体に及ぼす影響は、美容にも深刻な影響を及ぼすことがあります。肩こりが持続的に続くと、顔色や表情に変化が現れ、美容に関連した問題が引き起こされることがあります。

肩こりが慢性化すると、それが顔色に影響を及ぼすことがあります。なぜなら、首と肩の筋肉が緊張することで、血流が阻害され、顔色がくすんで見えることがあります。また、肩こりが不眠症を引き起こす場合、睡眠不足による血行不良も顔色の悪化につながります。

肩こりは、顔に疲れた印象を与える原因の一つとなります。肩や首の筋肉が緊張していると、姿勢が悪くなり、顔の筋肉も疲労しやすくなります。その結果、表情が引きつったり、疲れた印象を与えることがあります。これは、美容においても重要な要素であり、肩こりの解消が表情の明るさや若々しさに影響を及ぼすことが考えられます。

顔の美しさはバランスが重要です。肩こりが進行すると、姿勢が悪化し、顔のバランスにも影響を及ぼすことがあります。たとえば、前かがみの姿勢や顔が上を向いている姿勢は、顔の形状や表情に変化をもたらす可能性があります。そのため、肩こりを放置することは、美容にとっても望ましくありません。

肩こりが美容に及ぼす影響は、見た目だけでなく、自己イメージや自信にも影響を及ぼすことがあります。次回の記事では、肩こりを解消し、美容を向上させる方法について詳しくご紹介します。

肩こりが美容に及ぼす影響を理解したら、今度は肩こりの解消と予防法に焦点を当ててみましょう。肩こりを軽減し、未然に防ぐための方法はいくつかあります。

肩こりを解消するために効果的な方法の一つは、定期的に体を動かし、血行を良くすることです。長時間のデスクワークや同じ姿勢で座り続けることは、筋肉の緊張を引き起こす原因の一つです。こまめなストレッチや軽い運動を取り入れ、筋肉を緩め、血液循環を促進しましょう。

寒い季節や冷房の効いた場所では、肩や首を冷やすことが肩こりを悪化させる可能性があります。特に冷たい風に直接当たることは、筋肉の収縮を促し、血行を悪化させます。寒冷地にいる場合は、暖かい衣服を着用し、首や肩を保護しましょう。

長時間同じ姿勢を続けることは、肩こりの原因となります。特にデスクワークをしている場合、デスクや椅子の高さや姿勢を調整し、適切なサポートを確保しましょう。また、仕事中に定期的な休憩を取り、姿勢を変えたり、ストレッチを行ったりすることが大切です。

肩こりと美容の関係について探求してきました。肩こりは精神的なストレスや現代社会の要因によって引き起こされ、美容にも影響を及ぼすことがあります。しかし、肩こりは解消と予防が可能であり、美容と健康を保つための工夫があります。

精神的なストレスは肩こりの主要な原因の一つです。ストレス管理は肩こりを軽減し、美容への影響を最小限にするために重要です。ストレスを軽減するためには、リラクゼーション法、メディテーション、適切な休息、ヘルシーなライフスタイルの習慣を取り入れることがおすすめです。

美容と健康を保つために、日常生活にいくつかの工夫を取り入れることが重要です。肩こりを予防するために、姿勢に注意を払い、定期的に体を動かし、血行を促進しましょう。また、ストレスを管理するためには、趣味やリラックスの時間を持つことも大切です。

肩こりが美容に及ぼす影響は避けられるものであり、適切なケアと意識的な努力によって改善できます。美容と健康を維持し、自信を持つために、肩こりに立ち向かいましょう。

馬込鍼灸整骨院では、患者様の健康と美容をサポートするための様々な施術を提供しています。予約制で、一人ひとりにしっかりと時間をかけて施術を行っております。院内は常に清潔に保たれ、アルコール消毒も徹底して行われているため、安心して施術を受けることができます。また、往診サービスも提供しており、ご自宅でリラックスしながら施術を受けることも可能です。肩こりやその他の体の不調でお悩みの方は、ぜひ馬込鍼灸整骨院にご相談ください。

2023.10.28

ブログ

水分補給の大切さ – からだと健康に与える驚くべき効果

最近は乾燥がしてきて、喉が渇く事が増えた来たと思います。

そんな時に飲み物を摂っていませんか?

それは既に脱水なのです。

今回は、水分補給についてお話ししていきます。

水分補給をする理由

水分補給は、私たちの健康において欠かせない要素であり、その重要性は過小評価されがちです。水分を摂る理由とその健康への驚くべき効果について探ってみましょう。

1. 体温調節:

体温は私たちの生命活動にとって非常に重要です。水分は体温を調節し、暑い日に過度に暑くならないようにしたり、寒い日に体温を維持するのに役立ちます。

2. 代謝のサポート:

体内の代謝プロセスは、水分に依存しています。水分を摂ることで、栄養素の吸収、老廃物の排出、細胞の活性化などが促進され、健康な代謝をサポートします。

3. 細胞と組織の健康:

水分は細胞と組織の健康に直接関与します。適切な水分摂取によって、皮膚、筋肉、臓器などが適切に機能し、健康的な状態を維持できます。

4. 消化と栄養吸収:

水分は食物の消化を助け、栄養素の吸収を向上させます。胃腸内の滞留物を希釈し、スムーズな消化プロセスをサポートします。

5. 毒素排出:

体内の毒素や廃物を排出するためには、尿や汗による水分排出が必要です。十分な水分を摂ることで、体は有害物質を排除しやすくなります。

6. エネルギー供給:

水分はエネルギーの供給源でもあります。水分不足の状態では、体力が低下し、疲労感が増す可能性があります。

7. 心臓と循環系のサポート:

適切な水分補給は、心臓と循環系にとっても重要です。血液が適切に循環するためには、適度な血液粘度が必要で、これは水分のバランスに関係しています。

8. 思考力と集中力:

脳は水分に依存しています。十分な水分を摂ることで、思考力、集中力、記憶力が向上し、ストレスを軽減する助けになります。

水分補給は、私たちの体と健康に無限の利点をもたらす重要な要素です。日々の生活で、水分摂取を怠らず、からだに適切なケアを施しましょう。健康な生活を送り、最高の自分でいるために水分補給を大切にしましょう。

脱水が引き起こす症状

次は脱水が引き起こす症状をお話しして行きます。

1. 口渇との戦い: 脱水の最初の兆候は、乾燥感のある口です。水分不足の場合、唾液分泌が減少し、口の中が渇いてしまいます。この症状を無視せず、水を摂ることが大切です。

2. 肌の変化: 脱水は肌にも影響を与えます。肌は乾燥し、くすみ、シワが増える可能性があります。十分な水分を摂ることで、健康な肌を維持しましょう。

3. 疲労感: 脱水は体力の低下や疲労感をもたらすことがあります。体内の血液量が減少し、酸素と栄養素の供給が減少するためです。水分補給はエネルギーの源です。

4. 頭痛: 脱水による頭痛は一般的です。脳が必要な水分を得られないと、頭痛や集中力の低下が起こります。

5. 便秘: 脱水は腸の適切な動きを妨げ、便秘を引き起こすことがあります。水分補給は腸内の健康をサポートします。

6. 尿の色の変化: 尿の色が濃くなることは、体が水分不足である兆候です。正常な尿の色は淡い黄色です。濃い色の尿は水分不足を示します。

脱水が悪化すると、より深刻な症状や健康リスクが発生する可能性があります。脱水は体温調節や代謝にも影響を及ぼすため、夏の暑い日や運動中に特に気をつけましょう。

水分摂取は簡単な方法でできる健康への投資です。日々の生活において、水をこまめに摂る習慣を持ち、脱水からくる様々な症状を防ぎ、健康を維持しましょう。

更には、次では脱水を併発する病気を見て行きましょう。

脱水の危険性

脱水が引き起こす病気とその危険性について探ります。

* 熱中症: 脱水は熱中症の主要な原因です。高温の環境での活動中に体温が上昇し、めまい、嘔吐、意識喪失などの症状を引き起こします。熱中症は命に関わることがあります。

* 腎臓結石: 脱水は尿中のミネラル濃度を高め、腎臓結石のリスクを増加させます。これらの結石は極めて痛みのある病状で、専門的な治療が必要です。

* 脳の機能低下: 脱水は脳の機能を低下させ、集中力の低下、頭痛、混乱などの症状を引き起こします。これは日常業務や学業にも悪影響を及ぼします。

* 血液凝固の増加: 脱水により血液が粘りやすくなり、血栓の形成リスクが増大します。これは心臓病や脳卒中のリスクを高めます。

脱水の危険性を考えると、適切な水分摂取が重要です。特に高温の日や運動を行う際には水分補給を忘れずに行い、健康を維持しましょう。水分の不足が体に及ぼす影響は避けたいものであり、十分な水を飲むことが健康への第一歩です。

2023.10.25

ランニング障害の分類 – 走り続けるための知識

最近は大塚はランニングにハマっています。

なので、今回はランニング障害をブログにします。

ランニング障害の分類

ランニングは健康的で楽しいアクティビティですが、時折、ランニング障害に見舞われることがあります。このブログでは、ランナーにとって重要なテーマであるランニング障害の分類について探求します。これを知っておけば、早期の対策を講じ、安全にランニングを楽しむことができます。

ランニング障害の分類:

* 過度の使用障害 (Overuse Injuries): これは最も一般的なランニング障害のタイプで、反復的な運動による組織へのダメージが原因です。代表的なものには、ランナーズニー(膝の痛み)、アキレス腱炎、腰痛などがあります。

* 外傷性障害 (Traumatic Injuries): これは急激な外傷によって引き起こされる障害です。転倒、捻挫、筋肉の裂傷などが含まれます。

* 構造的な障害 (Structural Deficiencies): 体の構造的な要因によってランニング障害が発生することがあります。例えば、足部位の骨の形状に問題がある場合、外反母趾や骨棘が引き起こす可能性があります。

* 生活様式関連の障害 (Lifestyle-Related Injuries): 不健康な生活習慣、食事、睡眠不足などが原因となることもあります。これには適切なリカバリータイムを取らないことからくる障害も含まれます。

* 神経・循環系障害 (Neurovascular Issues): 神経や血管系の問題によってランニング障害が引き起こされることがあります。これは痺れ、疼痛、血行障害を含みます。

ランニング障害を予防するためには、適切なウォームアップ、運動フォームの改善、適切な靴の選択、休息、栄養などが重要です。また、症状が現れた場合は早期の医療相談も大切です。ランニングを楽しむために、障害に対する意識と対策を持ちましょう。

ランニング障害の対策

ランニングは素晴らしい運動で、健康的なライフスタイルをサポートするのに最適です。しかし、ランナーにとって障害や怪我が悩みの種になることがあります。ランニング障害を予防し、健康的なランニングライフを楽しむための対策に焦点を当てます。

* 適切なウォームアップとクールダウン:

ランニング前に適切なウォームアップとストレッチを行うことで、筋肉を準備し、怪我のリスクを軽減できます。また、ランニング後にクールダウンとストレッチを行うことで筋肉の緊張を和らげましょう。

* 適切な靴を選ぶ:

ランニングシューズはランニング経験に大きな影響を与えます。足に合った適切なシューズを選び、定期的に交換することで足と足関節にやさしさを提供しましょう。

* トレーニングの多様性:

単調な運動は特定の筋肉や関節に過度の負担をかける可能性があります。トレーニングプランに多様性を取り入れ、全身のバランスを保ちましょう。

* 休息とリカバリー:

休息とリカバリーはランナーにとって不可欠です。過度なトレーニングは怪我の原因になります。十分な睡眠と適切な栄養を摂ることで、身体を回復させましょう。

* 姿勢とテクニック:

正しい姿勢とランニングテクニックは怪我の予防に役立ちます。ランニングフォームを改善し、自分の体に合ったステップを見つけましょう。

* 聞く力:

自分の体のサインを聞きましょう。疲れや痛みがある場合、無理に続けず、休息を取ることが賢明です。

ランニングを楽しむためには、怪我の予防が重要です。これらの対策を実践し、健康的なランニングライフを築きましょう。

特に初心者が気をつける事

初心者がランニングを始める際に気をつけなければならないのが、ここに載せておきます。初心者ランナーがランニング障害を予防するために最も大切なポイントを紹介します。

* 穏やかなスタート: 初めてランニングを始める場合、急激なトレーニングや長距離を走るのは避けましょう。ゆっくりと始め、体を慣らしていきます。

* 痛みや不快感に注意: 痛みや不快感がある場合、無理にトレーニングを続けず、休息しましょう。早めの対処が長期的な障害を防ぎます。

* 柔軟性と筋力トレーニング: 柔軟性と筋力はランニングパフォーマンスと障害予防に重要です。ストレッチや補強運動を取り入れましょう。

ランニングは楽しく健康的なアクティビティですが、障害予防が成功の鍵です。初心者ランナーは、慎重に計画し、体に合ったペースでトレーニングを行い、楽しいランニングの旅をスタートしましょう。健康と安全を最優先にし、適切にランニングをしましょうね!

2023.10.25

ブログ

気温が下がってきて、皆さんが気になるっ来るのは肩凝りではないでしょうか?

今回のブログでは肩凝りを解説していきます。

肩凝りの発生理由

肩凝りの発生理由はさまざまですが、一般的な要因には以下のものが含まれます:

* 姿勢の問題: 長時間の不適切な姿勢(特にデスクワークやコンピュータ作業)は、肩の筋肉や首の筋肉に負担をかけ、肩凝りの原因となります。

* 筋肉の疲労: 肩や首の筋肉が長時間の使用や過度の負荷にさらされると、筋肉が緊張し、凝りが生じることがあります。

* ストレス: ストレスは筋肉の収縮を引き起こすことがあり、それが肩凝りの原因になることがあります。

* 運動不足: 運動不足は筋力の低下や血行不良を招く可能性があり、これが肩凝りを引き起こすことがあります。

* けがや炎症: 肩部にけがをしたり、炎症が起きた場合、周囲の組織が収縮して肩凝りが生じることがあります。

* 寝違え: 不快な寝姿勢や枕の選択ミスが、肩の筋肉を過度に緊張させて肩凝りを引き起こすことがあります。

* 慢性的な病態: 一部の医療状態や疾患(例: 関節炎)は、肩の不快感や凝りを引き起こす可能性があります。

色々な理由から肩凝りは発生していきますね。

つぎは肩凝りの症状です。

肩凝りの症状

肩凝りは個人によって異なる要因が影響することがあり、原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

肩凝りの痛みから解放されるためのステップ

肩凝りは日常生活で多くの人に影響を及ぼす一般的な問題です。この状態は、様々な要因から生じ、私たちの快適な生活に支障をきたすことがあります。そこで、肩凝りの主な症状と、それを和らげるためのステップをご紹介しましょう。

1. 肩のこわばりと痛み: 肩凝りの主な症状は、肩周りの筋肉のこわばりと痛みです。長時間のデスクワークや不適切な姿勢が原因となり、肩が重く感じられることがあります。

2. 首のこり: 肩凝りには、しばしば首のこりも伴います。首の筋肉の緊張が、肩の痛みと関連していることが多いです。

3. 頭痛: 肩と首のこりが進行すると、頭痛が起こることがあります。これは筋肉の緊張が頭部にまで及んでいる証拠です。

4. 運動制約: 肩凝りがひどい場合、肩関節の可動域が制約され、日常の活動に支障をきたすことがあります。

5. 睡眠の障害: 肩凝りの痛みや不快感は、夜間の睡眠にも影響を与えることがあり、十分な休息を妨げます。

肩凝りを和らげるために、以下のステップが役立ちます:

* 正しい姿勢の維持: デスクワーク中や立っているときに適切な姿勢を保つことが大切です。

* ストレッチとエクササイズ: 肩や首の筋肉をほぐし、強化するためのストレッチとエクササイズを実施しましょう。

* マッサージと整体: 専門家によるマッサージや整体治療は、肩凝りの症状を和らげるのに役立ちます。

* ストレス管理: ストレスを軽減する方法を見つけ、筋肉の緊張を緩和しましょう。

肩凝りは放置せず、早めに対策を講じることが、健康な生活を維持するために重要です。自己ケアと専門家の支援を組み合わせて、肩凝りの痛みから解放されましょう。

肩凝りが原因で起こる合併症

タイトル: 肩凝りの怖い合併症 – その背後に潜むリスク

肩凝りは日常生活で一般的な問題であり、多くの人が経験するものです。しかし、肩凝りが軽視されたり無視されたりすると、いくつかの怖い合併症が発生する可能性があることを知っておくべきです。このブログでは、肩凝りが引き起こす可能性のある危険な合併症に焦点を当てます。

* 慢性的な疼痛: 肩凝りが放置されると、症状が悪化し、日常生活において慢性的な疼痛を経験することがあります。この痛みは、生活の質を低下させる可能性があります。

* 姿勢の悪化: 肩凝りが進行すると、不適切な姿勢が身につきやすくなります。これは、背中や首にも悪影響を及ぼし、長期的な健康問題の引き金となる可能性があります。

* 頭痛: 肩と首の筋肉の緊張が頭痛を引き起こすことがあります。慢性的な頭痛は日常生活に大きなストレスをもたらす可能性があります。

* 関節の制限: 肩凝りによって、肩関節の可動域が制限されることがあります。これは、肩の機能性を損ない、日常活動に支障をきたす可能性があります。

* 精神的影響: 慢性的な肩凝りはストレスの増加につながり、精神的な不調や不安を引き起こす可能性があります。これは全体の生活品質に悪影響を及ぼします。

これらの合併症から自分を守るために、肩凝りを軽視せず、適切な対策を取ることが重要です。運動、ストレッチ、適切な姿勢、リラクゼーション法など、肩凝りの予防と管理策は、長期的な健康維持に役立ちます。定期的な医療相談も怠らないようにしましょう。肩凝りが放置されないように心がけ、健康な肩と身体を維持しましょう。

2023.10.25

ブログ

タイトル: 産後の腰痛の原因と対策

最近、奥さんの出産に立ち会いました。

凄い神秘的で、それでいてお母さんにはとてつもないダメージが降りかかります。

今回は、そんな産後のお母さん達が抱える悩みの多くは腰痛ではないでしょうか?

今回のブログは産後の腰痛について、お話していきます。

産後の腰痛とは?

産後の腰痛は、出産後に多くの女性が経験する問題の一つです。この痛みは、妊娠中に体が変化し、出産時にかかるストレスに関連しています。更には、現在では男性も育休を取れるようになってきましたが、まだまだ現状的ではなく、お母さんの出番が多いのが現状です。なので、お母さん達には産後の事を正しく知って欲しいので、是非参考にして下さい。

産後の腰痛の症状が出るのはなぜ?

1. 下腹部から腰にかけての痛み:

出産時の体の変化と負担により、下腹部から腰にかけての鈍痛や強い痛みを感じることがあります。これは子宮が収縮し戻る過程で生じることが一般的です。

2. 腰の疲労感:

赤ちゃんのお世話や授乳など、新生児の世話に忙しい日々が続くため、腰に疲労感や重さを感じることがあります。

3. 歩行時の不快感:

腰痛がひどい場合、歩くことが難しくなることもあります。特に長時間の立ち仕事や歩行は辛いかもしれません。

4. 腰のこり:

長時間同じ姿勢で赤ちゃんを抱っこしたり、授乳したりすることが多いため、腰の筋肉がこることがあります。

5. 痛みの持続:

産後の腰痛は、出産後数週間から数ヶ月にわたり、長引くことがあります。しかし、時間とともに改善することが一般的です。

6.妊娠による身体の変化:

妊娠中、体重の増加やホルモンの変化によって、腰部に負担がかかり、腰痛が引き起こされることがあります。また、胎児の成長に伴い、姿勢も変化し、腰痛の原因となることがあります。

産後の腰痛の対処法

産後の腰痛を軽減するためには、以下の対処法が役立つことがあります。

1. 休息:

十分な休息をとることは、回復の鍵です。赤ちゃんが寝ている時に休息をとりましょう。

2. 適切な姿勢:

赤ちゃんを抱っこする際、正しい姿勢を保つことが大切です。腰に負担のかからないように注意しましょう。

3. 軽い運動:

医師の指導のもとで軽いストレッチやエクササイズを行うことで、腰痛を軽減することができます。

4. サポートウェア:

腰をサポートするベルトやウェアを使用することで、痛みを和らげることができます。

産後の腰痛は個人によって異なりますが、上記の対処法を試してみて、痛みを和らげるお手伝いができるかもしれません。ただし、症状がひどい場合や長期間続く場合は、医師に相談することが重要です。新しいお母さんたちは健康な体と心を保つことが最優先です。

5.整体で骨盤の調整

当院で行なっているモルフォセラピーは、産後の方でも安心して施術を受けることができます。

無理な矯正をすることもないので負担も少なく、揉み返しの様な事も起こらない為、施術後も安心して生活が過ごせるのです。

対策1: 適切なエクササイズ

産後の腰痛を和らげるために、適切なエクササイズが役立ちます。腰を強化するためのエクササイズやストレッチを取り入れましょう。

対策2: 良い姿勢の維持

育児中も姿勢に気を付けることが大切です。背中を伸ばし、腰に負担のかからない姿勢を心がけましょう。

対策3: マッサージやリラクゼーション

定期的なマッサージやリラクゼーションセッションを受けることで、腰の緊張を緩和し、痛みを軽減できます。

産後の腰痛は多くの女性にとって一時的なものですが、適切なケアと生活習慣の改善によって症状を軽減できます。身体の変化に注意を払い、健康な生活を送るために努力しましょう。

2023.10.25

肩こりは、現代社会で多くの人々が直面する健康問題の1つです。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、ストレスなど、さまざまな要因が肩こりを引き起こす可能性があります。しかし、幸いなことに、肩こりの緩和にはさまざまな方法があります。本記事では、その中でも特に注目されている「テルネリン」という医薬品に焦点を当て、その効果と正しい使用方法について詳しく解説します。肩こりから解放され、快適な日常生活を取り戻すための情報がここにあります。

肩こりは、現代社会で多くの人々が直面する健康問題の1つです。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、ストレスなど、さまざまな要因が肩こりを引き起こす可能性があります。そこで、肩こりの緩和に役立つとされているテルネリンについて詳しく説明します。

テルネリンは、肩こりや筋肉痛を和らげるのに効果的な成分を含む医薬品です。その主要な成分は「テルネリン塩酸塩」で、この成分が筋肉の緊張を緩和し、血流を促進することで肩こりの症状を改善します。

テルネリンの作用機序は、中枢神経系に影響を与え、筋肉の収縮を緩和します。これにより、痛みやこりが和らぎ、日常生活の質が向上します。テルネリンは、医師の処方が必要な薬剤であるため、専門家の指導のもとで使用することが重要です。

一般的に、テルネリンは多くの患者にとって安全であり、副作用が少ないことが報告されています。しかし、個人によっては以下のような副作用が現れることがあります

・頭痛

・めまい

・吐き気

・ふらつき感

これらの副作用が現れた場合、医師に相談し、適切な対処法を検討しましょう。また、テルネリンを服用する際には、医師の指示に従い、適切な用量と服用頻度を守ることが大切です。

肩こりは、現代社会で多くの人々が直面する健康問題の1つです。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、ストレスなど、さまざまな要因が肩こりを引き起こす可能性があります。しかし、幸いなことに、肩こりの緩和にはさまざまな方法があります。本記事では、その中でも特に注目されている「テルネリン」という医薬品に焦点を当て、その効果と正しい使用方法について詳しく解説します。肩こりから解放され、快適な日常生活を取り戻すための情報がここにあります。

テルネリンが肩こりにどのような効果をもたらすのか、実際のユーザーの声や研究結果を通じて詳しく見ていきましょう。

多くのユーザーがテルネリンの肩こりへの効果についてポジティブな経験を報告しています。以下は一部のユーザーレビューの例です。

「長年の肩こりに悩んでいましたが、テルネリンを服用してから症状が改善しました。筋肉のこりが和らぎ、痛みも軽減されました。」

「テルネリンは私にとって救世主でした。ストレスからくる肩こりがひどく、常に不快でしたが、テルネリンを使ってからは痛みがほとんどなくなりました。」

「最初は効果を疑っていましたが、医師のアドバイスのもとでテルネリンを試しました。短期間で肩こりが改善し、快適な生活を送れるようになりました。」

これらのユーザーレビューからも分かるように、テルネリンは多くの人々にとって肩こりの緩和に効果があるようです。ただし、個々の体質によって効果が異なることがあるため、医師の指導に従うことが重要です。

テルネリンは特に以下の症状に対して効果的であるとされています:

・肩こり: テルネリンはその筋弛緩作用により、肩の筋肉のこりや痛みを和らげるのに役立ちます。

・筋肉痛: 運動や日常生活での負担による筋肉痛にも、テルネリンが緩和の助けになることがあります。

・ストレスによる身体のこり: ストレスが原因で身体がこる場合、テルネリンはリラクゼーションを促進し、不快な症状を和らげるのに役立ちます。

以上の情報を参考に、テルネリンが肩こりに対してどのように効果的かを理解し、必要に応じて医師の診断と指導を受けながら利用することが大切です。

テルネリンを効果的に使用するためには、正しい服用方法や注意事項を守ることが不可欠です。以下では、テルネリンの正しい使用方法について詳しく説明します。

1.医師の指示に従う: テルネリンは処方薬であるため、必ず医師の指示に従って服用してください。医師は適切な用量と服用頻度を決定します。自己判断や他人からの勧めに基づいて使用しないでください。

2.通常は食後に: 通常、テルネリンは食後に服用することをおすすめします。これにより、胃に負担をかけずに薬物が吸収されることが期待されます。

3.水で服用: テルネリンを服用する際には、十分な量の水と一緒に摂ることが大切です。これは、薬物の吸収と消化に役立ちます。

4.適切な期間服用: 医師の指示に従って、テルネリンを適切な期間服用しましょう。薬物療法は通常、特定の期間にわたって行われます。中断したり、過剰に使用しないようにしましょう。

5.副作用に注意: テルネリンを服用中に副作用が現れた場合、すぐに医師に報告しましょう。医師は必要に応じて療法を見直すか、適切な対処方法を提供します。

6.他の薬物との相互作用に注意: 他の薬物やサプリメントを併用する場合は、必ず医師に相談しましょう。テルネリンが他の薬物と相互作用する可能性があるため、安全性を確保するための助言が重要です。

これらの服用方法と注意事項を守ることで、テルネリンを安全かつ効果的に利用することができます。自身の健康について不安がある場合や、疑問点がある場合は、必ず医師に相談してください。

この記事では、「テルネリンで肩こりを撃退!その効果と実際の声」について詳しく説明しました。以下に要点をまとめます。

肩こりは日常生活に多くの不快さをもたらす問題ですが、テルネリンのような適切な医薬品を使用することで、症状を和らげることができるかもしれません。しかし、薬物療法の際は医師の指導を受け、安全に使用するよう努めましょう。肩こりの症状に苦しむ方々にとって、テルネリンは一つの選択肢として検討に値するかもしれません。

頭痛に悩んでいる方は姿勢やその他の原因がある場合があります。詳しくはこちらの店舗にお越しください。

2023.10.21

日常生活や仕事のストレスからくる肩こりは、多くの人々にとって馴染み深い問題です。しかし、肩こりだけが引き起こす不快な症状は手のしびれや痛みとは関連性が薄いように思えるかもしれません。本記事では、肩こりと手のしびれの不思議なつながりについて詳しく探求し、その背後に潜む原因と、これらの症状を解消するための効果的な方法に焦点を当てます。手のしびれが気になる方や、肩こりに悩む方にとって、貴重な情報が詰まった記事となるでしょう。

肩こりと手のしびれは、一見関連性がないように思えるかもしれませんが、実は密接に関連しています。この記事では、肩こりの主な症状と手のしびれが起こる主な原因について詳しく解説します。その結びつきを理解することで、これらの不快な症状を解消するための方法を見つける手助けになるでしょう。

肩こりの最も一般的な症状は、肩の筋肉に感じるこりと緊張感です。日常生活や仕事のストレス、姿勢の悪さ、長時間のデスクワークなどがこれを引き起こす要因となります。これらの症状が放置されると、手のしびれとの関連性が浮き彫りになることがあります。

肩こりはしばしば首の痛みとも関連しています。首の筋肉が緊張することで、神経圧迫が起こり、手のしびれの原因となります。

肩こりが進行すると、頭痛も起こりやすくなります。頭部の筋肉が緊張し、血液循環が悪化することが、頭痛の原因となります。

手のしびれの主要な原因の一つは、神経圧迫です。肩こりが進行すると、首の神経や脊髄に圧力がかかり、手に信号を送る神経にも影響を及ぼします。これが手のしびれやチクチク感の原因となります。

肩こりによって筋肉が収縮し、血流が制約されることがあります。これにより、手に酸素と栄養が適切に供給されなくなり、手のしびれが生じます。

肩こりが進行すると、肩や首周りの筋肉が過度に緊張します。これが手のしびれを引き起こす一因となります。

手のしびれや痛みの理解には、手の神経の経路を知ることが重要です。手の神経は、複数の神経が結びついて構成されており、その出発点と経路は以下のようになります。

手の神経は、大動脈と鎖骨の間に位置する首の領域から発生します。この部分で神経に圧力がかかると、手のしびれや痛みが引き起こされる可能性が高まります。

手の神経は、脊髄から分岐し、肩、腕、手に伸びています。この分岐点から手首、手の甲、指先に至るまでの経路において、神経が圧迫されることで手の異常な感覚が生じます。

手のしびれや痛みの原因として、神経が圧迫されることが挙げられます。以下は、この圧迫が起こる主な原因です。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、間違った姿勢は首や肩の筋肉に圧力をかけ、手の神経にも影響を及ぼします。

ストレスや過度の筋肉の収縮によって、首や肩の筋肉が硬くなり、神経に圧迫をかけます。

椎間板ヘルニアは、脊椎の椎間板が神経に圧迫をかける状態を指します。これが手のしびれや痛みの原因となります。

肩こりは、単なる筋肉のコリだけで説明できるものではありません。実際には、多くの異なる要因が絡み合って、この不快な症状を引き起こすことがあります。

内蔵の問題が肩こりの原因となることがあります。特に、胃腸の不調や心臓の問題は、肩こりを引き起こす可能性があります。これらの内蔵器官の不調が、背中や肩に痛みを生じさせることがあるのです。

自律神経は、体の自動的な機能を調節する重要な役割を果たしています。ストレスや不安によって自律神経が乱れると、筋肉の緊張が増加し、肩こりが生じやすくなります。

内蔵の問題は、背中や肩に痛みを引き起こす可能性があります。たとえば、消化器系のトラブルや心臓の不調は、肩こりを伴うことがあります。これらの問題は、神経系を介して肩の筋肉に影響を及ぼし、痛みを引き起こすことがあるのです。

ストレスや不安によって自律神経が乱れると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、筋肉の緊張が増加します。これが肩こりを悪化させる要因となります。

ストレスは肩こりの主要な原因の一つです。長期間にわたるストレスは、筋肉の収縮を引き起こし、肩こりを悪化させます。また、ストレスによって自律神経の乱れが生じ、肩こりを長引かせる可能性があります。

肩こりは、単なる筋肉のコリだけではなく、内蔵や自律神経、ストレスなど、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。

肩こりと手のしびれは、互いに深い関連性があります。肩こりが手のしびれを引き起こすメカニズムについて理解することは、これらの症状の対策に役立ちます。

肩こりによって首や肩の筋肉が緊張し、周囲の神経に圧力がかかります。この圧迫が、手の神経にも影響を及ぼし、手のしびれやチクチク感の原因となります。

肩こりに伴う筋肉の収縮や緊張は、血液循環を制約することがあります。手に酸素や栄養が適切に供給されなくなると、手のしびれが発生します。

肩こりによる神経圧迫が神経伝達に影響を与え、手の感覚や運動に支障をきたすことがあります。これが手のしびれの原因です。

日常生活や仕事で適切な姿勢を保つことは、肩こりと手のしびれを予防するために重要です。デスクワークを行う際にはデスクと椅子の高さを調整し、モニターの位置を目線に合わせましょう。

肩や首の筋肉を定期的にストレッチし、強化することは、肩こりの軽減に役立ちます。また、適度な運動を取り入れることで、血液循環を改善し、手のしびれを防ぎます。

ストレスは肩こりと手のしびれの原因となります。ストレス管理の技術を習得し、リラクゼーション法や深呼吸を活用して、ストレスを軽減しましょう。

肩こりと手のしびれの関係性と、これらの症状を予防・対策するための方法について解説しました。正しい知識とケアを通じて、これらの不快な症状を軽減し、健康的な生活を維持しましょう。

肩こりと手のしびれは、一見関連性が薄いように思えますが、実際には密接に関連しています。この記事では、肩こりと手のしびれの関係性について解明し、それぞれの症状のメカニズム、予防、対策について詳しく説明しました。

肩こりは、筋肉のコリだけでなく、内蔵の問題や自律神経の乱れ、ストレスなど、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。これらの要因が手の神経に圧力をかけ、手のしびれや痛みを引き起こすことがあります。

手のしびれを予防するためには、適切な姿勢の維持、定期的なストレッチと運動、ストレス管理が重要です。また、肩こりの軽減にもこれらの対策が役立ちます。

肩こりと手のしびれは、日常生活や仕事のストレスからくるものであることが多いため、適切なケアと予防策を取ることが大切です。これらの症状を解消し、快適な生活を送るために、記事で紹介した情報を活用してください。

さらに詳しい情報や予約を希望される方は、こちらからご確認・予約いただけます。

2023.10.19

こんにちは!馬込鍼灸整骨院の古谷です。

前回までは、「姿勢とは何か?」についてブログを書きました。

詳細は過去に書いたブログを読んでみて下さい!今回は、「重心と姿勢の関係」について細かく書いていこうと思っております。

重心と姿勢はかなり密接に関わっています。重心が理解できていないと姿勢を紐解くことはできません。それを何回かに分けてお伝えできればと思っております。

まずは、姿勢と深い関わりがある「重心」と「重心線」とは?からは書いていきます。

1重心と重心線

僕たちは意識している、意識していないに関わらず、重力の影響を受けながら姿勢の制御や動作を行っています。

重心とは、物体に作用する重力の合点。

重心線とは、重心を通る垂直線。

では、立位姿勢と座位姿勢での重心の位置についてお伝えします。

2立位姿勢と座位姿勢での重心の位置

立位姿勢での人体の重心は、骨盤内の第2仙椎やや前方にあります。身長に対する重心の高さを測定すると、成人男性では足底から測って身長の約56%の位置、成人女性では約55%の高さになります。平均すると女性の方が重心位置は低いですが、最近の女性は骨盤が小さく、脚が長い方が増えているので、重心位置も以前と比べると高くなっていると思います。

また、座位姿勢での重心は第9胸椎のやや前方にあります。

重心位置はプロモーションによって個人差があり、年齢によっても異なります。幼児の重心位置は成人よりも相対的に高く、姿勢が不安定です。頭が大きく骨格(脊柱・四肢)が不安定なため、歩行中では手を広げながらバランスを取りながら歩くのです。

次に立位姿勢での「理想的なアライメント」についてお伝えします。

1理想的なアライメントとは?

頭部・体幹・骨盤・四肢の配列(体節の配列)のことをアライメントと言います。安静立位姿勢(安静位姿勢とは、重力の影響が最小で姿勢を保持する筋活動や消費エネルギーが最小状態の立位のこと)における理想的なアライメントは、前額面・水平面から見て、それぞれ頭部・体幹・骨盤・四肢がきれいに整列している状態です。

2前額面から見た理想的なアライメント

前額面の理想的なアライメントは、背面から見て、外後頭隆起、椎骨棘突起、殿裂、両膝関節内側間の中心、両内果間の中心を通ります。

3矢状面の前後方向のアライメント

矢状面の前後方向のアライメントは、耳垂、肩峰、大転子、膝関節前部(膝蓋骨後面)、外果の2~3㎝前部を通ります。

頸椎前弯は約30~35°、胸椎後弯は約40°、腰椎前弯は45°、仙骨底は第5腰椎に対して約40°前下方に傾斜しています。この理想的な姿勢をとれると、自発的な身体動揺はわずかで、直立姿勢を乱すように働く重力の影響を最小にして立つことができます。

また、立位姿勢を保持するために必要な筋活動やエネルギー消費が最小になるという特徴があります。

この前額面・矢状面から見たアライメントが崩れることで、姿勢が崩れていき身体に色々な影響を与えるということですね。猫背でもダメですし、反り腰もダメ、頭部前方変位もダメですね。今一度自分の姿勢を鏡でチェックしてみて下さい。分からない場合は、当院まで連絡下さい!

2023.10.16

みなさん、こんにちは!

馬込鍼灸整骨院の須永です。

大分一日の中での寒暖差が目立つようになりましたね。

寒暖差による自律神経の乱れから、体調を崩すことも御座いますので生姜茶などで体温を冷えないようにしたり、風邪予防にもおススメです。

さて、今回の内容は膝に水が溜まるメカニズムについてお伝えしようと思います。

・なぜ膝に水が溜まるの?

結論から申し上げますと、滑膜という関節がスムーズに動けるように粘性の液を出す膜です。

そもそも膝にはスムーズに動かすために、滑液というジェルのような役割をしているものがあります。そのジェルを生産しているのが滑膜でそれを覆っているのが関節包となります。

この滑膜はストレス(テンション)が加わると滑液を放出します。

逆を言えば、ストレスが常にかかってしまうと滑液もずっと放出され続けてしまいます。

そうすることで、滑液を包み込んでいる関節包が水風船みたいにパンパンになり、膝を表面から見ると腫れて見えたりブヨブヨになったりしてしまいます。

それに変形性膝関節症(OA)などといった変形してしまうものも変形していない方と比べると圧倒的に負担がかかりやすくなるので、要注意ですね。

・どんな人に多く見られる?

運動不足の中年~高齢の方にかけて見られたり、一時的に自分のキャパオーバーな外力が加わってしまうとなりやすいですね。

・膝の水は抜いた方がいいの?

パンパンに張れてしまっている方には抜く事をおすすめします。

しかし、上記でも述べたように関節包にストレスが加わっている以上は滑膜から滑液が出続けてしまうので、対処療法にしかすぎません。

抜いても抜いても水が溜まりやすい方は身体自体の調整を行った方が良いかもしれませんね。

・水が溜まってしまった場合の対処法は?

まず効果的なのは伸縮性の包帯で圧迫することです。

関節包にストレスが加わっているという事は、炎症も起きている可能性が御座いますのでその場合はテンション(少し引っ張りながら)をかけながら巻いてあげることが重要なのと。氷水で冷やせるならしっかりと膝周りを冷やしましょう。

炎症も落ち着いてくれないと、痛み自体もそうですし滑液も出続けてしまうからです。

・水が溜まらないように日頃気を付けることは?

日頃から過度ではない運動を継続して行ってみて下さい。

例えばお散歩・水泳・ラジオ体操のように全身を動かせる運動の方が全身運動となり血流循環の改善、足の疲労感の改善。代謝アップとプラスになる要素が沢山あります。

・もし水が溜まってしまったら

自分でどうしようも無いなと感じたら、根本から改善したければ整骨院などで身体の調整をオススメします。

逆にすぐ水を抜かないとどうしようもないという状態であれば整形外科さんに足を運んでいただき、処置をしてもらってから根本からの改善として整骨院や整体に足を運んでいただき、再発しないお身体を目指して頂ければと思います。

自分で行える処置としては、包帯や弾性包帯があれば膝とその上下5~6㎝の範囲をぐるぐる巻きにして圧迫をして下さい。

・まとめ

いかがでしたでしょうか?

膝に水が溜まるというのは、ただの水ではなく滑液という粘性の液体でした。

その液体が関節をスムーズに動かす助けを行っています。機械も動きが悪くなったところに5―56をさして動かしやすくしますよね。

その液を出してる滑膜にストレスが加わると、滑液が出続けて溜まっていってしまうというメカニズムでした。

正しく症状を理解して、正しい処置の仕方をするだけでも出来ていない人と比べると身体の軽さは大分変ります。

周りで膝に水がたまりやすいという方がいらっしゃったら包帯で圧迫するやり方や、近くの整骨院などを勧めてあげて下さい。

2023.10.12