ブログ

HOME > ブログ

HOME > ブログ

更年期は女性の生活に多大な変化をもたらす重要な時期です。この時期には身体的な症状として、特に頭痛や肩こりが現れやすくなります。これらの症状は、日常生活に影響を及ぼし、質の高い生活を送る上での障壁となることがあります。本記事では、更年期に見られる頭痛と肩こりの原因を理解し、これらの不快な症状を緩和するための具体的な方法を詳しく解説します。ツボの刺激から適切な生活習慣の改善、栄養補助や運動に至るまで、実践的なアドバイスを提供し、より快適な更年期を迎えるための支援を目指します。

更年期は女性が特に多くの身体的変化を経験する時期であり、その中でも頭痛や肩こりは一般的な症状です。この時期に見られる頭痛や肩こりは、単なる肉体的な不調だけでなく、ホルモンバランスの変化、生活習慣の変動、心理的なストレスなど、複数の要因が絡み合って発生することが多いです。この章では、更年期における頭痛と肩こりの原因を掘り下げ、それらがどのように連動しているのかを解析します。

更年期における頭痛や肩こりは、主に女性ホルモンの急激な変動が関与しています。特にエストロゲンの減少は、血管の調節機能に影響を与え、これが頭痛を引き起こす一因となることが知られています。また、ホルモンバランスの変化により筋肉や関節の緊張が増し、それが肩こりやその他の身体的な痛みにつながります。 さらに、更年期は体内の水分調節機能が低下するため、脱水症状が起こりやすく、これも頭痛の一因となることがあります。また、睡眠障害も更年期によく見られる症状であり、十分な休息を取れないことが頭痛や肩こりを悪化させる可能性があります。

更年期の女性ホルモンの変動は、自律神経のバランスにも大きく影響します。エストロゲンは自律神経の安定に寄与しており、このホルモンが減少すると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、多くの身体的不調が引き起こされます。これにより、血流が悪くなることで筋肉の緊張が増し、肩こりが生じやすくなります。 また、自律神経の不調は心理的なストレスにもつながりやすく、不安やイライラといった感情の変動が頭痛や肩こりを引き起こすこともあります。更年期の女性はこのような身体と心の変化を同時に管理する必要があり、その複雑さが症状をさらに強めることがあるため、これらの点に留意することが重要です。

更年期における頭痛や肩こりの緩和には、適切なツボを刺激することが効果的です。東洋医学では、身体の特定の点を刺激することで全身のバランスを整え、症状を和らげるとされています。この章では、特に頭痛と肩こりに効果的なツボを紹介し、それらを正しく刺激する方法を説明します。

風池(ふうち) – 首の後ろ、頭蓋骨の下、首筋の窪みに位置します。頭痛、特に緊張型頭痛や偏頭痛に効果的です。 天柱(てんちゅう) – 風池の少し外側、髪の生え際の下にある首の後ろの部分です。肩こりや首の痛みに効果があります。 合谷(ごうこく) – 手の親指と人差し指の骨が交わる部分の高いところに位置するツボです。頭痛、肩こり、ストレスによる不調に幅広く対応します。 肩井(けんせい) – 肩の最も高い点から指四本分下に位置するツボで、肩こりや首の痛み、腕の痛みに効果があります。 これらのツボは、日常的に簡単にアクセスでき、自己治療にも用いることができます。

ツボを刺激する際は、正しい技術を用いることが重要です。ツボの位置を確認した後、以下の手順で刺激を行います

圧迫 – 親指または人差し指を使って、ツボをゆっくりと押し込みます。圧力は痛みを感じるほどではなく、快適な強さに保ちます。約5秒から10秒間押し続けた後、ゆっくりと力を抜きます。

マッサージ – ツボを円を描くように優しくマッサージします。これにより血流が促進され、緊張が解放されます。

反復刺激 – 各ツボを1日に数回刺激することで、症状の緩和を目指します。継続的な刺激が重要です。 これらの方法を用いてツボを刺激することで、更年期における頭痛や肩こりの緩和に効果を発揮することが期待されます。

自分に合った方法を見つけ、定期的に行うことが大切です。

更年期における頭痛や肩こりを緩和するためには、日常生活の中での小さな工夫が大きな違いを生むことがあります。生活習慣を見直し、ストレスの管理や休息の取り方を改善することで、これらの症状の軽減につながります。この章では、具体的な生活習慣の改善策を紹介します。

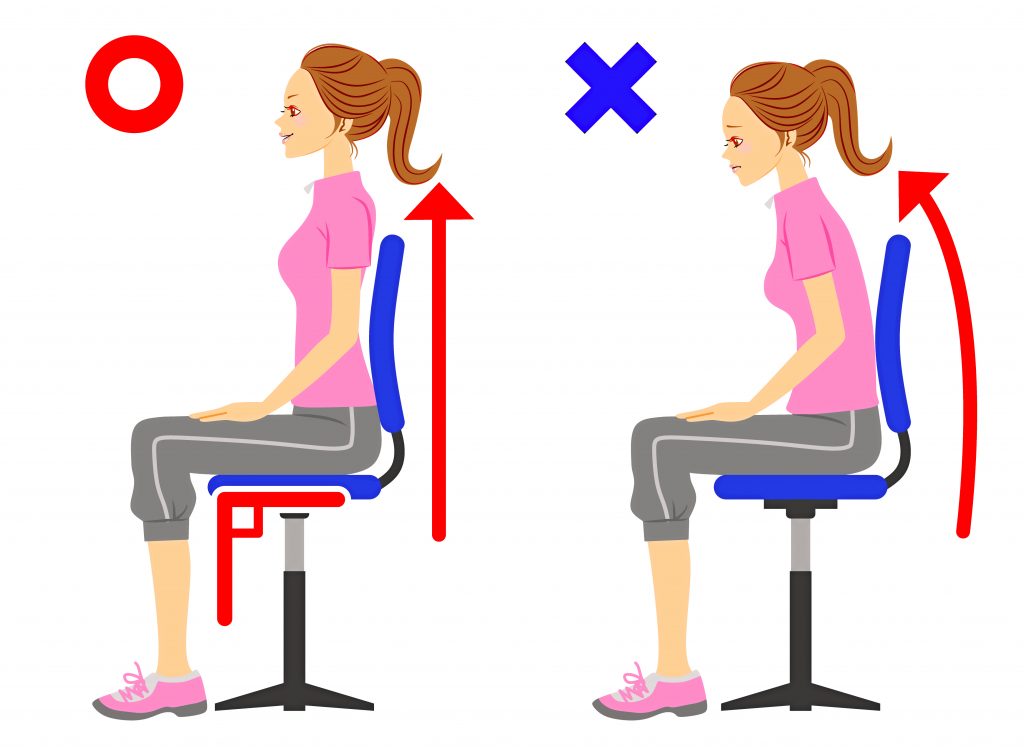

適切な姿勢を保つ – 長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、姿勢の悪化を招きます。背中が丸まると首への負担が増え、頭痛や肩こりの原因になります。常に背筋を伸ばし、適切な姿勢を心がけましょう。

定期的なストレッチ – 一定時間ごとにデスクから立ち上がり、簡単なストレッチを行うことで筋肉の緊張をほぐします。特に首や肩、背中のストレッチを行うことが効果的です。

水分補給を心がける – 水分不足は頭痛の一因になることがあります。一日に8杯以上の水を飲むようにし、カフェインの摂取は控えめにします。

リラクゼーション技法の活用 – ヨガ、瞑想、ディープブリージング(深呼吸)などのリラクゼーション技法を日常に取り入れることで、心と体の両方の緊張を解放します。これらの活動は自律神経のバランスを整え、ストレスによる頭痛や肩こりを軽減します。

質の良い睡眠を確保する – 良質な睡眠は全体的な健康と直結しています。寝室環境を整え、規則正しい就寝時間を設けることで、深い休息を取ることが可能です。睡眠前のスクリーンタイムを減らし、リラックスできる環境を作り出すことが重要です。

趣味や社交活動に時間を割く – 楽しい活動や社交は心の健康を保ち、ストレスを軽減します。友人との会話や趣味の時間を大切にすることで、日々のストレスから解放され、心身ともにリフレッシュすることができます。 これらの生活習慣の改善を通じて、更年期における頭痛や肩こりの緩和に役立てることが望まれます。日々の小さな努力が、長期的な健康維持につながるでしょう。

更年期における頭痛と肩こりの緩和には、適切なサプリメントの利用や栄養摂取、さらには体を動かすことの重要性があります。これらの方法は、体の内外からサポートを提供し、症状を和らげる手助けとなります。この章では、それぞれの補助方法について掘り下げて説明します。

マグネシウム – マグネシウムは筋肉のリラクゼーションに役立ち、頭痛の緩和に効果的です。また、神経系の機能をサポートし、ストレス応答を改善することが知られています。

ビタミンB群 – 特にビタミンB6は、女性ホルモンのバランスを整えるのに役立ちます。これにより、ホルモンの変動による頭痛や肩こりの緩和につながる可能性があります。

オメガ3脂肪酸 – 抗炎症作用があり、全身の炎症を減少させることで頭痛を緩和します。サーモンや亜麻仁などの食品から摂取することができます。

適切な栄養摂取には、バランスの取れた食事が基本です。多くの果物、野菜、全粒穀物、良質なタンパク質を日々の食事に取り入れ、加工食品や砂糖の多い食品の摂取は控えましょう。

ストレッチと軽いエクササイズ – 軽いエクササイズやストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、血流を改善します。ヨガやピラティスは、筋肉を強化し、柔軟性を高め、ストレスを軽減するのに特に有効です。

有酸素運動 – ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は全体の血流を促進し、健康的な体重の維持に役立ちます。これにより、肩こりや頭痛の発生率を低下させることができます。

姿勢改善エクササイズ – 姿勢を改善するための特定のエクササイズは、長時間の座り仕事で弱くなった背中や腹部の筋肉を強化します。これが、日常生活での正しい姿勢を維持し、肩こりや頭痛を予防する助けとなります。

これらの補助方法を取り入れることで、更年期の頭痛や肩こりを自然に緩和する手助けとなり、より快適な日常生活を送ることが可能になります。

更年期に伴う頭痛や肩こりは、多くの女性が経験する一般的な症状です。これらの不快な症状を緩和するためには、生活習慣の見直し、適切なツボの刺激、栄養補助と運動が大きな役割を果たします。以下は、この記事で取り上げた主なポイントです

理解と原因 – 更年期の頭痛と肩こりは、主にホルモンバランスの変動と自律神経の不調から起こります。これらを理解することが、適切な対策を講じる第一歩です。

ツボと刺激方法 – 風池、天柱、合谷、肩井など、特定のツボを刺激することで、症状の緩和が期待できます。これらのツボは自分で簡単に刺激でき、日常的に取り入れることができます。

生活習慣の改善 – 正しい姿勢の維持、定期的なストレッチ、適切な水分補給など、日常生活の小さな工夫が頭痛と肩こりの予防につながります。

ストレスと休息 – ストレスの管理と質の高い睡眠は、更年期の不調を軽減するために不可欠です。心と体のリラクゼーションを促す活動を取り入れ、規則正しい休息を心がけましょう。

サプリメントと運動 – マグネシウム、ビタミンB群、オメガ3脂肪酸などのサプリメントの利用と、有酸素運動や姿勢改善エクササイズを行うことで、体内外からのサポートを得られます。 これらの対策を組み合わせることで、更年期における頭痛や肩こりの緩和に向けて効果的なステップを踏むことができます。

毎日の生活にこれらのアプローチを取り入れ、より健康で快適な更年期を迎えるための準備をしましょう。

2024.5.29

肩の関節の痛み 治し方

「肩をあげた瞬間痛い」「夜寝ている時肩が痛い」などのような突然肩が痛くなった経験はありませんか?

もしかしたらそれは五十肩かもしれません!

五十肩は加齢や過労による肩関節構成体の変性によるものです。人によりインナーマッスルの断裂も起こり得る可能性があります。筋肉量の低下、筋肉の拘縮、肩甲骨(背中の両側にある骨)と上腕骨(二の腕の骨)が、肩関節の位置ズレが起こります。

五十肩に関与する筋肉は、主に四つあります。(インナーマッスル)

棘上筋:腕を横から上げる筋肉

棘下筋:腕を外側に回す(時計回り)筋肉

小円筋:腕を外側に回す、腕を体に近づける筋肉

肩甲下筋:腕を内側に回す(反時計回り)筋肉

この四つの筋肉は、肩関節の安定性に必要な筋肉です。

上図の左から肩甲下筋、小円筋、棘下筋、棘上筋になります。

その名の通り50歳代頃に突然肩に痛みが出始め、時代40歳代の方にも見られます。右肩は40歳代、左肩は50歳代に痛くなるなんて事もあります。

見た目(変形や腫れ)、熱感はありません。

インナーマッスルの断裂が起こっている方は熱感があります。

人により症状の強弱がありますが髪をとかす、シャンプーができない、帯やエプロンの紐を結ぶ、背後の物をとるなど肩の動きほとんどが痛いなどの特徴があります。

五十肩はおおむね3期に区分します。

炎症期(2~8週)

痛みが最も強い時期で、肩の前若しくは 肩の奥の方に痛みを感じ、この痛みは腕に放散することもあります。痛みは昼夜持続 し、夜間は痛みが強く睡眠が障害されることもあります。また、肩の動きに制限がかかることもありますが、これは変性による制限でなく、痛みによる制限です。

拘縮期(3~12ヶ月)

肩関節の拘縮が完成する時期で、肩関節 のあらゆる方向への運動制限が生じ、可動域が減少します。痛みは炎症期に比べ軽減しますが、寝返りなどで強く痛む事があります。温めを目的とし風呂に入ると症状が軽減することが多いです。

解氷期

肩関節の拘縮が次第に寛解する時期で、 徐々に肩の動きが改善され痛みも改善

されてきます。

治療法

治療はいち早く解氷期になるような治療を行います。

炎症期は、安静が一番!肩関節が熱を持っている場合は冷却を行い熱を取り安静にします。『これくらいなら動かしていいだろう』なんてことはいけません。この時期に痛みを和らげさせる事で今後の治療がスムーズになります。

日中は、三角巾で腕を吊って固定し負担をかけないようにし夜は、バストバンドで身体に腕を巻きつけると楽でしょう。

炎症期でも固定したままだと筋肉の癒着がおこるので体操を行います。

拘縮期は固まってしまった筋肉を動かせるように治療を行います。

当院ではモルフォセラピーという整体と鍼灸治療を行います。

モルフォセラピーについて詳しくはこちら↓(モルフォセラピー協会)

http://www.morphotherapy.jp/about.html

五十肩は放っておいても辛いだけです!

『もしかしたら五十肩かも』と思ったら治療をしましょう!

2017.12.1

今回は肩こりに効く寝方をご紹介いたします。

肩こりに効く寝方

詳しい説明が聞きたい、知りたいと言う方は続きをご覧ください。\(^o^)/

人間には解剖学的姿位と言うものがあります。

この姿位は人間にあるすべての筋肉が一番フラット(ニュートラル)な姿位です。

大の字より少し腕を下にした位置です。

この姿位のまま寝れるのは仰向けです。なので仰向けは肩こり解消に効きます。

と、言うよりまず『コリ』とはどの様な状態なのか?

簡単に言うと筋肉が固まり、その周囲の血流が悪くなっている状態が

いわゆる『コリ』と言う状態になります。

その『コリ』を作りにくい寝方が仰向けになります。

では何故他の寝方は肩こりに良くないのか!説明していきます。

横向きで寝ると肩関節が圧迫されます。

圧迫された筋肉や関節は固まり、次第に血流も悪くなります。=『コリ』ですよね?

またいつも片方だけに負担をかけてしまうと身体にゆがみが生じ寝違えや血流障害も起こりやすくなります。

ちなみに片方の顔だけ布団と接しているので、しわやホウレイ線の数も増えてしまいますよ(-“-)

女性の方はしわが増えるのは嫌ですよね!

※妊婦さん、睡眠時無呼吸症候群の方は横向きをオススメします。

うつ伏せに寝て、顔が下を向いたまま寝れる方はいませんよね!

必ず左右どちらかを向いてしまいます。

そうする事で筋肉が伸ばされたり縮んだりをくり返し、寝ているのに筋肉を使ってしまい、

結果的に『コリ』が出来てしまいます。

またうつ伏せは首に大きな負担がかかるので

頚椎のゆがみが生じ、・首こり・顎関節症・顔のゆがみなどを

引き起こす可能性がありますのでご注意を(+o+)

最後により良く仰向けで肩こりを解消するためにアドバイスです。

・普段仰向けで寝ない方でストレスを感じてしまう方は、少しだけでも

仰向けの時間を作るだけで構いません。少しでも実践できれば効果が期待できます。

・寝る前に深呼吸します。3秒息を吸い10秒で吐きます。

こうする事で副交感神経有意になりリラックス出来ます。

・寝る前の電子機器はやめましょう。

ブルーライトが目から入り脳を刺激し熟睡を妨げてしまいます。

・枕は低めにして下さい。

高すぎると首の筋肉が伸ばされ、固まってしまいます。

この事を実践し、あまり効果がない人やもっと肩こりを解消したい方は

お近くの治療院に行かれて下さい。

当院では、肩こりの原因をしっかりと見極め

・モルフォセラピー(整体) ・肩甲骨はがし ・筋肉調整などを行います。

2018.3.6

マッサージと整体って何が違うの?

皆さんは、マッサージと整体の違いって理解して各場所に行かれていますか?

実際に僕はこの仕事に就く前で、そんなことを考えもせずに通っていました。

今回は、マッサージと整体の違いを説明していきます。

・マッサージとは?

あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格保有者が行える施術です。

マッサージは基本的には、なでる・押す・揉む・叩くetc.を用いて身体の不調を改善するのが目的です。

よって、巷にある『ほぐし屋』や『手もみ~』は、マッサージをするところではありません。

リラクゼーション目的で行くのは良いと思いますが、そこで不調を改善するのは期待しない方が良いと思います。

しかし、なでる・押す・揉む・叩くetc.の行為そのものに規制をかける事ができないのが現状で、巷には似たような店舗が増え続けるのが現状です。

更に、接骨院も同様に増え続けていて、マッサージ店などとの違いが分からず、自分の身体の状態はどこに行けば改善できるのか、皆さんはそこが重要ではないのかなーと思います。

では、整骨院に受診した方が良い方の基準を下記に記載します。

整骨院があなたに合っているかの判断基準

① 痛みがあり、さらに数週間その痛みが続いている。

② 整形外科の受診をしたが、あまり変化が無い。

③ 今の痛みが、何年も続いている。

④ マッサージをしても、次の日にはまた辛い状態が戻ってしまう。

この様な症状に悩んでいる方は、手法を変える必要があると考えます。

手法を変えると考えられるのが、整体なのではないでしょうか?

では次は、整体の説明をします。

整体とは?

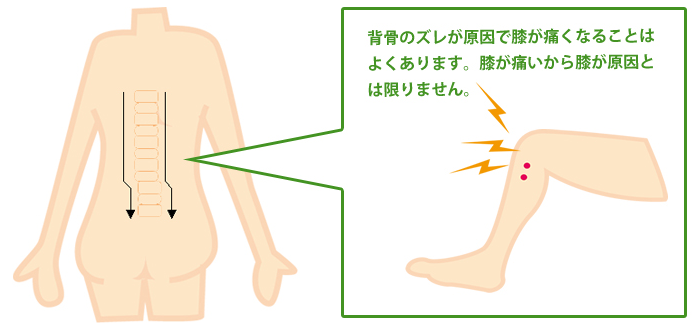

整体とは、骨の位置が基準になります。

マッサージは筋肉の硬さや筋肉の動きを見ていきますが、整体は左右の骨の位置を見ていくのです。

骨は、左右均等にあります。臓器は、心臓が左にあったり、肝臓が右にあったりなど、左右が均等にあるわけではありません。

しかし、骨には左右が均等でいなければいけない役目があります。それは、左右の骨が均等に無いと重力に耐える事ができず、それの影響で徐々に左右の骨の位置がズレていきます。

その結果バランスが崩れてしまい、筋肉や関節の動きが悪くなり、色々な不調に繋がると考えられるのです。

整体は、そのズレている骨を元に戻す事で、その人が本来持っている正常な機能に戻す事ができる行為なのです。

筋肉を緩めても骨の位置は変わりませんが、骨を戻す事で筋肉は緩みを出し始めるのです。

更に、筋肉をほぐすと、ほぐした部分の血管や神経の通りは良くなるのですが(毛細血管のみ)、骨の矯正は(背骨の矯正をする)、大きい元となる血管の通りをよくするので、その先にある毛細血管も通りがよくなるのです。

なので、骨を矯正していますが、別の硬くなっている筋肉も緩みやすくなるのです。

皆さん、マッサージと整体の違いは理解できたでしょうか?

当院で行っている整体の説明は、こちらまで(モルフォセラピー)。

2018.6.19

皆さん、こんにちは。

皆さんは肩こりになると、どのようにその肩こりを対処していますか?

マッサージ屋さんに行く方や、ヨーガをやり運動で解消する方、鍼を刺して直接筋肉を緩める方。

多種多様な手法で解消ができる時代だと考えています。

そんな中、馬込鍼灸整骨院では、整体の施術を受けることで肩こりを解消することをおススメしています。

なぜ、整体を受ける事で肩こりが解消されるのか?

では、先ず肩こりの概念を説明しましょう‼‼

・肩こりとはどんな状態になった時に、肩こりと呼ぶのか?

Google辞典で調べた、漢字のコリの意味です。

筋肉がかたくなってその部分が重く感じられること。

「肩の凝り」「凝りをほぐす」

漢字の意味を踏まえて、説明します。

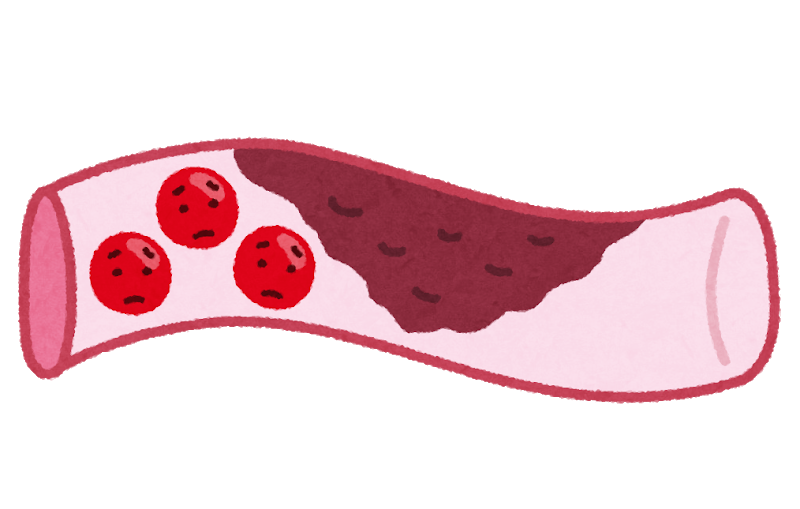

肩周辺の筋肉が血行不良になり、筋肉中の酸素濃度が低くなり、筋肉の伸長性が無くなる事だと考えます。

物に例えて説明すると、血管と言う道を、酸素と言う車が走っていて、酸素の車が事故に遭い渋滞になってしまっている状態が身体の中で起きていて、そうすると血液の道は渋滞する為、血液を運ぶことが出来なくなるのです。

血液(酸素)を筋肉に運べないと、筋肉を収縮(動かす事)する事ができなくなり、更に渋滞が強くなります。その為、筋肉が固くなってしまい、筋肉の動きが少なくなってしまい、凝ったと言う表現になるのです。

これが、肩こりのメカニズムと考えています。

なので、肩こりを改善するには、渋滞を取り除く必要があると考えられます。

その方法は多種多様です。

次は、なぜ整体が肩こりに効果的なのかを、説明します。

なぜ、整体を受ける事で肩こりが解消されるのか?

そもそも、なぜ肩こりが発生してしまうのかと言うと、人類の歩く量にあります。

江戸時代の飛脚は、江戸から京都の片道を、速い便だと5日程度で踏破したといいます。距離にしておよそ492kmですから、1日に100km弱も踏破した計算になります。

出典:ウォーキングの雑学から抜粋

人間の骨格は、2足歩行するためにできたといても過言ではありません。

人類は地球上で、唯一2足歩行で生活をしています。

腕の位置や、足の位置なんかも2足歩行する為に、今の位置になったのです。

しかし、文明の域によって歩く機会が減っていき、仕事はパソコン作業が増えて、座る時間が増えていってしまいました。

座る時間が長くなってしまったり、歩く時間が減ると、人間の骨格は崩れていくのです。

骨格が崩れると、左右対称でなければいけない骨の位置が、ずれていまいます。

そうすると、骨に筋肉が付くので、筋肉の距離が左右で変わってしまい、結果血液の循環が悪くなり、肩こりに繋がるのです。

とは言うものの、歩く時間を増やす事ができるかと言うと、それは出来ないのが現代人なのです。

なので、ズレテしまった骨の位置を戻す事によって、筋肉の距離が均等になり、左右の差が無くなることで筋肉を動かしやすくなり、

結果渋滞が無くなり、肩こりが改善されるのです。

当院で行っている整体はモルフォセラピーと言う、弱い力でズレテいる骨を戻す矯正方法です。

肩こりでお困りの方は、是非来院して下さい。

2018.7.19

皆さん、こんにちは。

院長 大塚です。

GWはどのように過ごしましたか?

だいぶ暖かい日も多くなり夏が近づいてきましたね。

季節の変わり目は体調も崩しやすく、GWの疲れや5月病なども出てくる時期なので皆様お気をつけください。

今回は歯周病と肩こりの関係についてのお話です。

歯周病についてご存知ですか?

今、日本人にもっとも多いと言われる歯の疾患が歯周病になります。

厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によると45~54歳の中年層の80%以上で、更に25~29歳でも70%以上で歯周病の兆候が見られると言われております。

まずは、歯周病について説明します。

歯周病

歯周病は、歯を支える周りの歯槽骨(しそうこつ)を歯周病菌が吸収し、最終的に歯が抜け落ちる病気です。

初期の頃は痛みなどもなく気付かず放置している人も多いのが特徴になります。

歯周病の原因は、歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に潜んでいる歯石や歯垢(プラーク)が出す毒素によって歯茎に炎症が起きてしまう事を指します。

この炎症(歯周病)は、大きく分けて2つ有ります。

1、歯肉炎

歯茎から出血しやすくなるのが歯肉炎です。

歯茎の先端が丸みを帯びて膨らんでいたり、全体的に赤く腫れていたり、歯磨きの時に軽く磨いただけなのに血が出てしまったり…

そんな時は歯肉炎が考えられます。

この段階でしっかりと歯磨きなどで歯垢を取り除くなどで症状が改善される場合もあります。

2、歯周炎

歯を支えている歯槽骨が炎症により破壊されるのが歯周炎です。

歯肉炎を放置しておくと歯垢や歯石がたまり、歯周ポケットがどんどん深くなり膿も出るようになります。

歯周炎は歯肉炎より炎症が進行していて歯槽骨の溶け出しが始まり、歯もグラグラになり歯を失う危険性もあります。

歯周炎が進行していくと食べ物を噛む力も衰えていくと考えられ、咀嚼する際に余計な力が必要になるのです。

歯周病と肩こりの関連について歯科医師会の調査によると、

歯周組織(歯ぐきや歯を支える骨など)が健康な人達に比べると歯周組織に中等度の異常(歯周病)がある人達では、肩こりがなんと1.5倍以上も発生しているんだそうです。

そして噛み合わせが悪い人は肩こりが多いとの研究結果も出ています。

次は、噛み合わせと肩こりの関係性について説明します。

噛み合わせと肩こりの関係性

強く噛む際には、人間の構造上胸鎖乳突筋を使います。

この胸鎖乳突筋は、鎖骨に付くのですが、胸鎖乳突筋が硬くなると鎖骨を持ち上げていきます。そうすると鎖骨に付くもう1つの筋肉に大胸筋があります。

大胸筋は、僧帽筋と対の筋肉なり、肩を覆う筋肉がこの僧帽筋になるのです。

僧帽筋が固くなれば、肩こりが酷くなるといった原理です。

食事は毎日行う事で、歯が少しでもぐらついてしまうと繰り返し負担がかかってしまい、結果肩こりが強くなるのです。

対策

肩こりの予防はモルフォセラピー整体で行い、歯周病の予防は歯のホワイトニングで行います。

馬込地区の整骨院で整体と歯のホワイトニングができるのは唯一、馬込鍼灸整骨院になります。

是非、ご相談ください。

2019.5.13

こんにちは。

本日は自社開発の枕「爽眠枕」についてお話していきます!!

この枕の大きな特徴は、

① 首の筋肉が寝ているだけで緩む

→それによる睡眠の質の改善

② 3タイプの中から一番合ったものを選べる

③ 一つ一つが手作り

④ 簡単に洗濯ができる

昨今オーダーメイド枕という言葉はなじみ深いかと思いますが、骨のズレにより歪んでしまった首に合わせた枕は身体にとって良いものとは言えません。

私たちの骨格矯正を行った後の首の状態もオーダーメイド枕によってなかなか安定しないケースもあります。

当院で扱っているこの枕は、幾度も高さ、角度、材質とのバランスから計算と試作を繰り返してようやく完成したものです!

先ほど書いた特徴を一つ一つご説明いたします!

・寝ているだけで首の筋肉が緩む

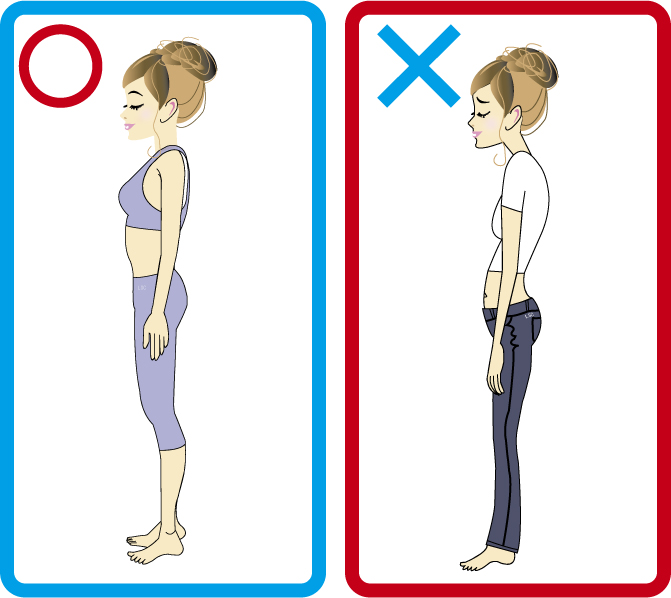

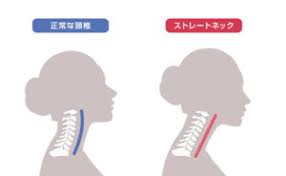

解剖学的に人の身体を横から見たときに背骨が前後に湾曲してS字になっていることはご存知かと思います。首も湾曲している状態が本来あるべき状態なのですが、この本来あるべき状態になっていない方がとても多いです。

今はスマートフォンといえば誰もが持っているものですよね。実はスマートフォンを見るために下を向くことが長くなることで、湾曲はどんどん失われていきます。

デスクワークで目線より下のパソコンを長く見る環境が続いても湾曲は失われていきます。

現代社会で利便性は増した分体には悪い習慣が増えてしまったということになります。

ですが!!

1日の24時間のうち起きている時間は3分の2の16時間ほどです!

そして残った3分の1は睡眠の時間です!

活動時間に比べて短いですが、横になっている状態で8時間寝ているだけで首が良くなるとしたらどうでしょうか??

首は神経などが密集しているため人の体の中でもかなり重要な場所です。

脳に血液を送るためにも首の動脈が必要ですし、上半身の筋肉に繋がるのはほとんどが首からの神経です。

そのため首の筋肉の緊張は睡眠の質の低下やいびき、頭痛や上半身の痺れなどにも大きく繋がります。

それだけでなく首は副交感神経と呼ばれる自律神経に大きく関与しています。

副交感神経はリラックスに関与する神経です。

例えば、睡眠や食事中などです。

一息つくときには副交感神経が働いていますが、首の筋肉の緊張で副交感神経が上手く働かない場合リラックスができない状態なので寝ても疲れが取れにくいです。

自分は大丈夫と思われる方でも本当は身体からのSOSが出ていることもありますので注意が必要です。

上質な睡眠と共に日々のストレスを軽減してみませんか!?!?

・3タイプの中から一番合ったものを選べる

ハイアーチタイプ、レギュラーアーチタイプ、ビッグレギュラータイプがあります。

3タイプそれぞれがこだわりの枕なのですが、寝る際の感覚などが若干異なるためその場で一番合っている枕を確認してからオススメしています!

念のため注意が必要な部分としては、3タイプの中からの寝心地は当院のベッドを使用して確認しています。

そのためご自宅の寝具が柔らかすぎる場合には自宅で寝る際の感覚が少しだけ異なる可能性があります。基本的に体に対する効果は変化は致しませんのでご安心ください。

・一つ一つが手作り

枕の形が少しでも変わらないように一つ一つ手作りで枕を作っています。

先ほどもお話ししましたが、材質や角度や高さ、そして重さなどが全て均一です。

不良品は存在しません!ご安心ください!!

・簡単に洗濯ができる

中に入っているスポンジ部分は洗濯不可能の為、濡れタオルで表面を拭いて日蔭干しをお願いします。

スポンジ部分を覆っている部分は洗濯可能になります。

洗濯後しっかり乾燥させてから使用してください!乾燥前に使用してしまうと、枕の高さを調節している部分に変形が生じてしまいます。ご注意ください。

お手入れが他の枕よりも簡単にできるところも魅力の一つです!!

・寝つきが良くなった

・いびきが減った

・目覚めがスッキリして、パッと起きられる

・肩こりや頭痛が改善した

・夜中に目覚めなくなった

・ぐっすり寝た感が強い

などと、皆さんにとても好評です。

興味のある方は是非ご相談ください。

2019.12.27

息苦しさと肩こりは関係がある?

肩がこって息も苦しくなるという経験をしたことがある方は少なくないと思います。

その感覚、実は正常です!!!

息苦しさと肩こりには関連性があるのです。

今回はその関連性や対処法について紹介していきます。

息苦しいときは筋肉への栄養が不足し筋肉がこる

筋肉は収縮する時にエネルギーを使います。

さらに、収縮するときだけではなく緩める時にも筋肉はエネルギーを使います。

息苦しくて呼吸が浅くなっている時は、血液中の酸素濃度が低下するので筋肉が緩むために必要なエネルギーの不足や、筋肉の血行不良による疲労物質の蓄積による痛みが発生するのです。

浅い呼吸は自律神経の乱れを引き起こし肩こりを誘発する?

呼吸は自律神経とも深く関係しており、正しい深呼吸をすることで、副交感神経が働き身体全身の緊張が緩和されリラックス出来ます。

逆に浅い呼吸だと副交感神経が上手く働かないので、身体が全身が緊張して肩こりや、腰の張り、疲れやすいなどの様々な症状を出していきます。

おすすめの呼吸のリズム 三三七拍子

①3秒間で息を吸えるだけ吸う

②3秒間息を止める

③7秒間で息をゆっくり吐く

このリズムで呼吸をすると普通に深呼吸するよりもリラックスできるのでやってみて下さい。

呼吸に必要な筋肉とは?

呼吸に関与する筋肉を呼吸筋と言います。

代表的な呼吸筋はお腹と胸部を隔てる横隔膜や肋骨の間にある肋間筋、肩こりに関係がある胸鎖乳突筋です。

なかでも横隔膜はかなり重要な筋肉で、横隔膜の動きを良くすることが呼吸を良くすることに繋がります。

この横隔膜ですが、身体的、心理的、環境的ストレスで自律神経のバランスが崩れ、交感神経優位になると、横隔膜の動きが悪くなり、「胸式呼吸」になってしまいます。

「胸式呼吸」は「腹式呼吸」に比べ、酸素の入れ替えが半分ほどに減ってしまいます。

そのため、息苦しさなどの症状が出てくるのです。

胸鎖乳突筋と肩こり

胸鎖乳突筋は耳の後ろの突起(乳様突起)から鎖骨と胸骨についている筋肉です。

この筋肉は呼吸を補助する筋肉で、硬くなると息の吸いづらさやストレートネックを引き起こします。

ストレートネックは首から肩にかけての筋肉への負担が増大するので、肩こりに繋がって行きます。

胸鎖乳突筋が硬くなることで以下の状態になりやすくなります。

・呼吸が浅くなる

・首、肩のコリ

・首と顎が前に出てくるような姿勢になる。

・顔の浮腫みが出やすくなる。

・巻き方になる

・目が疲れやすくなる。

・睡眠の質が低下し目覚めが悪くなる。

胸鎖乳突筋の状態を良くすることで、呼吸以外にも様々ないい影響を与えます!

息苦しさ、肩こりの対処法

前述したとおり、呼吸する筋肉が上手く機能しなかったり血流が悪くなったりすると、筋肉が硬くなり息苦しさ、肩こりの症状が現れます。

そうなったときの改善方法を紹介します。

・お風呂に長く浸かる

具体的に言うと15分くらいが目安です。

お風呂に入る事で一時的に身体が重力から解放されます。

また、リラックス効果も期待できます。

電気を消して目を閉じて浸かることでリラックス効果を高めることが出来ます。

・週に一回強度の高い運動を行う

強度の高い運動というと、ハードルが高いと思われる方もいると思いますが、筋トレや、スポーツなどでOKです!

有酸素運動もオススメではありますが、代謝を良くしたり筋肉をつけたりすることで筋肉が疲労しにくくなるので、その効果が期待できる筋トレ、スポーツを是非行って下さい。

・深呼吸をする

当たり前ですが、呼吸をする筋肉は呼吸をすることで鍛えられます。

そして、普段の呼吸と深呼呼吸は使っている筋肉が異なります。

普段の呼吸に加え、深呼吸をする時間をとることで、呼吸に関する筋肉がバランスよく鍛えられるので意識して取り入れてみて下さい。

肩こり息苦しさで悩まれているのであれば是非これらのことを実践してみて下さい。

もし、異常を感じるのであれば早めに治療をした方がいいので、一度当院までお問い合わせください。

2022.2.27

馬込鍼灸整骨院、古谷です。

今回は「ストレートネック(スマホ首)」についてブログを書きました。

1.概要

ストレートネックは頸椎の正常な前湾カーブ(生理的湾曲は20°の前湾の前方凸型)を失っている状態。

前湾カーブが消失する原因には、胸椎の過後湾(生理的湾曲は20°~40°の後方凸型)がある。胸椎の後湾が増強すると頭部は前方位になり、頸椎の中下部は屈曲し、生理的湾曲を失って後湾カーブとなる。目線を前に保つために上部頸椎のみが伸展位となり、顎が突き出た姿勢になることが特徴。

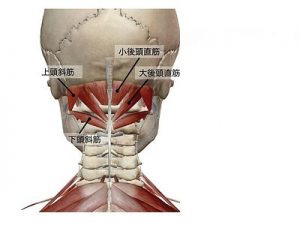

2.頭部前方位で固くなる筋肉

頭部前方位では、頸椎上部が過伸展することで頸部上部を伸展させる筋肉(後頭下筋群)が慢性的に緊張状態になりやすい。

後頭下筋群とは...

後頭部の深層に位置する小さな筋肉の総称で4つ存在する。

頭部伸展の運動範囲は0°~25°。頸椎との複合伸展では45°まで動く。

頭部の微妙な動きを実現している。ピント、眼球運動、瞼の動きをコントロールする。

・大後頭直筋

(起始→停止)軸椎の棘突起→後頭骨の下項線の外側部

(支配神経)脊髄神経後枝

(血液供給)後頭動脈

(働き)脊椎と頭部の働きを助ける

・小後頭直筋

(起始→停止)環椎後弓結節→後頭骨下項線内側部及び大後頭孔との間の面

(支配神経)後頭下神経

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱の動きを助ける

・上頭斜筋

(起始→停止)環椎の横突起の上面→上項線との間の後頭骨

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の動きを助ける。動きよりも姿勢保持に関与。

・下頭斜筋

(起始→停止)軸椎の棘突起の先端→環椎横突起の下方背面部

(支配神経)脊髄神経(後頭下神経)の後枝

(血液供給)椎骨動脈及び後頭動脈の深下行枝

(働き)脊柱と頭部の働きを助ける

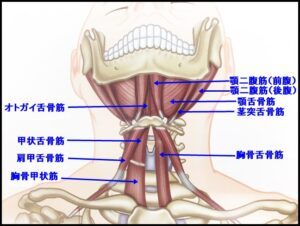

3.舌骨下筋群の運動貢献度(頸部屈曲)

1位・斜角筋群 2位・舌骨下筋群 3位・椎前筋群

ストレートネックになると拮抗筋である頸椎上部を屈曲させる筋肉(舌骨下筋群)は弱化していく。

舌骨下筋群とは...

舌骨より下方にあり、胸骨・肩甲骨・甲状軟骨などの間にある筋肉の総称で4つ存在する。

甲状軟骨の引き上げや舌骨の引き下げにより、それぞれ嚥下や開口に寄与します。

・甲状舌骨筋

(起始→停止)甲状軟骨側面の斜線→舌骨体下線及び舌骨大角

(支配神経)舌骨神経

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・胸骨甲状筋

(起始→停止)胸骨後面→甲状軟骨翼側の斜線

(支配神経)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む

・胸骨舌骨筋

(起始→停止)胸骨後面・鎖骨内端及び後胸鎖靭帯→舌骨下縁

(神経支配)頸神経ワナ

(血液供給)上甲状腺動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関わる

・肩甲舌骨筋

(起始→停止)肩甲骨上縁→舌骨体下縁

(支配神経)脊髄神経の枝

(血液供給)舌骨下動脈・舌骨動脈、浅頸動脈

(働き)物を飲み込む、発声に関与する

4.ストレッチ方法(舌骨下筋群)

ステップ1

①右手で顎を後上方に押し込むように力を加えます。

②反対の手で右肘に当て垂直に引き上げます。

ステップ2

①右手を左側頭部に引っかけて頸椎を側屈方向に誘導していく。左手は胸の前に当て、下に軽く引き下げます。

②その状態から頸椎を伸展させていく。

5.筋力トレーニング(舌骨下筋群)

①ベッドに仰向けになり、頭部をベッドの端から落とします。

②その状態から頭部を屈曲させて頭部を持ち上げます。

6.ストレートネック修正体操

問題点は、1頸椎中下部の屈曲位 2頸椎上部の過伸展位

ステップ1

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎中下部を伸展させていく。

ステップ2

①タオルを頸椎中部に引っかける。

②タオルを前方に引いて前湾をつくる。

③頸椎上部を屈曲させて顎を引く。

ステップ3

胸椎の過度な後湾を修正するためには、胸椎を伸展させる運動が必要。

①背もたれのある椅子に腰をかける。

②腕をバンザイしながら胸椎を伸展させていく。広背筋や小胸筋が硬いケースでも胸椎後湾を強めることに繋がります。その際は、その部分もストレッチをする必要がある。

7.最後に

ストレートネックや胸椎過後湾の修正方法は、あくまでも問題に対してのアプローチに過ぎない。それよりも重要なのは、どうして不良姿勢になったのかであり、その最大の原因は普段の姿勢にあります。もう一度姿勢を見直す必要があります。

2022.9.15

日常生活や仕事のストレスからくる肩こりは、多くの人々にとって馴染み深い問題です。しかし、肩こりだけが引き起こす不快な症状は手のしびれや痛みとは関連性が薄いように思えるかもしれません。本記事では、肩こりと手のしびれの不思議なつながりについて詳しく探求し、その背後に潜む原因と、これらの症状を解消するための効果的な方法に焦点を当てます。手のしびれが気になる方や、肩こりに悩む方にとって、貴重な情報が詰まった記事となるでしょう。

肩こりと手のしびれは、一見関連性がないように思えるかもしれませんが、実は密接に関連しています。この記事では、肩こりの主な症状と手のしびれが起こる主な原因について詳しく解説します。その結びつきを理解することで、これらの不快な症状を解消するための方法を見つける手助けになるでしょう。

肩こりの最も一般的な症状は、肩の筋肉に感じるこりと緊張感です。日常生活や仕事のストレス、姿勢の悪さ、長時間のデスクワークなどがこれを引き起こす要因となります。これらの症状が放置されると、手のしびれとの関連性が浮き彫りになることがあります。

肩こりはしばしば首の痛みとも関連しています。首の筋肉が緊張することで、神経圧迫が起こり、手のしびれの原因となります。

肩こりが進行すると、頭痛も起こりやすくなります。頭部の筋肉が緊張し、血液循環が悪化することが、頭痛の原因となります。

手のしびれの主要な原因の一つは、神経圧迫です。肩こりが進行すると、首の神経や脊髄に圧力がかかり、手に信号を送る神経にも影響を及ぼします。これが手のしびれやチクチク感の原因となります。

肩こりによって筋肉が収縮し、血流が制約されることがあります。これにより、手に酸素と栄養が適切に供給されなくなり、手のしびれが生じます。

肩こりが進行すると、肩や首周りの筋肉が過度に緊張します。これが手のしびれを引き起こす一因となります。

手のしびれや痛みの理解には、手の神経の経路を知ることが重要です。手の神経は、複数の神経が結びついて構成されており、その出発点と経路は以下のようになります。

手の神経は、大動脈と鎖骨の間に位置する首の領域から発生します。この部分で神経に圧力がかかると、手のしびれや痛みが引き起こされる可能性が高まります。

手の神経は、脊髄から分岐し、肩、腕、手に伸びています。この分岐点から手首、手の甲、指先に至るまでの経路において、神経が圧迫されることで手の異常な感覚が生じます。

手のしびれや痛みの原因として、神経が圧迫されることが挙げられます。以下は、この圧迫が起こる主な原因です。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、間違った姿勢は首や肩の筋肉に圧力をかけ、手の神経にも影響を及ぼします。

ストレスや過度の筋肉の収縮によって、首や肩の筋肉が硬くなり、神経に圧迫をかけます。

椎間板ヘルニアは、脊椎の椎間板が神経に圧迫をかける状態を指します。これが手のしびれや痛みの原因となります。

肩こりは、単なる筋肉のコリだけで説明できるものではありません。実際には、多くの異なる要因が絡み合って、この不快な症状を引き起こすことがあります。

内蔵の問題が肩こりの原因となることがあります。特に、胃腸の不調や心臓の問題は、肩こりを引き起こす可能性があります。これらの内蔵器官の不調が、背中や肩に痛みを生じさせることがあるのです。

自律神経は、体の自動的な機能を調節する重要な役割を果たしています。ストレスや不安によって自律神経が乱れると、筋肉の緊張が増加し、肩こりが生じやすくなります。

内蔵の問題は、背中や肩に痛みを引き起こす可能性があります。たとえば、消化器系のトラブルや心臓の不調は、肩こりを伴うことがあります。これらの問題は、神経系を介して肩の筋肉に影響を及ぼし、痛みを引き起こすことがあるのです。

ストレスや不安によって自律神経が乱れると、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、筋肉の緊張が増加します。これが肩こりを悪化させる要因となります。

ストレスは肩こりの主要な原因の一つです。長期間にわたるストレスは、筋肉の収縮を引き起こし、肩こりを悪化させます。また、ストレスによって自律神経の乱れが生じ、肩こりを長引かせる可能性があります。

肩こりは、単なる筋肉のコリだけではなく、内蔵や自律神経、ストレスなど、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。

肩こりと手のしびれは、互いに深い関連性があります。肩こりが手のしびれを引き起こすメカニズムについて理解することは、これらの症状の対策に役立ちます。

肩こりによって首や肩の筋肉が緊張し、周囲の神経に圧力がかかります。この圧迫が、手の神経にも影響を及ぼし、手のしびれやチクチク感の原因となります。

肩こりに伴う筋肉の収縮や緊張は、血液循環を制約することがあります。手に酸素や栄養が適切に供給されなくなると、手のしびれが発生します。

肩こりによる神経圧迫が神経伝達に影響を与え、手の感覚や運動に支障をきたすことがあります。これが手のしびれの原因です。

日常生活や仕事で適切な姿勢を保つことは、肩こりと手のしびれを予防するために重要です。デスクワークを行う際にはデスクと椅子の高さを調整し、モニターの位置を目線に合わせましょう。

肩や首の筋肉を定期的にストレッチし、強化することは、肩こりの軽減に役立ちます。また、適度な運動を取り入れることで、血液循環を改善し、手のしびれを防ぎます。

ストレスは肩こりと手のしびれの原因となります。ストレス管理の技術を習得し、リラクゼーション法や深呼吸を活用して、ストレスを軽減しましょう。

肩こりと手のしびれの関係性と、これらの症状を予防・対策するための方法について解説しました。正しい知識とケアを通じて、これらの不快な症状を軽減し、健康的な生活を維持しましょう。

肩こりと手のしびれは、一見関連性が薄いように思えますが、実際には密接に関連しています。この記事では、肩こりと手のしびれの関係性について解明し、それぞれの症状のメカニズム、予防、対策について詳しく説明しました。

肩こりは、筋肉のコリだけでなく、内蔵の問題や自律神経の乱れ、ストレスなど、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。これらの要因が手の神経に圧力をかけ、手のしびれや痛みを引き起こすことがあります。

手のしびれを予防するためには、適切な姿勢の維持、定期的なストレッチと運動、ストレス管理が重要です。また、肩こりの軽減にもこれらの対策が役立ちます。

肩こりと手のしびれは、日常生活や仕事のストレスからくるものであることが多いため、適切なケアと予防策を取ることが大切です。これらの症状を解消し、快適な生活を送るために、記事で紹介した情報を活用してください。

さらに詳しい情報や予約を希望される方は、こちらからご確認・予約いただけます。

2023.10.19